Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Название:Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент МИФ без БК

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:9785001950431

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александра Баркова - Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы краткое содержание

Древние славяне, в отличие от греков, египтян, кельтов и многих других народов, не оставили после себя мифологического эпоса. В результате мы не так уж много доподлинно знаем об их мифологии, и пробелы в знаниях стремительно заполняются домыслами и заблуждениями. Автор этой книги Александра Баркова рассказывает, что нам в действительности известно о славянском язычестве, развеивает популярные мифы и показывает, насколько интересными и удивительными были представления наших предков об окружающем мире, жизни и смерти.

Книга содержит около 100 иллюстраций.

Славянские мифы. От Велеса и Мокоши до птицы Сирин и Ивана Купалы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно приводить подобные примеры из других мифологий, но это заняло бы очень много места. Упомянем лишь один, зато максимально отдаленный. В «Пополь-Вух» – «Книге народа» индейцев киче (Центральная Америка) – важную роль в сюжете играют Тепеу и Кукумац, Создательница и Творец; их можно назвать ближайшими к людям богами, но это не отменяет их зависимого положения по отношению к небесному богу Хуракану.

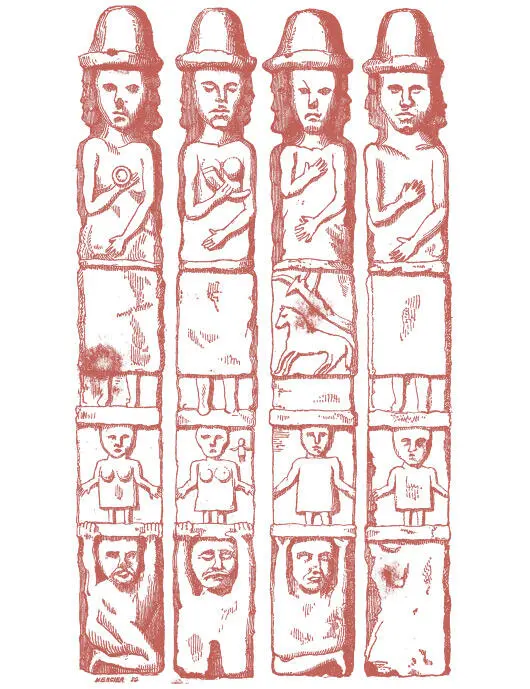

Отдельной критики заслуживает трактовка Рыбаковым Збручского идола. Это самый известный из славянских идолов, датируемый предположительно Х веком. Он представляет собой трехъярусную композицию из верхнего и нижнего рядов богов и хоровода людей между ними.

Збручский идол – памятник X–XIII веков славянского языческого культа. Joachim Lelewel. Narody na ziemiach słowiańskich przed powstaniem Polski. 1853.

Сверху изображены две богини – с кольцом и рогом, бог с саблей и конем и бог с солнечным знаком на одежде. Под каждой богиней находятся изображения женщин (одна из них с ребенком), а под каждым богом – мужчин. Нижняя коленопреклоненная фигура по росту соответствует богам и изображает некое божество преисподней, держащее на себе мироздание.

По структуре этот идол аналогичен многоглавым жезлам балтийских славян и соответствует латинским описаниям их многоглавых богов (Триглав и др.). Именно поэтому совершенно несерьезна попытка Рыбакова приписать этим персонажам имена богов Киевского пантеона. Еще более ошибочно его утверждение, будто идол в целом представлял образ Рода. Идея бога, объединяющего в себе других богов, присуща мифологии только на очень высокой стадии ее развития (как это было, например, в Индии), и славянская языческая культура просто не имела необходимого на это времени.

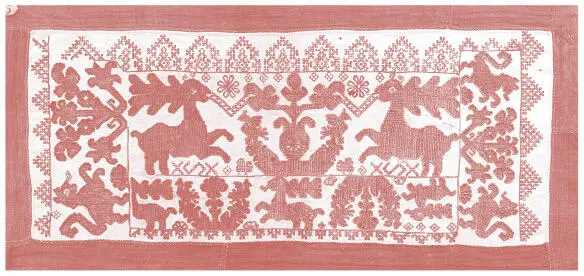

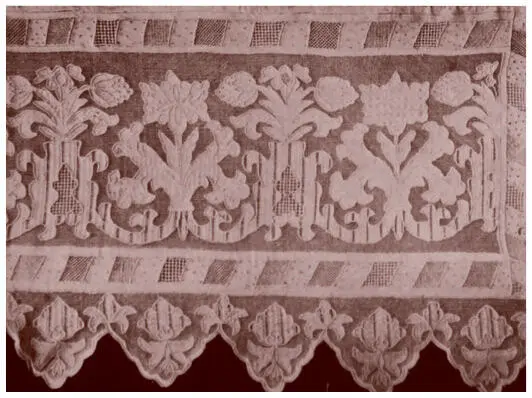

К числу огромных заслуг Б. А. Рыбакова стоит отнести исследование образа рожаниц в русской вышивке и раскрытие символики узора типа «распластанная лягушка», который изображает рожающую женщину – ее руки подняты, ноги широко расставлены, иногда виден появляющийся младенец. Таким узором украшали полотенца, фартуки, но особенно мастерски, детализированно его выполняли на подзорах – специальных занавесках, закрывавших пространство под кроватью. Напомним, что крестьянские кровати были значительно выше городских (так теплее), и место под ними использовалось для хранения, поэтому занавеска решала практическую задачу. Но при этом она была идеальной основой для размещения символики плодородия (зачатия и благополучных родов). Детей зачинали именно на такой кровати.

Как показывает Рыбаков в «Язычестве древних славян», на подзорах могли встречаться крайне архаичные мифы – например, о двух богинях-оленихах, которые, вероятно, являлись зооморфным прототипом рожаниц. С течением времени символика забывалась и рожаница превращалась в «женщину-вазон», то есть ее фигура трактовалась как цветочная композиция. Подобное часто встречается в прикладном искусстве.

К сожалению, современный неоязыческий символ «рожаницы», который мы видим на бесчисленных сайтах «магической» продукции, игнорирует важнейшую черту этого образа, идущую от символики Богини-матери, – поднятые руки. В образе Богини-матери, объединяющем в себе и рога архаической богини-оленихи, и Мировое древо, руки превращаются то в рога, то в ветви. В мифологии самых разных народов именно внутри деревьев живут богини, помогающие при родах и защищающие младенцев. Поэтому превращение рожаницы в «женщину-вазон» может быть в том числе следствием объединения в ее образе двух идей – рождения человека и роста растений. Поднятые руки – знак Богини-матери и богинь, имеющих ее черты, еще со времен Шумера и Крита; у всех народных изображений рожаницы, как бы схематичны они ни были, руки (или то, что их заменяет) направлены вверх… А у неоязыческой «магии» руки опущены. Что ж, их символика говорит сама за себя.

Но вернемся к аутентичным изображениям.

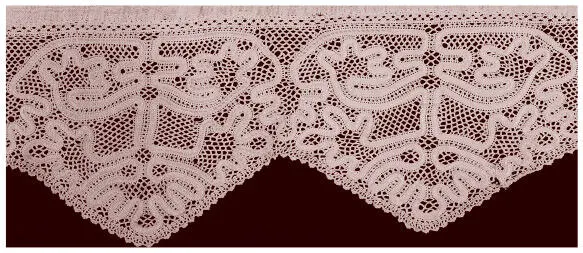

Дополним выводы Рыбакова. В народном кружеве (в том числе и на подзорах) очень часто можно встретить двуглавого орла. И это крайне странно. Что государственный символ делает на девичьем переднике или на подзоре? Между тем музейные коллекции просто переполнены этими орлами, которых к тому же окружают или архаические птицы, или знаки засеянного поля (ромб с крестом внутри), или знаки растущих побегов… то есть орел безусловно является частью земледельческого орнамента. Более того, двуглавый орел часто становится центром композиции из пары птиц, обращенных к нему. Это атрибут Богини-матери – две птицы на поднятых руках или две птицы как предстоящие. Также ее поднятые руки иногда держат цветы – или превращаются в цветы в условном узоре. Иногда на подзорах можно увидеть не только двуглавого орла в окружении цветочного орнамента (как на изображении ниже), но и такого, из крыльев которого вырастают ветви неких растений. Что же означают подобные изображения?

Рожаница с оленями. Вышивка, конец XVIII в. © The Metropolitan Museum of Art.

Рожаницы (узор типа «распластанная лягушка») на кружевном подзоре. Начало XIX в. © The Metropolitan Museum of Art.

Ответ кроется в несомненном сходстве двуглавого орла и рожаницы. Ноги орла соответствуют ее расставленным ногам, крылья – раскинутым в стороны рукам, хвост – младенцу, покидающему материнское лоно, при этом две головы вместо одной никого не смущают. Забытый символ заменили понятным – таким же по структуре, с той же магической функцией.

Вышитый подзор. Образ рожаницы трансформируется в цветочную композицию. L’Art rustique en Russie. 1912.

Орел на вышитом подзоре. Первая половина XIX в. © The Metropolitan Museum of Art.

Между прочим, это также отвечает на вопрос, почему византийский орел настолько хорошо прижился в русской культуре, что даже частичный возврат к советской символике не поколебал его позиций. Он структурно соответствует одному из главных обережных символов Руси, и государственная идеология здесь внезапно находит мощнейшего союзника в виде культурной памяти народа.

По этой причине двуглавый орел встречается в прикладном искусстве даже чаще, чем «женщина-вазон». Особенно интересны в этом плане образы невнятные: то ли еще рожаница, то ли уже орел.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: