Эрнандес А. - НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии.

- Название:НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Эрнандес А. - НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии. краткое содержание

НОВАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ. Основы современной косметологии. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

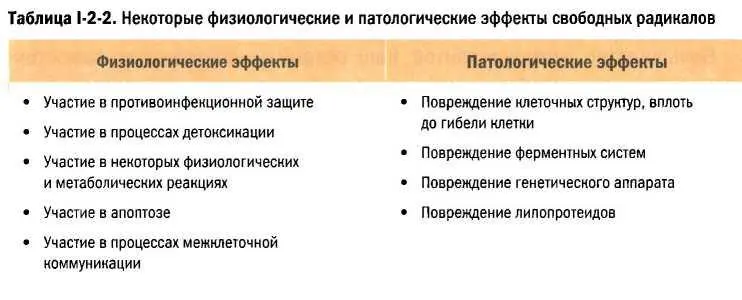

Единичные «выстрелы» АФК в ряде случаев полезны для организма. Например, иммунные клетки с помощью бомбардировки радикалами и активными формами кислорода уничтожают врага — будь то чужеродные микроорганизмы, собственные опухолевые клетки или неживые эндо- или экзотоксины. Некоторые АФК служат медиаторами и участвуют в процессах межклеточной коммуникации, например, окись азота NO — универсальный вазодилятатор. Доказана роль АФК и свободных радикалов и в апоптозе — запрограммированной гибели клеток. Примеров положительного — физиологического — действия можно привести множество, и важно помнить, что в данном случае организм использует высокую реакционноспособность свободных радикалов в мирных целях. Но об этом говорят гораздо реже, нежели о патологических эффектах (табл. 1-1-2).

В основе многих патологий лежат цепные свободнорадикальные реакции, приводящие к множественным повреждениям, поэтому организм, использующий АФК в определенных целях, должен четко регулировать их выработку. Для этого существует антиоксидантная система.

Антиоксидант —это вещество, способное понизить количество АФК и свободных радикалов и предотвратить развитие радикальных цепных реакций. Обычно антиоксидант приносит себя в жертву, т. е. вступает в реакцию с АФК, превращая ее в химически стабильную и неактивную молекулу. При этом антиоксидант сам становится свободным радикалом, но химически гораздо менее активным. В таком виде он не опасен для окружения, но и не функционален — до тех пор, пока его не восстановят до активного состояния. Таким образом, антиоксидант, однажды вступив в реакцию, утрачивает свою силу.

Антиоксидант —это вещество, способное понизить количество АФК и свободных радикалов и предотвратить развитие радикальных цепных реакций. Обычно антиоксидант приносит себя в жертву, т. е. вступает в реакцию с АФК, превращая ее в химически стабильную и неактивную молекулу. При этом антиоксидант сам становится свободным радикалом, но химически гораздо менее активным. В таком виде он не опасен для окружения, но и не функционален — до тех пор, пока его не восстановят до активного состояния. Таким образом, антиоксидант, однажды вступив в реакцию, утрачивает свою силу.

Чтобы антиоксидантная защита работала бесперебойно и постоянно, одного вещества явно недостаточно. В организме в ходе эволюции выработалась многоуровневая антиоксидантная система, различные звенья который страхуют и восстанавливают друг друга:

• Ферментные антиоксиданты: супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидазы, глутатионредуктаза и восстановленный глутатион.

• Макромолекулярные неферментативные антиоксиданты: трансферрин (белок — переносчик железа) и другие белки сыворотки, способные связывать ионы железа 4(церулоплазмин, гаптоглобин, гемопексин), гиалуроновая кислота.

• Низкомолекулярные антиоксиданты: женские половые гормоны, тироксин, флавоноиды, стероидные гормоны, витамины С, Е, Р, убихинон, карнозин, низкомолекулярные серосодержащие соединения, селен.

Большинство антиоксидантов наш организм синтезирует самостоятельно, по мере необходимости пополняя их ресурс, но некоторые из них (например, витамин С, флавоноиды, селен) поступают с пищей. Антиоксиданты различаются по своей силе, субстратами (т. е. «мишенями») и механизмами действия. Кроме того, часть из них растворима в жирах и «работает» в липидной фазе (в мембранах, предотвращая перекисное окисление липидов), а другая часть растворима в воде и защищает водорастворимые соединения от свободнорадикальных атак. Максимальный антиоксидантный эффект достигается в том случае, когда антиоксиданты действуют парами или даже группами. Ведь отдав свой электрон свободному радикалу, сам антиоксидант окисляется и становится неактивным. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, его нужно снова восстановить. Так, глутатион восстанавливает витамин С, а витамин С восстанавливает витамин Е.

Антиоксидантная система кожи находится в режиме постоянной боевой готовности. Особо отметим ее стабилизирующую роль для липидного барьера рогового слоя, в котором присутствуют ненасыщенные жирные кислоты — наиболее уязвимые и быстро окисляющие молекулы. Но и под роговым слоем, там, где есть живые клетки, требуется постоянный антиоксидантный надзор. При некоторых состояниях собственная антиоксидантная система кожи не справляется, и тогда ей нужно подкрепление. В этом отношении косметика с антиоксидантами может оказаться весьма полезной.

2.3 Солнечный «зонтик» кожи

Ультрафиолетовое излучение (УФ) — один из наиболее агрессивных физических факторов внешней среды. Сегодня именно УФ считают основным виновником преждевременного старения кожи (ч. I, гл. 3). Но не только опасность рано состариться подстерегает любителей солнечных ванн — УФ-лучи могут вызвать острое повреждение кожной ткани, которые клинически проявится ожогом, волдырями, хроническим воспалением, появлением пигментных пятен. И все же самым грозным осложнением, связанным с действием УФ-лучей, будет злокачественное перерождение клеток кожи и развитие опухолей.

Кожа умеет самостоятельно защищаться от ультрафиолета. Естественным солнечным «зонтиком» кожи является пигмент меланин, вырабатываемый меланоцитами в ходе меланогенеза — процесса, включающего как синтез пигмента, так и его распределение по эпидермису. Но, как выяснилось, не только меланин обеспечивает коже фотозащиту.

Меланоцит - фабрика по выработке меланина

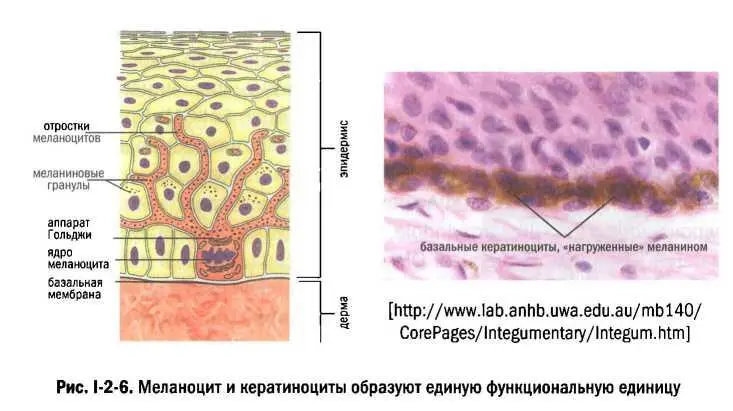

Меланоциты — это крупные отростчатые клетки, располагающиеся в базальном слое эпидермиса (рис. 1-2-6).

В эмбриогенезе меланоциты и нервные клетки развиваются из одного и того же зачатка, что позволяет предполагать наличие между ними тесной функциональной связи.

Из кожи человека можно выделить три разные популяции меланоцитов:

1) светлые биполярные клетки: они менее дифференцированы, чем остальные меланоциты, и не содержат пигмента;

2) меланоциты волосяных фолликулов;

3) эпидермальные меланоциты.

Меланоциты связаны белковыми мостиками (десмосомами) с базальной мембраной, с окружающими кератиноцитами и друг с другом. Меланоцит и примыкающие к ним кератиноциты образуют единую функциональную единицу, в которую может входить до 36 кератиноцитов.

Стадии меланогенеза

Синтез меланина

Меланин синтезируется из аминокислоты тирозина в серии последовательных окислительных реакций.

Первые две стадии этого процесса — превращение тирозина в ДОФА-хи- нон через ДОФА (диоксифенилаланин) — осуществляются при участии фермента тирозиназы. ДОФА-хинон превращается в содержащий индольное кольцо ДОФА-хром, из которого при участии ДОФА-хром-таутомеразы в присутствии ионов металла синтезируется дигидроксииндолилкарбоно- вая кислота (5,6-dihydroxyindole-2-carboxylic acid, DHICA). Продукты окисления DHICA (ферментативного или неферментативного) полимеризуются с образованием коричневого DHICA-меланина, включающего от 100 до 1000 мономеров DHICA. ДОФА-хром может также превращаться в 5,6-ди- гидроксииндол (5,6-dihydroxyindole, DHI). Продуктом окислительной полимеризации DHI является черный DHI-меланин (рис. 1-2-7). В полимеризации DHICA и DHI принимают участие ферменты пероксидаза и DHICA-оксидаза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: