Марк Меерович - Технология творческого мышления

- Название:Технология творческого мышления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина Паблишер

- Год:0101

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Меерович - Технология творческого мышления краткое содержание

Технология творческого мышления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Обеспечить низкую температуру раствора во всем объеме ванны достаточно легко — раствор просто не нужно нагревать. А наличие высокой температуры у поверхности детали при ее погружении в раствор соли можно обеспечить за счет самой детали, если ее предварительно нагреть до определенной температуры...

Проведем методический анализ хода решения рассмотренных в данной главе проблем и сделаем выводы.

О необходимости сразу же определять ОФ системы и ее состав отмечалось выше, поэтому рассмотрим причины возникновения проблем.

Проблемы, которые можно решить, уже решены, и изобретателю всегда предлагают не задачу с вполне определенными данными, после действий над которыми получается однозначный результат, а некую проблемную ситуацию. Эти проблемы возникают, как правило, когда мы, пользователи данной системы, не удовлетворены ее состоянием и начинаем предъявлять к системе повышенные требования, которые элементы существующей системы обеспечить уже не в состоянии. (До тех пор, пока у системы есть резервы и она в состоянии удовлетворять наши всё возрастающие требования, проблема не возникает.) Поэтому определим понятие «проблемная ситуация» как неудовлетворительные для пользователя взаимоотношения между элементами системы, которые могут возникать как внутри самой системы, так и между системой и внешней средой (надсистемой).

Эти неудовлетворительные взаимоотношения выступают для пользователя системы как нежелательный эффект № 1 (НЭ1). В проблеме 2 (игла для хирургических операций), например, на разрывы тканей стали обращать внимание только тогда, когда эти разрывы начали затягивать процесс выздоровления больного. Радиостанция, прекрасно работающая в обычных условиях (проблема 3), отказалась обеспечивать радиосвязь при новых условиях (–50 °С). При попытке повысить скорость процесса покрытия детали (проблема 4) за счет повышения температуры начал выпадать не удовлетворяющий нас осадок.

Чтобы обеспечить наилучшее выполнение ОФ, для устранения НЭ1 в систему вводится средство устранения (СУ). Бывают случаи, когда этого достаточно, чтобы разрешить проблему. Однако чаще всего СУ, устраняя НЭ1, создает новый нежелательный эффект (НЭ2). Опять-таки возможны ситуации, при которых НЭ2 не беспокоит потребителя. Тогда противоречия не возникает, и исходная проблема оказывается решенной. Но чаще всего возникающий НЭ2 не устраивает пользователя системы. Так возникает техническое противоречие (ТП) как результат наличия причинно-следственной связи между двумя конфликтующими элементами системы. Необходимость устранить ТП и создает изобретательскую задачу.

Основное правило формулирования технического противоречия: ТП должно быть построено таким образом, чтобы вредное действие напрямую было связано (вытекало, являлось следствием) с действием полезным — основной функцией системы. Функцию этой связи должно выполнять средство устранения.

В чем смысл этой связи? В ее свойстве: при изменении начальных условий причина становится следствием, а следствие — причиной. Теперь природа ТП видна достаточно хорошо: устраняя один недостаток, мы вызываем появление другого. И суть противоречия — как в сообщающихся сосудах: чем больше жидкости в одном, тем меньше в другом, и наоборот.

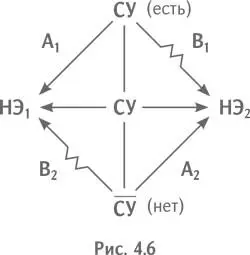

Схема ТП и связь нежелательных эффектов через средство устранения отчетливо видны на схеме (рис. 4.6).

Из схемы видно, что наличие СУ устраняет НЭ1 (стрелка А1 — полезное действие), но создает НЭ2 (стрелка В1 — вредное действие). И наоборот: отсутствующее  не создает НЭ2 (стрелка А2), но и не устраняет НЭ1 (стрелка В2).

не создает НЭ2 (стрелка А2), но и не устраняет НЭ1 (стрелка В2).

Постановка технического противоречия в форме «средство устранения — нежелательный эффект» сразу же создает альтернативы (или есть НЭ1 и нет НЭ2, или есть НЭ2 и нет НЭ1) и исключает все возможные промежуточные варианты и компромиссы.

Эта взаимосвязь элементов и является сущностью технического противоречия исследуемой системы. При такой постановке проблемы отметается все лишнее, и в системе остаются только те два элемента, в отношениях между которыми и возникает проблема. А отметая лишние элементы, мы тем самым сразу отметаем и возможные, но уже лишние идеи решения, с ними связанные, и остается только область, где находятся нужные идеи. А чтобы выйти в эту область, необходимо решить изобретательскую задачу.

Под изобретательской задачей будем понимать проблемную ситуацию, сформулированную на основе выявленного технического противоречия (причинно-следственной связи «Если — То — Но»), в которой необходимо, не вводя новую систему, устранить существующий нежелательный эффект.

Как же решать изобретательскую задачу? Чтобы не создавать новый нежелательный эффект НЭ2, в систему для устранения НЭ1 вводят в качестве СУ новую систему, но — идеальную, т.е. отсутствующую! (Под идеальной мы понимаем систему, которой нет, но основная функция которой выполняется.) Это идеальное СУ, выполняя свою основную функцию, устраняет НЭ1. Но, поскольку СУ все-таки отсутствует, оно не создает НЭ2. А чтобы чисто психологически облегчить восприятие идеального СУ, его функцию поручают выполнять некоему условному Х-элементу. В дальнейшем, чтобы Х-элемент смог максимально успешно реализовать идеальный конечный результат, потребуется очень четко определить свойства, которыми он должен обладать.

Под решением изобретательской задачи будем понимать способ устранения технического противоречия, в результате которого основная функция системы выполняется наилучшим образом за счет устранения НЭ1, а НЭ2 не возникает.

Ниже будет показано, что выбор средства устранения определяет весь дальнейший ход решения задачи и уровень изменений, которые необходимо будет осуществить для реализации ответа. Соответственно диапазон этих изменений колеблется от незначительных, которые можно осуществить в подсистеме так, что система их даже «не заметит», и до достаточно существенных, меняющих принцип действия всей системы.

Дальнейший анализ показывает, что в основе противоречия технического заложено противоречие физическое: противоположные физические требования к одному из элементов или параметров системы. Но, чтобы сформулировать ФП, необходимо выяснить, где возникает конфликт и когда он протекает.

Мы уже договорились называть зону, в которой возникает конфликт, оперативной зоной (ОЗ), а общее время, которое необходимо рассматривать и учитывать при поиске решения проблемы, оперативным временем (ОВ).

Оперативная зона и оперативное время — важнейшие элементы анализа проблемы, и для их определения требуется очень ясное представление о физической сущности процессов, протекающих в системе и создающих проблему. В проблеме хирургической иглы, например, ОЗ — это зона, в которой ушко иглы со сдвоенной нитью проходит через сшиваемые ткани; а ОВ — это время прохождения ушка через ткани. В проблеме о температуре химического раствора ОЗ — это зона контакта поверхности детали с раствором, а ОВ — это время протекания процесса покрытия. Более детально эти элементы будут рассмотрены ниже, на примерах поиска решения других проблем.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: