Томас Мертон - Новые семена созерцания

- Название:Новые семена созерцания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:SALVEMUS!

- Год:2010

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Мертон - Новые семена созерцания краткое содержание

Имя Томаса Мертона — писателя, монаха, мистика, поэта, социального и литературного критика, переводчика и комментатора — недостаточно известно российскому читателю. Давняя публикация его переписки с Борисом Пастернаком в “Континенте”; тонкая книжечка “Новые семена созерцания” (М., 1997) и несколько случайных статей и стихотворений, затерявшихся в море “благочестивой” печатной продукции последних лет; его биография, написанная Джимом Форестом (Джим Форест. Живущий в премудрости. — М.: Истина и жизнь, 2000); восторженное, но далеко не всегда верное изложение его взглядов в религиозно-философских отделах толстых газет и солидных журналов; фантастические пересказы его биографии в Интернете, которые даже не хочется опровергать; наконец, тенденциозная статья в поп-энциклопедии “Мистики ХХ века” (главный на сегодняшний день источник информации для оккультно ориентированных энтузиастов Мертона) — вот, похоже, и все.

Между тем, книги Мертона — а их более семидесяти, включая дневники, которые он вел всю жизнь, и обширнейшую переписку, — тридцать пять лет спустя после его смерти продолжают переиздаваться, новые биографии и воспоминания выходят в свет, в разных странах возникают общества изучения его наследия, количество диссертаций и научных работ, интерпретирующих его творчество, исчисляется сотнями и увеличивается с каждым годом.

Определенно, этот монах с широкой улыбкой на загорелом лице и крепкими руками крестьянина представляет собой загадку. Мертон не вписывается ни в одну из готовых схем, сколько бы мы ни старались ввести его в рамки. В лучшем случае удается описать его как глубоко противоречивый, романтически-контрастный тип — монах и бунтарь, католик и дзен-буддист, молчальник и мастер слова, — что, конечно, делает его понятнее, но вряд ли приближает нас к разгадке. Ведь то, что на первый взгляд представляется противоречием, таковым для Мертона отнюдь не являлось — он жил и осознавал себя в ситуации экзистенциального парадокса, не примиряющего, а попросту отменяющего всякие противоречия. Эта свободно и ответственно принятая позиция была оплачена всей его незаурядной жизнью. Как Иона во чреве кита, Мертон плыл к своему назначению “во чреве парадокса”.

Краткая хронология жизни Томаса Мертона

1915, Франция — 31-го января у четы художников — новозеландца Оуэна Мертона и американки Руфи Дженкинс — родился сын Томас.

1916 — семья Мертонов переезжает в США, где Томас более или менее постоянно живет у деда с бабкой в Дугластоне.

1921 — Руфь Дженкинс умирает от рака.

1922 — Томас с отцом уезжает на Бермуды.

1925 — переезжают во Францию.

1926-1932 — Томас учится в лицеях и частных школах Франции и Англии.

1932 — Оуэн Мертон умирает от опухоли мозга.

1933 — Томас путешествует по Италии, проводит лето в США, осенью начинает учиться в Кембридже (французский и итальянский языки и литература).

1934 — по настоянию опекуна и родственников уходит из Кембриджа и переезжает в США.

1935 — поступает в Колумбийский университет.

1938 — заканчивает учебу со степенью бакалавра и поступает в аспирантуру Колумбийского университета. Учится и работает над диссертацией по английской литературе.

1938 — крещен в католичество.

1940-1941 — преподает английский язык и литературу в Колледже святого Бонавентуры.

1941 — поступает послушником в Гефсиманский монастырь католического Ордена траппистов в штате Кентукки. Траппистский орден относится к числу созерцательных: трапписты не занимаются ни педагогической, ни миссионерской, ни социальной деятельностью. Они молятся и трудятся. Кредо траппистов — “активное созерцание”. Монастыри существуют на полном самообеспечении (ежедневная физическая работа обязательна для всех) — трапписты знамениты производством сыров и пива — и отличаются особенно суровым уставом. Быт трапписта, действительно, коммунальный: у монаха нет ничего своего, даже кельи — он спит в большом дормитории вместе с десятками братьев. Траппистов часто называют молчальниками, что в известном смысле верно: хотя траппистские монахи и не дают обета молчания, они имеют право разговаривать только со старшими по иерархии и в особых случаях — с посторонними. Для общения друг с другом выработан язык жестов.

1944 — принимает простые монашеские обеты. Издана первая книга стихов — “Тридцать поэм”.

1947 — принимает постоянные монашеские обеты.

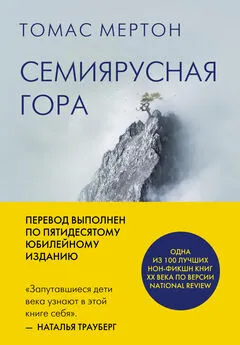

1948 — издана автобиография Мертона, “Семиярусная гора”; успех превосходит все ожидания — книга становится бестселлером.

1949 — Рукоположен в священники. “Семена созерцания”, “Вода Силоэ”.

1951-1955 — Наставник схоластиков (монахов, готовящихся к принятию священнического сана).

1951 — “Восхождение к истине”.

1953 — “Знак Ионы”.

1955 — “Человек — не отдельный остров”.

1955-1965 — Наставник новициев.

1957 — “Безмолвная жизнь”.

1958 — “Мысли в уединении”.

1960 — “Спорные вопросы”.

1961 — “Новый человек”.

1964 — “Семена разрушения”.

1965 — “Ганди о непротивлении”. “Путь Чжуаня Цзы”.

1965-1968 — получает разрешение на отшельничество: живет на территории монастыря в уединенном доме.

1967 — “Мистики и дзенские наставники”.

1968 — “Монашеский пруд”, “Вера и насилие”, “Дзен и птицы аппетита”.

1968, 10-е декабря — Томас Мертон (в монашестве — отец Луи) погибает в Бангкокской гостинице (удар током от неисправного вентилятора) в Тайланде, куда он приехал для участия в конференции азиатских бенедиктинцев и цистерцианцев.

Новые семена созерцания - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А это не созерцание

Единственный способ избавиться от ложных представлений о созерцании — это испытать его самому. Того, кто не знает на собственном опыте природу этого порыва и пробуждения на новом уровне реальности, не может не вводить в заблуждение то, что обычно говорится о созерцании. Созерцанию нельзя научить. Его нельзя хорошо объяснить. На него можно указать символически, намекнуть. Чем более объективен и научен анализ созерцания, тем более оно лишается своего подлинного содержания, потому что этот опыт лежит за пределами логических обоснований и словесных выражений. Нет ничего более отталкивающего, чем псевдонаучное определение созерцательного опыта. Одна из причин этого в том, что такие попытки определения обычно соблазняются психологическим подходом, а адекватной психологии созерцания просто не существует. Описывать «реакции» и «чувства» значит помещать созерцание туда, где его нет — в область поверхностного сознания, где его можно наблюдать только путем рефлексии. Но и рефлексия, и сознание как раз и есть часть того внешнего «я», которое в подлинном пробуждении к созерцанию «умирает» и отбрасывается, как поношенная одежда.

Созерцание не может быть функцией этого внешнего «я». Существует неразрешимое противоречие между трансцендентной личностью, которая пробуждается только в созерцании, и поверхностным и внешним «я», которое мы обычно отождествляем с первым лицом единственного числа. Надо помнить, что это внешнее «я» не есть наша подлинная сущность. Это наша «индивидуальность» и наше «эмпирическое "я"», но это не тот сокровенный и тайный человек, в ком мы живем в глазах Божиих. То «я», что действует в мире, думает о себе, наблюдает за собственными реакциями и говорит о себе, не есть подлинное «я», которое соединилось с Богом во Христе. Оно не больше, чем одеяние, маска, личина той тайной и неизвестной личности, которую большинство из нас так и не находит до смерти [1] Ад можно представить себе, как постоянное отчуждение от нашего подлинного существа, находящегося в Боге.

. Наше внешнее, поверхностное «я» не вечно, не духовно. Напротив. Это «я» обречено исчезнуть без остатка, как дым. Оно бесконечно хрупко и недолговечно. Созерцание это уверенность, что это «я» не есть «я», и пробуждение неизвестного «я», того, что за пределами наблюдения и рефлексии, и неспособного объяснить самого себя. Оно даже не может сказать «я» с уверенностью и дерзостью другого «я», т.к. в его природе оставаться скрытым, неназванным, неопознанным в обществе, где люди говорят о себе и друг о друге. В таком мире подлинное «я» остается бессловесным и невидимым именно потому, что ему есть что сказать, но только не о себе.

Нет ничего более чуждого созерцанию, чем декартовское cogito ergo sum — «я мыслю, значит я существую». Это декларация отчужденного человека, изгнанного из собственных духовных глубин, вынужденного искать утешения в доказательстве собственного существования (!), основанном на наблюдении, что он «мыслит». Если мысль человека необходима для концепции его существования, то в таком случае он только отдаляется от своего подлинного существа. Он превращает себя в концепцию. Он лишает себя возможности непосредственно испытать тайну своего бытия. В то же время, превращая Бога в концепцию, он лишается возможности интуитивного познания божественной реальности, которую нельзя описать. Он приходит к собственному существу как к объективной реальности, другими словами, пытается осознать себя так, как оно осознает «предмет», чуждый самому себе. И он доказывает, что «предмет» существует. Он убеждает себя: «Я, следовательно, предмет». И дальше, он убеждает себя, что Бог, бесконечный, трансцендентный, так же есть «предмет», «объект», как другие конечные и ограниченные объекты нашей мысли!

Созерцание же, напротив, это опытное схватывание реальности как субъективной, не столько «моей», что означало бы «принадлежащей внешнему "я"», но «мною» в экзистенциальной тайне. Созерцание приходит к реальности не путем дедукции, но интуитивным пробуждением, в котором наша свободная и личная реальность осознает собственные экзистенциальные глубины, граничащие с тайной Божества.

Для созерцающего нет cogito «я мыслю» и нет ergo «а поэтому», но только SUM — «я есмь». Не в смысле тщетного утверждения нашей индивидуальности как окончательно реальной, но в смиренном сознании нашего скрытого существа как личности, в которой, с беспредельной добротой и непоколебимой властью, живет Бог.

Созерцание — удел не только пассивных и тихих натур. Это не просто инертность, склонность к бездеятельности, к психическому покою. Созерцающий не просто человек, который любит сидеть и думать, еще меньше человек с отсутствующим взглядом. Созерцание гораздо больше, чем вдумчивость или склонность к рефлексии. Конечно, в нашем мире бессмысленности и автоматизма нельзя относиться с пренебрежением к вдумчивому темпераменту. Такой темперамент как раз и может расположить к созерцанию.

Созерцание это не склонность к молитве или умение находить мир и удовлетворение в церковной службе. Молитва — церковная и частная — большое благо и почти необходимая подготовка для созерцательного опыта. Но молитва сама по себе никогда не может стать этим опытом. Созерцательная интуиция не имеет ничего общего с темпераментом. Хотя и случается, что человек тихого нрава становится созерцающим, но как раз пассивность характера может удержать его от той внутренней борьбы и того кризиса, через которые надо пройти на пути к более глубокому духовному пробуждению.

С другой стороны, случается, что активный и страстный человек внезапно и почти без борьбы пробуждается к созерцанию. Но надо сказать, что, как правило, некоторые деятельные натуры не расположены к созерцанию, и если и приходят к нему, то с большим трудом. Этим натурам, вероятно, даже не надо думать о созерцании или добиваться его, т.к. на этом пути они обычно перенапрягаются и их бесполезные усилия могут даже принести им вред. Эти люди — склонные к воображению и к активным завоеваниям — истощают себя попытками достичь созерцания, как будто это какой-то предмет, как богатство, общественное положение, профессорская или епископская кафедра. Но созерцание никогда не может быть объектом расчета и честолюбия. Его не добиваются, разумно строя планы, потому что это живая вода духа, которой мы жаждем, как загнанный олень жаждет воды в пустыне.

Не мы решаем пробудиться, но Бог решает разбудить нас

Созерцание это не транс и не экстаз, это не внезапное слышание несказуемых слов, не воображение света. Это не эмоциональный огонь и сладость, сопутствующие религиозной экзальтации. Это не исступление, не захватывающее и освобождающее стихийное мистическое безумие. Подобные состояния могут быть похожими на пробуждение к созерцанию, т.к. они выключают обычное сознание и контроль, осуществляемые нашим эмпирическим «я». Но они не являются следствием активности «глубинного "я"», а только результатом эмоций, соматического подсознания. Это прилив дионисийских сил нашего id. Такие проявления, конечно, могут сопутствовать глубокому и подлинному религиозному опыту, но, говоря о созерцании, я не их имею в виду.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: