Ричард Фейнман - 2. Пространство. Время. Движение

- Название:2. Пространство. Время. Движение

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ричард Фейнман - 2. Пространство. Время. Движение краткое содержание

2. Пространство. Время. Движение - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

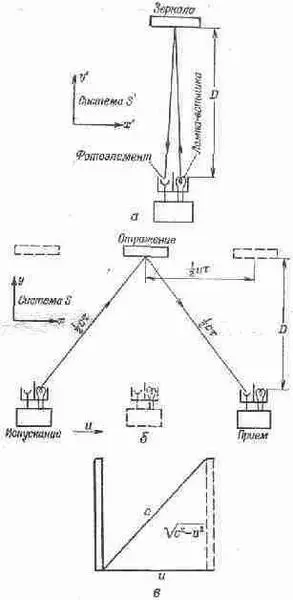

Фиг. 15.3. Опыт со «световыми часами».

а, — «световые часы» покоятся в системе S '; б — те же часы движутся через систему S; в — диагональ, по которой движется пучок света в движущихся «световых часах».

Значит, свету понадобится больше времени, чтобы пройти движущийся стержень из конца в конец,— больше, чем когда стержень неподвижен. Поэтому кажущийся промежуток времени между тиканьями движущихся часов удлинится в той же пропорции, во сколько гипотенуза треугольника длиннее катета (из-за этого в формуле и появляется корень). Из рисунка также видно, что чем и больше, тем сильнее видимое замедление хода часов. И не только такие часы начнут отставать, но (если только теория относительности правильна!) любые часы, основанные на любом принципе, также должны отстать, причем в том же отношении. За это можно поручиться, не проделывая дальнейшего анализа. Почему?

Чтобы ответить и на этот вопрос, положим, что у нас есть еще двое часов, целиком сходных между собой, скажем, с зубчатками и камнями, или основанных на радиоактивном распаде, или еще каких-нибудь. Опять согласуем их ход с нашими первыми часами. Пусть, пока свет прогуляется до конца и обратно, известив о своем прибытии тиканьем, за это время новая модель завершит свой цикл и тоже возвестит об этом какой-нибудь вспышкой, звонком или любым иным сигналом. Захватим с собой на космический корабль новую модель часов. Может быть, эти часы уже не отстанут, а будут идти так же, как их неподвижный двойник. Ах, нет! Если они разойдутся с первой моделью (которая тоже находится на корабле), то человек сможет использовать этот разнобой между показаниями обоих часов, чтобы определить скорость корабля. А ведь считается, что скорость узнать немыслимо. Смотрите, как ловко! Нам не нужно ничего знать о механизме работы новых часов, не нужно знать, что именно в них замедляется, мы просто знаем, что, какова бы ни была причина, ход часов будет выглядеть замедленным, и притом в любых часах одинаково.

Что же выходит? Если все движущиеся часы замедляют свой ход, если любой способ измерения времени приводит к замедленному темпу течения времени, нам остается только сказать, что само время, в определенном смысле, кажется на движущемся корабле замедленным. На корабле все: и пульс космонавта, и быстрота его соображения, и время, потребное для зажигания папиросы, и период возмужания и постарения — все это должно замедлиться в одинаковой степени, ибо иначе можно будет узнать, что корабль движется. Биологи и медики иногда говорят, что у них нет уверенности в том, что раковая опухоль будет в космическом корабле развиваться дольше.

Однако с точки зрения современного физика это случится почти наверняка; в противном случае можно было бы по быстроте развития опухоли судить о скорости корабля!

Очень интересным примером замедления времени при движении снабжают нас мю-мезоны (мюоны) — частицы, которые в среднем через 2,2·10 -6 сек самопроизвольно распадаются. Они приходят на Землю с космическими лучами, но могут быть созданы и искусственно в лаборатории. Часть космических мюонов распадается еще на большой высоте, а остальные — только после того, как остановятся в веществе. Ясно, что при таком кратком времени жизни мюон не может пройти больше 600 м, даже если он будет двигаться со скоростью света. Но хотя мюоны возникают на верхних границах атмосферы, примерно на высоте 10 км и выше, их все-таки обнаруживают в земных лабораториях среди космических лучей. Как это может быть? Ответ состоит в том, что разные мюоны летят с различными скоростями, иногда довольно близкими к скорости света. С их собственной точки зрения они живут всего лишь около 2 мксек, с нашей же — их жизненный путь несравненно более долог, достаточно долог, чтобы достигнуть поверхности Земли. Их жизнь удлиняется в 1/Ц(1- u 2 /c 2 )раз. Среднее время жизни мюонов разных скоростей было точно измерено, причем полученное значение хорошо согласуется с формулой.

Мы не знаем, почему мезон распадается и каков его внутренний механизм, но зато мы знаем, что его поведение удовлетворяет принципу относительности. Тем и полезен этот принцип — он позволяет делать предсказания даже о тех вещах, о которых другим путем мы мало чего узнаем. К примеру, еще не имея никакого представления о причинах распада мезона, мы все же можем предсказать, что если его скорость составит 9/ 10скорости света, то кажущаяся продолжительность отведенного ему срока жизни будет равна 2,2 · 10 -6/Ц(1-9 2/10 2) сек. И это предсказание оправдывается. Правда, неплохо?

§ 5. Лоренцево сокращение

Теперь мы вернемся к преобразованию Лоренца (15.3) и попытаемся лучше понять связь между системами координат (х, у, z, t) и (х' , у', z', t'). Будем называть их системами S и S', или соответственно системами Джо и Мика. Мы уже отметили, что первое уравнение основывается на предположении Лоренца о том, что по направлению х все тела сжимаются. Как же можно доказать, что такое сокращение действительно бывает? Мы уже понимаем, что в опыте Майкельсона — Морли по принципу относительности поперечное плечо ВС не может сократиться; в то же время нулевой результат опыта требует,

чтобы времена были равны. Чтобы получился такой результат, приходится допустить, что продольное плечо BE кажется сжатым в отношении Ц(1- и 2 /с 2 ). Что означает это сокращение на языке Джо и Мика? Положим, что Мик, двигаясь с системой S' в направлении х', измеряет метровой линейкой координату х' в некоторой точке. Он прикладывает линейку х' раз и думает, что расстояние равно х' метрам. С точки же зрения Джо, (в системе S) линейка у Мика в руках укорочена, а «на самом деле» отмеренное им расстояние равно x'Ц(1- u 2 /с 2 ) метров. Поэтому если система S' удалилась от системы S на расстояние ut, то наблюдатель в системе S должен сказать, что эта точка (в его координатах) удалена от начала на x=x'Ц(1-u 2 /c 2 )+ut, или

Это и есть первое уравнение из преобразований Лоренца.

§ 6. Одновременность

Подобным же образом из-за различия в масштабах времени появляется и знаменатель в уравнении (15.Зг) в преобразованиях Лоренца. Самое интересное в этом уравнении — это новый и неожиданный член в числителе, член ux/с 2 . В чем его смысл? Внимательно вдумавшись в положение вещей, можно понять, что события, происходящие, по мнению Мика (наблюдателя в системе S'), в разных местах одновременно, с точки зрения Джо (в системе S), вовсе не одновременны. Когда одно событие случилось в точке x 1 в момент t 0 , а другое — в точке х 2 в тот же момент t 0 , то соответствующие моменты t 1и t 2отличаются на

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

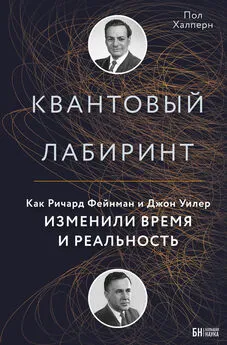

![Пол Халперн - Квантовый лабиринт. Как Ричард Фейнман и Джон Уилер изменили время и реальность [litres]](/books/1082376/pol-halpern-kvantovyj-labirint-kak-richard-fejnman.webp)