Дмитрий Лихачев - Поэзия садов

- Название:Поэзия садов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-14808-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лихачев - Поэзия садов краткое содержание

Поэзия садов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В последний период своего строительства при Гонзаго, отмечает А. Эфрос, Павловск был мемориальным парком par excellence. Он был вдовьей резиденцией – резиденцией вдовы Павла I Марии Федоровны, «заповедным углом, отведенным воспоминаниям и скорби императрицы Марии Федоровны» [362].

Вместо эмблем и символов в садово-парковом искусстве постепенно устанавливается то, что в истории философии в XVII и XVIII вв. известно как «ассоциация идей», а несколько позднее и как «ассоциация аффектов и настроений». Ассоциативность не отменяла ни старых эмблем, ни символов, которыми так обильно были населены парки эпохи барокко и классицизма, но она придавала лишь новую функцию этим эмблемам и символам: она создавала с их помощью настроение, которое в романтических парках было главным.

В размышлениях, к которым призывали романтические парки, как и предшествующие сады барокко и классицизма, главными оказывались не конечные выводы этих размышлений, а самый процесс размышлений, сопутствуемый меланхолией и унынием.

Уединение в садах стало не средством к философскому углублению в суть природы, а целью и даже самоцелью – состоянием самоуглубления, прекрасным самим по себе.

Романтизм принес не много новых символов и значений, но, сохранив старые, иначе расставил акценты. Природа из замкнутой в себе, огороженной изгородями и стенами, стала выражением внутренней жизни человека. Преимущественное значение получили те элементы природы и сада, которые напоминали о движении, времени, мимолетности и суетности всего в мире. Символы отбирались прежде всего те, которые говорили о чувствах человека, о его настроении, а вместе с тем наряду с символами на равных началах стали выступать ассоциации.

В садах ценились и спокойные воды, как прежде, и льющиеся (потоки, водопады), но в спокойных водах подчеркивалась их способность отражать мир, а в текущих – изображать ее мимотекущность. Г. Р. Державин, в творчестве которого проявились первые веяния романтизма, пишет в «Водопаде» про Румянцева, как бы смотрящего на водопад:

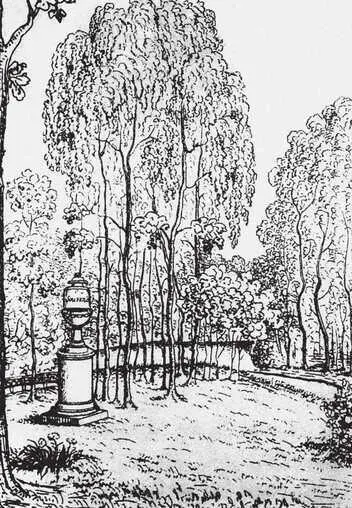

Семейная роща в Павловске. Рисунок В. А. Жуковского. Из книги «Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный П. Шторхом» (СПб., 1843)

Сидит – и, взор вперя к водам,

В глубокой думе рассуждает:

Не жизнь ли человеков нам

Сей водопад изображает? –

Он так же благом струй своих

Поит надменных, кротких, злых.

Не так ли с неба время льется,

Кипит стремление страстей,

Честь блещет, слава раздается,

Мелькает счастье наших дней,

Которых красоту и радость

Мрачат печали, скорби, старость?

Вся символика сада, парка, не исключая и памятники победам русского войска в Царскосельских садах, говорит прежде всего о призрачности жизни, о потоке времени, уносящем с собою все. Поэтому и в картинах садов главное внимание начинает уделяться преходящим атмосферическим явлениям, переменам дня (и главным образом наиболее «переходным» – вечеру и ночи), воде, особенно часто меняющей свое состояние и краски, небу с его облаками, то бодро бегущими, то медленно плывущими в высоте, эху, подчеркивающему безразличие природы к человеческой судьбе, туманам, росе, ветру, колышущему растительность, наконец, всякого рода змеевидным, «естественно» извивающимся линиям и т. д. К этому мы еще вернемся особо в дальнейшем.

Кроме того, в садах и парках получило огромное значение само слово: не значение слова, не просто идеи, понятия и пр., а слово во всем его полисемантизме и ассоциативной силе.

Огромная воздействующая сила слова начала широко использоваться в русских предромантических и романтических парках начиная с 70-х гг. XVIII в. Надписи были самого разнообразного характера. Длинные надписи были и официальные, и интимные. Они делались на памятниках победам российских войск, на воротах – в честь друзей и знакомых, на различного рода мемориальных памятниках и даже на памятнике любимой собаке Екатерины II – Земире [363].

Вспомним замечательные надписи на Морейской ростральной колонне Екатерининского парка («Войск Российских было числом шестьсот человек; кои не спрашивали, многочислен ли неприятель, но где он» и пр.), или надпись на мраморных Орловских воротах: «Орловым от беды избавлена Москва», или на других, соседних воротах: «Любезным моим сослуживцам», надпись «Супругу-благодетелю» на мавзолее в Новой Сильвии Павловского парка и т. д. и т. п. В Пулавах на одном из гротов мы встречаем надпись: «L’éternel est son nom» («Вечный его имя»).

Изобретательность в сочинении коротких надписей достигает очень большой силы, а в ряду романтических жанров эпитафии и надписи на тех или иных памятниках получают большое распространение в самой поэзии.

Стремление придать садовым объектам моральные наставления восходит еще ко времени Цицерона, но особенного развития эта тенденция достигает в Англии в XVIII в., став чем-то вроде моды.

Садовые надписи чрезвычайно поэтому распространились. Английский поэт В. Шенстон (W. Shenstone; 1714–1763) так объясняет назначение надписей:

Неге we ascend some airy seat,

Or little temple’s close retreat,

Beneath a shady bow’r:

And oft some moral sentence find

To please, or to instruct the mind,

And pass each tedious hour [364].

В своих «Различных мыслях о садоводстве» («Unconnected Thoughts on Gardening») Вильям Шенстон пишет, что надписи усиливают эффект той или иной части сада, «подкрепляя» названия той или иной аллеи, сооружения, поляны и т. д. Так, например, «Дорога влюбленных» может иметь специально предназначенные для свиданий скамейки с соответствующими надписями [365].

Немецкие романтические парки имели не только надписи, но и целые стихи, выписанные на стенах храмов и гротов [366].

Для памятников в пейзажных парках была характерна даже их «источниковедческая документация». Так, подле Никольских ворот декоративной крепости в Павловском саду Мариенталь, построенной в 1797 г., была «изображена» на мраморной доске следующая надпись: «Вал сей остаток укрепления, сделанного шведским генералом Крониортом в 1702-м году, когда он, будучи разбит окольничим Апраксиным при реке Ижоре, ретировался через сей пост к Дудоровой горе» [367].

Характерно, однако, что надписи встречаются главным образом в ранний период развития романтических парков. Впоследствии они становятся более редкими. Это объясняется тем, что важность создания настроения начинает вытеснять чересчур рациональные формулировки. Так, например, противником надписей был Рептон [368].

Джон Диксон Хант приводит аналогию этому в «Тристраме Шенди» Стерна, где повествование сосредоточивается не на самом предмете рассказа, а по преимуществу на ассоциациях, рассказом вызываемых. Ассоциации же должны были вызываться не столько эмблемами и символами, сколько самим характером садовой композиции. Разнообразие точек зрения и соответствующее разнообразие видов одного и того же объекта природы – вот что стало цениться в садово-парковом искусстве в первую очередь, а это требовало не столько мемориалов, сколько удачной планировки сада и наличия в нем «садовой индивидуальности» и «садовой чувствительности» («sensibility of garden»).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: