Дмитрий Лихачев - Поэзия садов

- Название:Поэзия садов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-14808-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Лихачев - Поэзия садов краткое содержание

Поэзия садов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Молочный домик в Павловском парке. Рисунок В. А. Жуковского. Из книги «Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный П. Шторхом» (СПб., 1843)

Эрвин Панофски указывает и на другие изображения Аркадии, где на том или ином предмете, связанном с темой смерти, читается та же надпись. Это картина Джованни Франческо Гверчино в Галерее Корсини в Риме, которая так и называется «Et in Arcadia Ego», гравюра Джованни Баттиста Чиприани «Смерть даже в Аркадии» и гравюра Георга Вильгельма Колбе «Я также был в Аркадии», а также (что важно для понимания рококо) рисунок Оноре Фрагонара «Могила» в «Албертине» в Вене [385].

Тема сочетания счастья и смерти проходит через все изобразительное искусство и литературу эпох рококо и романтизма.

Тема смерти, вводимая через ее атрибуты (мавзолей, гробы, урны, опрокинутые факелы и пр.), присутствует и в знаменитом описании Павловского парка у В. А. Жуковского – «Славянка». Ср. следующие строки:

И вдруг пустынный храм в дичи передо мной;

Заглохшая тропа; кругом кусты седые;

Между багряных лип чернеет дуб густой

И дремлют ели гробовые.

Воспоминанье здесь унылое живет;

Здесь, к урне преклонясь задумчивой главою,

Оно беседует о том, чего уж нет,

С неизменяющей Мечтою.

Все к размышленью здесь влечет невольно нас;

Все в душу темное уныние вселяет;

Как будто здесь из гроба важный глас

Давно минувшего внимает.

Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей,

Сей факел гаснущий и долу обращенный,

Все здесь свидетель нам, сколь блага наших дней,

Сколь все величия мгновенны.

Тема смерти присутствует не только в памятниках умершим, но и в старых деревьях:

То ива дряхлая, до свившихся корней

Склонившись гибкими ветвями,

Сенистую главу купает в их (волн Славянки. – Д. Л. )

струях…

Понятие «меланхолии» чрезвычайно важно для садово-паркового искусства периода сентиментализма и романтизма. Этот период, как уже было сказано, отмечен стремлением к движению, к переменам во времени, в сезонах года, в часах дня, к различного рода пограничным явлениям в природе; закат, отражение в реке, в озере, сон, волны или рябь на воде. Змеевидные линии дорожек и змеевидная («ползущая») линия берега, пограничная между водой и землей, – все это явления красоты. В области чувств, к которым все более и более обращается как литература, так и садовое искусство, также характерны переходы от одного чувства к другому или чувства, которые не могут быть ясно определены в своей сущности. Именно к таким чувствам относится по представлениям конца XVIII – начала XIX в. меланхолия. Н. М. Карамзин пишет, что такое меланхолия, в стихотворении «Меланхолия. Подражание Делилю» (1800):

О Меланхолия! нежнейший перелив

От скорби и тоски к утехам наслажденья!

Веселья нет еще, и нет уже мученья;

Отчаянье прошло… Но, слезы осушив,

Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь

И матери своей, Печали, вид имеешь.

Бежишь, скрываешься от блеска и людей,

И сумерки тебе милее ясных дней.

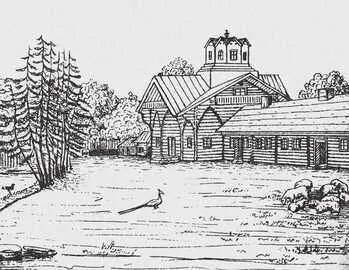

Ферма в Павловском парке. Рисунок В. А. Жуковского. Из книги «Путеводитель по саду и городу Павловску, составленный П. Шторхом» (СПб., 1843)

Далее Карамзин прямо переходит к отражению Меланхолии в природе и к описанию того, что находящемуся в Меланхолии посетителю всего приятнее в окружающем его пейзаже. Указав, что «сумерки тебе милее ясных дней», Карамзин продолжает:

Безмолвие любя, ты слушаешь унылый

Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей.

Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;

В уединении ты более с собой.

Природа мрачная твой нежный взор пленяет:

Она как будто бы печалится с тобой.

Когда светило дня на небе угасает,

В задумчивости ты взираешь на него.

Не шумныя весны любезная веселость,

Не лета пышного роскошный блеск и зрелость

Для грусти твоея приятнее всего,

Но осень бледная, когда, изнемогая

И томною рукой венок свой обрывая,

Она кончины ждет. Пусть веселится свет

И счастье грубое в рассеянии новом

Старается найти: тебе в нем нужды нет;

Ты счастлива мечтой, одною мыслью – словом!

Так музыка гремит, в огнях пылает дом;

Блистают красотой, алмазами, умом, –

Там пиршество… но ты не видишь, не внимаешь

И голову свою на руку опускаешь;

Веселие твое – задумавшись молчать

И на прошедшее взор нежный обращать.

Для меланхолии, следовательно, необходимо прошлое, воспоминание о прошлом, и прежде всего, как это выясняется из всего, что составляло меланхолическую особенность романтических садов, – дума об умерших друзьях и родных.

С середины XVIII в. начинается культ надгробных памятников среди природы. Этот культ отражен уже в поэзии А. П. Сумарокова:

Внемли, несклонная, мой томный глас внемли

И по конце моем на месте той земли,

Где будет тлеть мой прах, взгляни на гробный камень,

Вздохни, вообрази, как зрак твой был мне мил,

И молвь: «Я помню то, как он меня любил» [386].

К. Гиршфельд говорит о «печальных монументах», «для которых наиприличнейшими местами можно почесть темные и уединенные лесные ревиры» [387]. Вход под сень дубовых рощ так описывается далее Гиршфельдом: «Таинственная мрачность и темнота места, глубокое уединение и торжественная тишина, величественные предметы естества не преминут привести душу в некоторое чувствие и побудить ее к важным помышлениям. А сии предварительные ощущения, сей священный ужас, которым душа при входе в таковой лес обнимается, и удобны к поощрению души, а особливо при взоре здания, для молитв посвященного к набожным чувствованиям и к побуждению человека обратить мысли свои к общему Благодетелю всех тварей и к изъявлению Ему своей покорности и чувствий благодарности за вся Его благая» [388].

Характерный образец культа надгробных памятников – могильный монумент Ж. – Ж. Руссо в Эрменонвиле. Поместье Жирарден в Эрменонвиле, около Парижа, частично воспроизводило то, что было описано Руссо в «Новой Элоизе». Могила Руссо должна была напоминать о величии Руссо. Сюда, к этой могиле, приходили поклоняться Бенджамин Франклин, Густав III Шведский, Наполеон, австрийский император Иосиф II и многие другие. Надпись на монументе была лаконична и этим своим лаконизмом также напоминала о величии покойного: «Ici repose l’homme de la Nature et de la Verité» («Здесь покоится человек Природы и Правды»).

Отчасти благодаря культу меланхолии в романтических парках не было места иронии, шутке.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: