А. Гусева - Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне

- Название:Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04765-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Гусева - Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне краткое содержание

Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вновь арестовали Г. А. Сербаринова осенью 1933 г. Решением суда от 25 февраля 1934 г. его отправили в концлагерь на Колыму. После освобождения в 1937 г. поселился в Казани, где по обвинению в том, что «восстановил связь с духовенством, продолжал антисоветскую агитацию, используя религиозные предрассудки», вновь арестован и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян в Казани 8 января 1938 г. [311]В 2000 г. Г. А. Сербаринов канонизирован Русской православной церковью как священномученик. Репрессиям подвергались также его сын Александр и дочь Нина.

Трудно переоценить роль, которую Спасо-Бочаринская церковь играла в духовной жизни Симбирской и прилегающих к ней улиц. По субботам и воскресным дням, а в особенности в двунадесятые праздники в храм под звон колоколов прихожане приходили целыми семьями. В приходе устраивались три крестных хода 7 июля – на патронный завод, 1 августа – к «Новому арсеналу» для водосвятия, 15 августа – по округе [312].

В послереволюционные годы, вплоть до августа 1926 г., Спасо-Бочаринская принадлежала обновлеченской церкви, а с августа 1926 по март 1932 г. снова относилась к Патриаршей церкви [313]. Удивительно то, что 27 декабря 1931 г. местные власти подписали договор о передаче церкви верующим, 10 февраля 1932 г. проведено заседание «двадцатки» о предстоящих богослужениях [314], а за две недели до этого, 25 января, Президиумом Ленсовета и Выборгского райсовета принято решение о закрытии и сносе здания [315]. Это ли не пример лицемерия?

Из актов о передаче церковного имущества известно, что церковное имущество частично передано в Госфонд, частично – хозяйственному отделу ОГПУ и Русскому музею. В акте от 10 марта 1932 г. записано, что две иконы и серебряный крест переданы в Сампсониевский собор [316]. В архивных документах представлена справка о ликвидации церкви на основании постановления Президиума ВЦИК от 7–9 марта 1932 г. и, наконец, справка секции революционной законности Выборгского района от 10 апреля 1934 г. о том, что на месте церкви разбит сквер.

Снос храма нарушил вековые традиции прихожан и стал для них невосполнимой потерей. Кроме того, колокольня Спасо-Бочаринской церкви являлась доминантой улицы, и ее разрушение негативно сказалось на облике этой узкой и длинной магистрали.

Было бы справедливо установить в сквере на месте разрушенной церкви часовню или поминальный крест, как это сделано в других районах города.

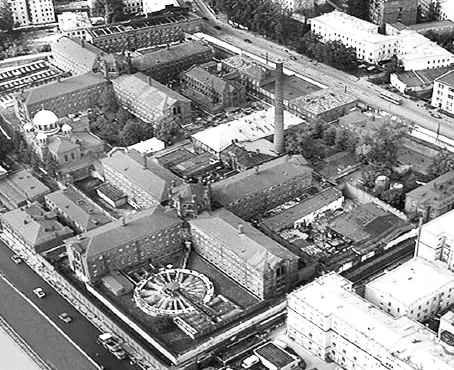

Как мы уже отмечали, целый квартал на улице Комсомола занимает тюрьма «Кресты» – самая известная тюрьма в Петербурге, и одна из наиболее крупных российских тюрем. Официальное ее название – следственный изолятор № 1 (Из № 47/1) УФСИН по г. Санкт-Петербургу. Располагается по адресу: Арсенальная наб… 7/ ул. Комсомола, 8. [317]

После 1861 г. крестьянин подпадал под общий суд и в случае обвинительного приговора подвергался тюремному заключению. Отмена в 1863 г. телесных наказаний также привела к увеличению видов преступлений, наказуемых тюремным заключением. Таким образом, во второй половине XIX в., как никогда ранее, возникла необходимость принятия решительных мер по упорядочению тюремного дела [318].

В 1867 г. находившиеся на месте тюрьмы склады «Винного городка» переоборудовали и перестроили по проекту архитектора Владислава Павловича Львова, директора Санкт-Петербургского тюремного комитета, и здесь устроили уголовную тюрьму, которая просуществовала до 1886 г. [319]Она перестала отвечать нуждам Тюремного ведомства, так как была мала, тесна и условия содержания арестантов оставляли желать лучшего.

Тюрьма «Кресты»

Фигурная кладка фасада создала впечатление замковых строений

В марте 1879 г. в составе Министерства внутренних дел России образовано Главное тюремное управление. По замыслу его учредителей, оно призвано стать высшей инстанцией, осуществляющей руководство органами Тюремного ведомства. В числе первых решался вопрос о тюремном строительстве. Для изучения тюремного дела были командированы за границу несколько лиц. Среди них – Антоний Иосифович Томишко [320]– уроженец Австро-Венгрии, долгое время живший в России, а ко времени командировки – академик архитектуры и штатный архитектор Главного тюремного управления. В обширной инструкции рекомендовалось: «Тюрьма должна быть построена прочно и удобно, но совершенно просто, без липших украшений и роскоши, нередко допускаемых в западных государствах и столь нежелательных для России, где предстоит построить значительное количество мест заключения» [321].

На участке в 10 925 кв. саженей по программе, утвержденной 8 марта 1884 г. Александром III, в тот же год приступили к возведению зданий новой тюрьмы по проекту архитектора А. И. Томишко. Строительство, продолжавшееся 5 лет и 7 месяцев, завершилось в 1890 г. [322]Осуществлялось оно хозяйственным способом: заключенные, находящиеся в старой тюрьме, строили новую и по мере строительства новых зданий переходили в них, а старые ломали [323].

Все здания тюрьмы строились из красного кирпича артели братьев Стрелиных, фигурная кладка фасада создавала впечатление замковых строений. На территории 4,5 га расположились два арестантских корпуса с одиночными камерами, административный корпус с церковью, входное здание с квартирами надзирателя, дома для надзирателей, кухня с пекарней, 4 больничных корпуса, инфекционный корпус, баня, котельная с электрогенератором, ледник, кузница – всего 20 отдельно стоящих зданий, часть которых была связана переходами или чугунными трапами. В тюрьме провели электрическое освещение, систему автономного водоснабжения, эффективную принудительную вентиляцию и водяное отопление [324].

Как отмечает М. Н. Гернет: «В последней четверти XIX века в центре рабочего Петербурга, рядом с Финляндской железной дорогой, между набережной Невы и Симбирской улицей был выстроен мрачный, красного кирпича, комплекс построек для Изолятора специального назначения. В комплекс входила церковь, здания служб и корпуса собственно Изолятора. В плане все здания имели форму креста, за что изолятор и приобрел свое широко и печально известное прозвище. В центре каждого креста возвышалась Сторожевая башня. От города тюрьму отделяла глухая кирпичная стена» [325].

Тюрьма возводилась в течение 8 лет и построена в 1884–1892 гг. Ее комплекс включал два пятиэтажных крестообразных в плане корпуса (традиционная для того времени планировка тюремных зданий, их форма и определила название тюрьмы), в которых было 960 камер, рассчитанных на 1150 человек. В одном из корпусов на верхнем этаже изначально находилась пятиглавая церковь Св. Александра Невского [326].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: