А. Гусева - Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне

- Название:Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04765-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Гусева - Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне краткое содержание

Вокруг Финляндского вокзала. Путеводитель по Выборгской стороне - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

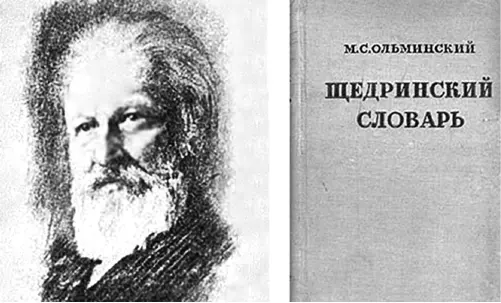

В «Крестах» содержались уголовные преступники, а также политические, приговоренные к одиночному заключению. В числе наиболее известных узников первой поры были народовольцы В. И. Браудо, А. А. Ергин, М. С. Ольминский и В. П. Приютов [327]. Имя одного из них, Михаила Степановича Ольминского, вошло не только в историю революционного движения, но и литературы, как публициста, литературного критика и литературоведа.

В апреле 1894 г. Ольминского арестовали и до осени 1898 г. он пробыл в одиночном заключении, в том числе 9 месяцев в Петропавловской крепости и 3 года в «Крестах». В тюрьме писал стихи, проникнутые главным образом тоской по воле. Тогда же в «Крестах» Ольминский написал цикл статей о творчестве русских писателей под общим названием «Как они работали» и осуществил в 1897 г. основную часть работы над «Щедринским словарем» (окончен в Женеве в 1904 г.). «С первых же дней после приговора, как только узнал о трехлетнем сроке, не покидала меня мысль о необходимости… придумать себе большую умственную работу… – писал Ольминский в книге воспоминаний „В тюрьме“, – понемногу стал назревать план составления словаря к сочинениям Щедрина».

В. И. Браудо. Фото 1902 г.

М. С. Ольминский – деятель революционного движения в России. Публицист, историк, литературный критик и историк литературы. «Щедринский словарь»

9 октября 1898 г. досрочно освобожден из тюрьмы и выслан на 5 лет в Сибирь [328].

С декабря 1890 г. в «Крестах» начала свою деятельность первая в России тюремная типография. Благодаря этой печатне оказалось возможным сформировать в МВД и Главном тюремном управлении обширную библиотеку служебной литературы. В ней печатался вплоть до 1917 г. журнал «Тюремный вестник», сыгравший заметную роль в профессиональной подготовке лиц тюремного управления и надзора [329].

Распорядок дня в тюрьме был очень жесткий. Подъем осуществлялся в 5 часов, зимой – в 6. За час необходимо о привести себя в порядок, убрать камеру, помолиться. За утренней поверкой шла хозяйственная работа. Затем арестантов выводили на прогулку по тюремному двору. Вечером также проверка, уборка камеры, молитва. Банные дни – дважды в месяц. Белье на заключенных меняли каждую неделю. Переписка допускалась только с близкими родственниками – с разрешения начальника тюрьмы.

В обязанность арестантов вменялись учеба в школе и принудительный труд. Но арестантам предоставлялась возможность применять свои творческие возможности в ремеслах. В результате «Крестам» в 1902 г. в Санкт-Петербурге вручили Золотую медаль Всероссийской кустарно-промышленной выставки «За замечательно разнообразную постановку ручного труда и очень хорошие изделия» [330].

Из адресных книг «Весь Петербург» и «Весь Петроград» известно, что в штате тюрьмы состояли: ее начальник, а также пять его помощников 1–5 разрядов, 4 врача, управляющий больничной аптекой, провизоры, классные фельдшеры и др. В 1900–1917 гг. начальниками тюрьмы были статский советник В. А. Чунихин, полковник А. А. Иванов и коллежский советник А. И. Штрандмак. В тех же адресных книгах содержится информация о том, что: «Общие свидания за решеткой с срочными заключенными всех категорий производится по воскресным дням от 1–8 часа дня. В это же время допускается прием для указанных арестованных чаю, сахара, книг, одежды и денег по средам и четвергам от 11-2 7 2час дня по предъявлению документа о личности. Личные свидания с последовательными политическими заключениями производятся по понедельникам и пятницам с 1–3 часа дня» [331].

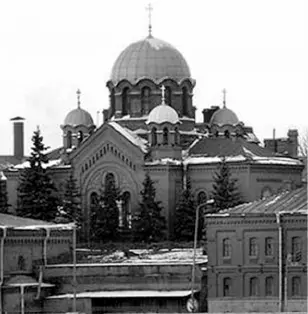

Украшением тюремного комплекса являлась домовая кресто-купольная пятиглавая церковь во имя Св. Александра Невского на 400 мест, венчающая административное здание. Церковь находится на верхнем этаже центрального корпуса. Она создана в неорусско-византийском стиле с применением кладки из красного кирпича, как и весь тюремный комплекс. Все интерьеры расписаны С. И. Садиковым, а иконостас по рисунку А. И. Томишко изготовлен на средства казанского мецената Тюфилина. 3 июля 1890 г. церковь освятил епископ Выборгский Антоний именем святого благоверного великого князя Александра Невского, она построена на частные пожертвования.

Раритетные издания библиотеки в «Крестах»

Храм Св. Благоверного Великого Князя Александра Невского

Первым священником в этой тюрьме стал протоиерей Иоанн Закревич. В его обязанности входило совершать требы, преподавать в школе Закон Божий, ежедневно проводить частные беседы с арестантами. Ввиду такой загруженности отца Иоанна попечительству пришлось пригласить для помощи второго священника – Иоанна Братолюбова [332].

Последовавшая борьба государства с религией привела к массовому разрушению или закрытию церквей в нашей стране. 3 ноября 1918 г. тюремный храм закрыли при священнике Евгении Соколове, с его куполов демонтировали кресты, помещение стало использоваться как клуб. Алтарь превратился в сцену, завешанную кумачовыми полотнищами, а росписи закрыли большим плафоном. Над входом в тюремную церковь красовались профиль Ф. Дзержинского и лозунг из В. Маяковского: «Обдумывающему житье, решающему, делать жизнь с кого, скажу не задумываясь: делай ее с товарища Дзержинского» [333].

В период революции 1905–1907 гг. «Кресты» стали преимущественно политической тюрьмой. Среди заключенных были представители различных политических партий и групп, члены Петербургского Совета рабочих депутатов, депутаты 1-й Государственной думы, подписавшие в 1906 г. «Выборгское воззвание».

27 февраля 1917 г. восставшие рабочие Выборгской стороны и солдаты петроградского гарнизона освободили всех заключенных «Крестов».

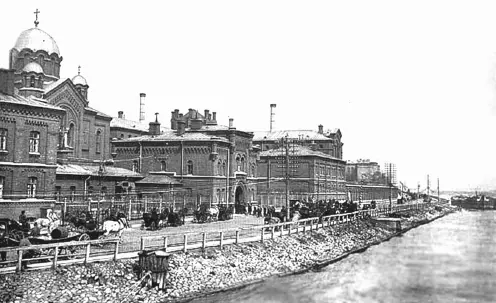

Тюрьма «Кресты». Фото 1906 г.

После июльских событий того же года в «Крестах» недолгое время содержались арестованные большевики В. А. Антонов-Овсеенко, П. Е. Дыбенко, Л. Б. Каменев, Ф. Ф. Раскольников, Л. Д. Троцкий. Среди заключенных был A. B. Луначарский.

Анатолий Васильевич Луначарский, которому в послереволюционное время суждено стать первым народным комиссаром просвещения молодой Советской республики, известен на рубеже веков не только как профессиональный революционер, но и как литературный критик, публицист, искусствовед, театровед и драматург. Большая статья, посвященная его литературной деятельности, помещена в III томе Биографического словаря «Русские писатели. 1800–1917 гг.». [334]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: