Галина Зубко - Искусство Востока. Курс лекций

- Название:Искусство Востока. Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточная книга

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-905971-63-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Галина Зубко - Искусство Востока. Курс лекций краткое содержание

Настоящий курс лекций представляет собой своего рода введение в изучение сложной проблематики, связанной с традиционным искусством Востока.

В книге искусство Востока исследуется на примере всего лишь некоторых, но весьма представительных образцов – искусства индуизма, буддизма, ислама, а также искусства Китая и Японии. Внутри каждой из этих больших тем особо выделяются наиболее значимые сферы, демонстрирующие в полной мере специфические особенности того или иного искусства. В случае искусства индуизма, например, основное внимание сосредоточено на сакральной архитектуре, а при рассмотрении китайского искусства речь преимущественно идет о пейзажной живописи. Искусство Востока находится в прямой соотнесенности с системой религиозных мифологических представлений, поэтому сакральная архитектура индуизма, являющегося религией, складывавшейся в течение тысячелетий и характеризующейся значительной устойчивостью, в наибольшей степени отражает основополагающие принципы мировосприятия, нашедшие свое отражение в искусстве индуизма. Аналогично и в случае с китайской пейзажной живописью, неразрывно связанной с концепциями даосизма и конфуцианства, именно данный вид искусства с наибольшей полнотой демонстрирует взгляд средневековых китайцев на Мироздание.

В процессе рассмотрения искусства разных народов Востока проводятся определенные параллели и сопоставления с ключевыми принципами, на которых основывается искусство Запада.

Искусство Востока. Курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С одной стороны, многочисленные дхьяни-будды соответствуют разнообразным духовным позициям Шакьямуни, с другой – Шакьямуни как таковой неотделим от духовного космоса, который они составляют. Полагают, что он является воплощением Будды Вайрочаны, который расположен в центре космической розы и чье имя – «Тот, который распространяет свет во всех направлениях».

С другой точки зрения, он воплощает Будду Амитабху (Всесострадательного), который властвует над западным направлением и в качестве своего спутника, или аналога (или эманации), имеет бодхисатву Авалокитешвару, известного на Дальнем Востоке под своим даосским именем Гуань-Инь, или Каннон.

С образом Будды постепенно сближаются – по своим признакам и атрибутам – изображения бодхисатв , имеющих сходство с классическим типом Шакьямуни, от которого они отличаются только соответствующими приметами; их можно идентифицировать также с помощью жестов и мудр, однако те же жесты являются в то же время характерными особенностями различных поз или различных этапов учения.

Считается, что бодхисатвы господствуют над десятью направлениями пространства, впрочем, они так же неисчислимы, как песчинки Ганга, говорят сутры [77], и каждый из них управляет тысячами миров.

Таким образом, основной образ Будды, сидящего на лотосе и окруженного сиянием, допускает бесконечные изменения.

Согласно символической традиции, развитой в некоторых теократических школах махаяны , беспредельное сострадание Будды присутствует в мельчайших частицах Вселенной в форме столь же многочисленных бодхисатв на лотосовых тронах. Та же идея бесконечно выражаемого проявления нашла свой выход в некоторых классических изображениях буддийского рая, где многочисленные будды и бодхисатвы , аналогичные друг другу, покоятся на лотосе, возникающем из божественной заводи или цветущем на ветвях великого дерева.

Эта плеяда будд, по словам Т. Буркхардта, как бы компенсация отсутствия «теории» в подлинном смысле слова, то есть в теоцентрическом видении Мира.

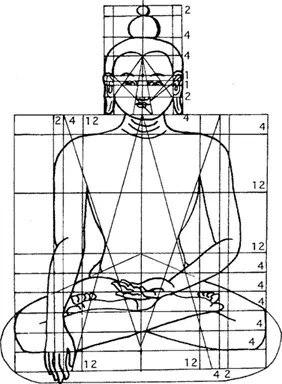

Традиционный образ Будды основывается до некоторой степени на каноне пропорций, а отчасти – на изображении отличительных признаков тела Будды, выведенных из священных писаний.

Так, диаграмма пропорций, используемая в Тибете, представляет очертание фигуры, заключенной, кроме головы, в прямоугольник, который отражен в прямоугольнике, обрамляющем голову; подобным же образом очертание грудной клетки, измеренной от уровня плеч до пупа, проецируется в пропорционально уменьшенном масштабе внутри прямоугольника, окаймляющего лицо ( рис. 24 ).

Рис. 24. Диаграмма пропорций «истинного образа» Будды.

Размеры на нисходящей шкале регулируют высоту торса, лица и сакрального выступа на макушке головы. Пропорции, предписанные в этой диаграмме, которая может иметь варианты, обеспечивают статическое равновесие образа в целом и впечатление непоколебимого покоя.

Характерно, что Будда здесь сидит в позе «лотос», которая традиционно считается священной. Эта поза, воспроизводящая очертания пирамиды, как верят адепты, в наибольшей степени (как и сама пирамида) обеспечивает концентрацию энергии.

Уже говорилось о скрытой аналогии, существующей между человеческим образом Будды и формой ступы с ее разнообразными уровнями и ярусами. Та же самая иерархия отражена в меньшем масштабе и в человеческом образе Будды, чей торс подобен кубической части ступы, тогда как голова, увенчанная выступом «природы Будды», соответствует куполу, завершенному пинаклем [78](то есть ушнишей ).

Жесты рук ведут свое происхождение от канона мудр, унаследованного буддизмом от индуизма. В целом символизм жестов основан на том, что правая рука вполне естественно соответствует активному полюсу Вселенной, или души, тогда как левая рука представляет пассивный, или воспринимающий, полюс. Эта полярность является полярностью Пуруши и Пракрити, Неба и Земли, Духа и души, воли и чувства и т. д. Поэтому связь положений обеих рук может в одно и то же время выражать основной аспект учения, состояние души и фазу, или аспект, Космоса.

Образ Будды запечатлевает некоторые из его личностных характеристик, тщательно охраняемых традицией; эти характеристики, по словам Т. Буркхардта, наносятся на иератический тип, общая форма которого более или менее определена, или зафиксирована, и присуща более природе символа, чем портрета [79]. Таким образом, в образе Будды соединились черты исторической личности и характеристики, присущие сакральному типу. Любопытно, что в глазах представителей Дальнего Востока, воспринявших образ Будды из Индии, этот образ всегда сохраняет определенные индийские этнические черты, даже если китайские или японские реплики выдают монгольское происхождение.

По мнению специалистов, изображение с чертами монголоидного типа никоим образом не умаляет подлинной выразительности и религиозного смысла образа, совсем наоборот: его выражение невозмутимого покоя, статической полноты и безмятежности усиливается этим сочетанием черт разных народностей. Образ Будды, таким образом, сохраняя в своей основе исконные индийские этнические черты, как бы выходит за пределы одного этноса, приобретая наднациональные характеристики. В этом есть нечто подобное магической связи, которая устанавливается между верующим и сакральным изображением: верующий как бы проецирует на него то ощущение, то чувство, которое вызывает в нем сакральный образ. Подобное воздействие на верующего оказывает, например, христианская икона.

Еще один образ Будды, заслуживающий отдельного упоминания, – коронованный Будда. Впервые он появился в Индии после периода Гуптов (VII или VIII в.) и стал популярен в Центральной Азии благодаря тенденции махаяны представлять Будду как небесного владыку.

Новый толчок развитию индийского искусства дало искусство греческое. Уже в постройках ирано-индийского стиля заметно эллинистическое влияние, например, в изображениях кентавров, гиппокампов, форм в виде сирен с рыбьим хвостом, даже Силена и Геракла. Но в полной мере оно проявилось в Гандхарском царстве, в Северо-Западной Индии, особенно во II–IV веках н. э. [80], хотя сюжеты, воспроизводимые ими, почти исключительно индийские и буддийские.

В гандхарской скульптуре прослеживаются различные влияния – греко-римское, среднеазиатское и буддийское. Некоторые авторы полагали, что гандхарские скульптуры были изготовлены эллинизированными индийцами, другие авторами работ считали даже римских мастеров. В скульптуре Гандхары очень рано появляются изображения Будды в образе человека [81]. До этого, как считают, Будда изображался преимущественно различными символами, среди которых наиболее часто встречающимися являются колесо, трон, дерево бодхи и т. д. Несомненно, греко-римское влияние явно ощутимо в памятниках гандхарской школы, но все же, по словам некоторых искусствоведов, гандхарский скульптор имел сердце индийца и руки грека. И тем не менее специалисты полагают, что речь идет о возникшем и развивавшемся в течение относительно длительного периода греко-буддийском искусстве. Основой его были тесные контакты буддийской Индии с эллинистическим миром.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: