Николай Кружков - Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи

- Название:Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-04542-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Кружков - Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи краткое содержание

Автор последовательно и убедительно рассказывает об исторической роли и значении этих сооружений в воссоздании неповторимого силуэта не только самой столицы, но и некоторых древнерусских городов, об их влиянии на советскую архитектуру того периода.

Мало кто знает, какие гигантские трудности пришлось преодолеть ученым, проектировщикам и строителям, чтобы эти высотные здания были возведены, поскольку в России и в Советском Союзе не было опыта строительства подобных уникальных сооружений. Это был такой же прорыв в технике строительства, который можно сравнить с прорывом в освоении космоса.

Автор сумел обобщить огромное количество документальных материалов, отражающих многие грани сложнейшего творческого и технологического процесса реализации поставленной задачи. А также изложил свое видение проблемы в целом.

Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

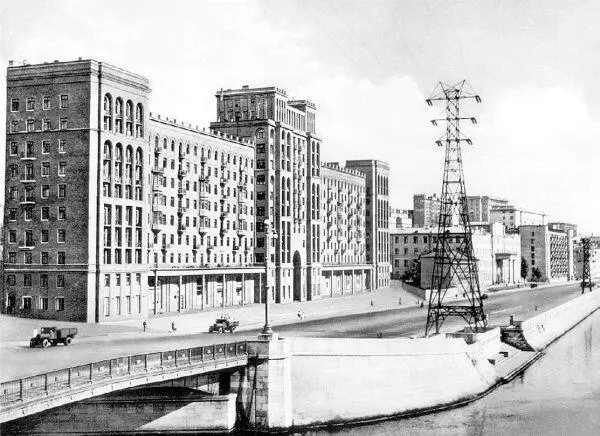

Одним из «проводников вкусов Сталина» являлся, вероятно, и Дмитрий Чечулин – автор сразу двух высотных проектов, который в 1945 году был назначен на должность главного архитектора Москвы. В архитектурных кругах он получил красноречивое прозвище «высотник», сохранившееся за ним на долгие годы, даже после официальной смены архитектурного стиля. Есть основания полагать, что именно он стоял у истоков идеи строительства московских высотных зданий. В книге «Зодчие Москвы» архитектор A.M. Журавлев, описывая предвоенный период, сообщает: «…Работая над конкурсным проектом большого жилого комплекса на Котельнической набережной, архитектор подумал над тем, как создать пространственную поддержку будущей высотной композиции Дворца Советов. Так возник проект дома с повышенной до 22–24 этажей центральной частью у слияния Яузы с Москвой-рекой. Проект Д.М. Чечулина и А.К. Ростковского получил одобрение, а перед войной на берегу Москвы-реки уже было возведено большое крыло будущего комплекса (Котельническая наб., 1/15)» [56] Журавлев A.M. Статья о Дмитрии Чечулине // Зодчие Москвы: В 2 т. Т. 2. М, 1988. С. 290.

.

Архитекторы Д.Н. Чечулин и А. К. Ростковский. Котельническая набережная. Жилой дом. 1940 г.

Территория, подлежавшая реконструкции и примыкающая к Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным, состояла из 24 мелких кварталов, если так можно было называть небольшие площади от 0,18 га до 2–3 га. Из них только три квартала приближались по своим размерам к нормативным данным, положенным в основу планировки жилых кварталов при реконструкции Москвы. Площадь, занимаемая всеми кварталами, без улиц, проездов, составляла 67,97 га. Из них 40 га занимала жилая застройка, остальные 27,97 га эксплуатировались фабриками, складами, конными дворами, многочисленными подсобными мастерскими, не имеющими никакого отношения к обслуживанию трудящихся, проживающих в этих кварталах. Кварталы в основном застраивались мелкими одно-двухэтажными домами, расположенными в своем большинстве вплотную друг к другу, без соблюдения санитарных и пожарных разрывов. Каждый квартал разбивался на десятки карликовых владений, отгороженных друг от друга заборами, вокруг которых лепились сараи, уплотняя и без того тесную застройку. Проекты реконструкции кварталов Котельнической и Гончарной набережных первоначально разрабатывались 5-й архитектурно-проектной мастерской Моссовета под руководством профессора архитектуры Д.Ф. Фридмана [57] Климов А. О застройке набережных // Строительство Москвы. 1940. № 2. С. 3–4.

.

О том, что произошло дальше, очень недвусмысленно писал сам Дмитрий Чечулин на страницах журнала «Строительство Москвы»: «Основные магистрали разбиты на участки, порученные определенным архитекторам. В отдельных случаях работа этих архитекторов оказалась не на должной высоте. Почти по всем магистралям можно привести примеры, когда работники магистральных мастерских добиваются права строить на своей магистрали, давая проекты более высокого качества, чем работники других проектных организаций. Однако есть примеры, когда магистральный архитектор, в результате конкурса, вынужден был уступить место и право строить на его магистрали другому архитектору. Такой печальный случай произошел с магистральным архитектором Д.Ф. Фридманом на Котельнической набережной. Это должно быть учтено коллективом мастерской, тем более что и в настоящее время эта работа поставлена недостаточно серьезно» [58] Чечулин Д.Н. На путях к комплексному проектированию // Строительство Москвы. 1940. № 11–14. С. 39.

.

По фотографии в альбоме «Советская архитектура за XXX лет» невозможно понять, что довоенное крыло жилого здания на Котельнической набережной является частью будущего комплекса. Он предстает совершенно самостоятельным строением, не имевшим какого-то особого статуса. В доме была самая обыкновенная планировка квартир. После войны при постройке крыла по Подгорской набережной и высотной части фасад старого крыла тоже реконструировали: два первых этажа одели в массивный гранитный цоколь, наверху надстроили башенки с обелисками, а сам дом одели в керамику. Таким образом, сегодня все части ансамбля воспринимаются наблюдателем совершенно органично, как единое целое. Тем не менее разницу в степени «элитности» жиль я между довоенным и послевоенным корпусами легко почувствовать внутри подъездов. О том же позволяет судить и очень малое количество мемориальных досок на довоенном крыле здания.

Необходимость вести единовременное комплексное проектирование целостных ансамблей стала важным творческим выводом из того опыта, который еще до войны был накоплен московскими архитекторами и строителями. Об этом говорил, в частности, Д.Н. Чечулин на страницах программной статьи, опубликованной в журнале «Строительство Москвы» № 11–14 за 1940 год. На цветной вкладке журнала был изображен проект застройки Новодорогомиловской магистрали (в последующем Кутузовского проспекта), выполненный архитекторами Д.Н. Чечулиным, А.Ф. Жуковым и А.К. Ростковским.

Архитекторы Д.Н. Чечулин, А.Ф. Жуков, А.К. Ростковский. Проспект Конституции. Перспектива Новодорогомиловской магистрали. Проект

Примечательно то, что в излучине Москвы-реки, на месте высотной гостиницы «Украина», уже тогда было запроектировано общественное здание высотой в 22–24 этажа в виде отдельно стоящей башни с уступчатым силуэтом, решенным в стиле послевоенных высоток [59] Чечулин Д.Н. На пути к комплексному проектированию // Строительство Москвы. 1940. № 11–14.

.

Перед войной идея построения пространственной поддержки Дворца Советов в виде ряда градостроительных доминант не могла остаться вне поля зрения И.В. Сталина. Однако близость войны заставила повременить с ее реализацией. В 1947 году И.В. Сталин вернулся к ней, получив возможность осуществить довоенные планы. Обдуманная за годы идея получает предельно четкое и последовательное выражение в пунктах постановления «О строительстве в г. Москве многоэтажных зданий». В это же время с 1947 по 1956 год Борис Иофан последовательно разрабатывает шесть вариантов Дворца Советов с уменьшением размеров этого сооружения. В 1949 году высота Дворца была скорректирована им до 320 м, что «очевидно, было вызвано требованием усовершенствовать архитектурные качества Дворца, найти большую связь с размерами окружающих зданий, площадями и магистралями» [60] Эйгель. И.Ю. Борис Иофан. С. 116–117.

.

Интервал:

Закладка:

![Сергей Беляков - Парижские мальчики в сталинской Москве [litres]](/books/1142883/sergej-belyakov-parizhskie-malchiki-v-stalinskoj-mos.webp)