Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений

- Название:Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Новое издательство»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-173-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ситар - Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений краткое содержание

Архитектура внешнего мира. Искусство проектирования и становление европейских физических представлений - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Осуществить такого рода «онтологический захват» мира как целого (нелегитимный с точки зрения кантовской системы, но в значительной мере подготовленный сначала рационализмом Декарта, а затем диалектикой Гегеля) Марксу позволяет трактовка чувственного восприятия как деятельности [93] , которая неизбежно подразумевает упразднение когнитивного различия между объектом и процессом. Иными словами, в XIX веке выясняется, что мир в целом может быть объектом воздействия, но для этого он должен быть именно таким миром, который внутри себя уже не расчленен (непреодолимо) на независимые объекты, а схватывается совокупно, как единый процесс становления. Но что же может служить опорой для предложенной Марксом преобразовательной деятельности в мире, освобожденном от прежней фрагментарности? В качестве таких опор выступают новые эволюционные концепции из репертуара естественной и политической истории, главным содержательным наполнением которых становятся те самые кодифицированные (опредмеченные в знаках и числах) статические представления процессов, с которых началась реформа естественных наук. В марксистской политэкономии по аналогии с ньютоновскими законами механики возникают, к примеру, «всеобщий закон капиталистического накопления» и универсальные формулы товаро-денежного оборота; в философии – «законы диалектического материализма», и т. п. Сам термин «закон» выражает при этом лишь одну сторону этих представлений, поскольку по существу речь идет о когнитивном структурировании процессов , то есть о «втискивании» их в устойчивые интеллигибельные контуры, как это происходит при проектировании линий поточного производства товаров. Каждое из подобных представлений, начиная с «законов природы», можно трактовать как локальное компромиссное разрешение фундаментального противоречия между незыблемостью закона и неуловимостью действующей силы, о котором шла речь в предыдущей главе. В известной степени этот тип представлений является историческим отзвуком аристотелевских концептов «энтелехии» и «энергии», но только в новоевропейской редакции они оказываются полностью «очищенными» от исходного метафизического содержания. Изгнание как интуитивно-наглядного (кантовская архитектоника), так и сверхчувственно-созерцательного (аристотелевская метафизика) компонентов из этих статических «сверток» мировых процессов превращает их в чисто знаковые феномены, то есть в нечто, всецело принадлежащее полю коммуникации и предназначенное исключительно для организационной координации практической деятельности; идеал познания как созерцательного восхождения к трансцендентному началу (или же гегелевского познания как самопознания Духа) после Маркса начинает восприниматься уже как наивный или даже реакционный пережиток [94]. На этом этапе в культуре окончательно устанавливается императив ускоренного преобразовательного действия и господство информации , которую Жан Бодрийяр через полтора столетия – из ситуации эпистемологического кризиса ХХ века – определит как источник разрушения и исчезновения смысла . Однако, даже будучи замкнутой в сфере эстетически нейтральной «знаковости», совокупность математизированных представлений мировых процессов продолжает притягиваться к пределу, за которым «мир как деятельность» вновь превращается в кантовскую «трансцендентальную идею», – и происходит это в силу неумолимой логики постоянного увеличения масштаба обобщений, которыми оперируют естественные науки.

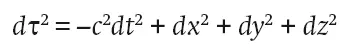

В 1905 году Эйнштейн публикует «Специальную теорию относительности», которая знаменует собой «выход» естественных наук за рамки ньютоновских абстракций абсолютного пространства и абсолютного времени. По поводу этой теории, а также развивающей ее положения «Общей теории относительности» в мире естественных наук до сих пор продолжаются споры, однако, как показывают результаты статистических опросов, к настоящему моменту ее положения приняты большинством членов сообщества естествоиспытателей – по крайней мере, за неимением более убедительной и удобной теории, объединяющей традиционную механику с электродинамикой. Для нас важны прежде всего культурно-философские импликации теории Эйнштейна, поэтому здесь мы ограничимся очерком главных особенностей ее концептуального аппарата, которые достаточно широко известны, и оставим в стороне ее математическое и экспериментальное обоснование [95].

Переход от ньютоновских понятий абсолютного пространства и абсолютного времени к четырехмерному континууму пространства – времени в теории Эйнштейна реализуется на двух уровнях. Во-первых, в качестве единичных элементов, с которыми эта теория работает и связи между которыми она выстраивает, выступают уже не тела и их движения, а элементарные события или результаты измерений (скажем, присутствие тела а в точке х в момент t ) – в этом смысле эйнштейновская физика не является ни сугубо материалистической, ни сугубо идеалистической, но лучше всего характеризуется именно эпитетом информационная . Во-вторых, само различие между пространством как многообразием одновременно существующих мест и временем как многообразием последовательных состояний или моментов становится в рамках этой теории условным и локальным. Главная задача, которую она решает, состоит в координации между собой данных, полученных в различных инерционных системах отсчета, таким образом, чтобы: а) данные измерений из одной системы можно было перевести в данные, полученные в другой, с помощью одного универсального алгоритма (этот алгоритм получил название «преобразования Лоренца»); и б) соблюдался постулат о постоянстве скорости света при измерении ее в любой инерциальной системе отсчета. Логический прием, с помощью которого решается эта задача, заключается в том, что:

а) каждой конкретной системе отсчета ставится в соответствие ее собственное «локальное» классическое пространство и время;

б) эти локальные пространства и времена получают возможность «искривляться» (сжиматься или расширяться) по сравнению с другими пространствами и временами по мере изменения относительной скорости движения данной системы отсчета, то есть скорости одного наблюдателя-измерителя в сравнении со скоростью другого. В определенных случаях взаимные искажения между парами локальных пространств и времен приводят к тому, что события, которые в одной из систем отсчета являются последовательными , в другой оказываются одновременными – и наоборот.

Ил. 6

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: