Владимир Сарабьянов - История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря

- Название:История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-244-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сарабьянов - История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря краткое содержание

Книга по истории памятников Ферапонтова монастыря рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся древнерусской историей и культурой.

История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Расходная книга Ферапонтовской церкви указывает, что живописные работы в указанных церквах проводил Белозерский купец Александр Акинин, получивший за период с декабря 1861 по август 1863 г. 427 рублей [184] ГАВО, ф. 1173, № 118, л. 36 об., 37, 41, 42.

. К сожалению, остальные указания расходной книги слишком расплывчаты, на них невозможно опираться при построении выводов, однако вполне возможно, что вместе с иконами в Никольском приделе оказались поновленными и фрески. Отметим, что здесь, из-за постоянно стекающей воды с кровли церкви Преп. Мартиниана на стену апсиды, фрески довольно сильно пострадали, особенно в южной части дьяконника, и это могло послужить причиной их частичного поновления. Если принять эту гипотезу, то становится понятным, почему именно в Никольском приделе отмечалось столь активное произрастание водорослей и плесени, для которых связующее клеевой прописи вместе с повышенной влажностью в приделе оказались отличной питательной средой [185] Окончательно плесень и водоросли со стен Никольского придела были удалены в 1959 г., но и сейчас на оставленных реставраторами контрольных участках видны следы, похожие на остатки клеевой прописи. См.: Архив Вологодской СНРПМ, К-В-Ф, инв. № 902: Отчет о реставрации фресок Никольского придела собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, 1959 г.

.

В 1892 г. фрески собора вновь оказались под угрозой поновления. Благочинный III округа Кирилловского уезда, в который входило Ферапонтово, заботясь о благолепии храма, послал в Новгородскую Консисторию рапорт, в котором испрашивал денег на возобновление настенной живописи собора Рождества Богородицы. К счастью, средств не нашлось и в Консистории, которая на эту просьбу ответила предписанием «причту Ферапонтовской церкви озаботиться приведением в должный вид настенной живописи в храме Рождества Пресвятые Богородицы, изыскав потребные для сего средства сбором с прихода и обращением к известным благотворителям» [186] ОПИ КБИАХМЗ, № 194: Дела по благочинию, 1892 г., л. 53–53 об.

. Но начавшаяся вскоре кампания по восстановлению монастыря и участие в ней Археологической комиссии исключили возможность бесконтрольных ремонтов собора и ремесленных поновлений живописи.

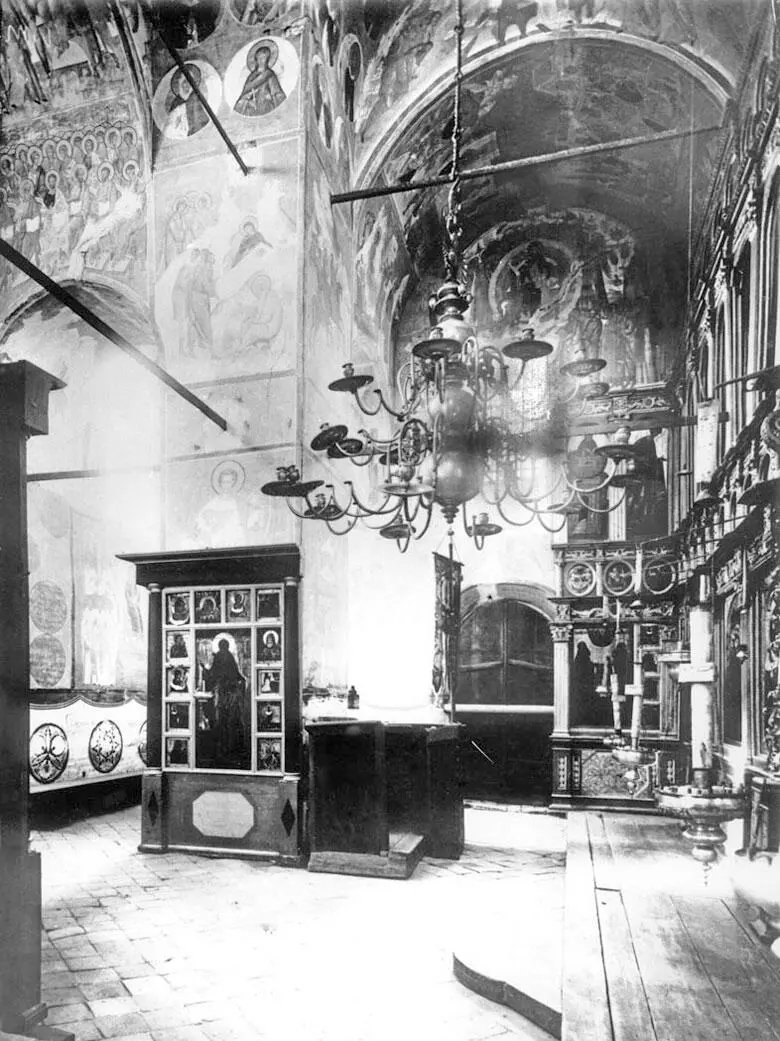

Состояние собора Рождества Богородицы и его фресок, с того момента, как на них обратил внимание общественности И. И. Бриллиантов, не переставало вызывать опасения в среде знатоков и любителей древнерусского искусства. Посетивший в 1902 г. Ферапонтово граф П. С. Шереметев отмечал, что в соборе царит полное запустение, «стены покрыты инеем» [187] Шереметев П. С. Зимняя поездка в Кирилло-Белозерский край. СПб., 1902. С. 41.

. Очевидно, к этому времени богослужения в храме уже не совершались.

П. П. Покрышкин, обследовавший монастырь в 1904 г., в заключении о его состоянии говорил, что здания обители, и в первую очередь собор Рождества Богородицы, «сохранил так много остатков древней конструкции и древней архитектурной декорации, что представляется возможным восстановление их в первоначальном виде». Там же он обращал внимание на продолжающееся разрушение цокольных частей здания и настаивал на необходимости проведения скорейшего ремонта [188] РГИА, ф. 799, оп. 25, № 1423: Дело о командировании архитектора-археолога П. П. Покрышкина в Ферапонтов монастырь, 1904–1914 гг., л. 7.

.

Интерьер собора Рождества Богородицы. Вид на север. Фотография И. А. Александрова. 1907

Интерьер собора Рождества Богородицы. Вид на восток. Фотография И. А. Александрова. 1907

Игумения Таисия, со своей стороны, пыталась обратить внимание епархиального начальства на бедственное положение собора. В своем рапорте она говорила, что «в храме совершать богослужения… невозможно: с внутренней стороны в куполе видны большие трещины, хотя, может быть, и не опасные для него, т. е. не угрожающие ему падением, но тем не менее требующие исправления», а кирпичный пол, лежащий на деревянном настиле, провалился [189] РГАДА, ф. 1441, оп. 3, № 2484, л. 13 об., 14.

.

Опубликованные в 1908 г. результаты обмеров, проведенных П. П. Покрышкиным и К. К. Романовым в 1905 г., вызвали еще большие опасения за судьбу Бого родице-Рождественского собора, оказавшегося в аварийном состоянии. Сильнее всего пострадали цоколи и фундамент здания, где кирпич перепрел и активно осыпался. Особенно бедственное положение было отмечено в северовосточной части собора, где кладка выкрошилась на треть толщины стены. Причину столь активного разрушения фундамента исследователи видели в подземном ключе, вода которого, подойдя к стене, подмыла и разрыхлила её. В результате ослабления фундамента и осадки собора в кладке образовались многочисленные трещины. «Собор треснул в двух взаимно перпендикулярных направлениях – по главным осям, минуя лишь барабан купола». Самая глубокая трещина, местами достигавшая шириной 8 см, начиналась в фундаменте северной стены, шла через северный портал, всю северную стену, затем свод и северную подпружную арку и, обходя барабан, через южный свод спускалась к южному порталу. Другая продольная трещина, начинаясь от западных дверей собора, поднималась через западное окно к подпружным аркам и резала среднюю апсиду по окнам. Кроме того, все арки собора дали трещины в замках, а боковые апсиды треснули по окнам [190] Покрышкин П. П., Романов К. К. Древние здания в Ферапонтовом монастыре Новгородской губернии. С. 119–120.

.

Из всех зданий обители собор Рождества Богородицы оказался в наиболее бедственном положении, поэтому неудивительно, что реставрация, проводимая под контролем Комитета по восстановлению Ферапонтова монастыря, началась в 1912 г. с укрепления фундамента собора, а также прилегающих к нему построек, составлявших с ним единый комплекс. Работы проводились согласно проекту, утвержденному Археологической комиссией [191] Известия имп. Археологической комиссии (Вопросы реставрации. Вып. 12). СПб., 1913. Вып. 50. С. 44.

, и к концу 1913 г. все фундаменты были укреплены. Кроме того, внутри собора был удален сгнивший деревянный пол, и начато устройство бетонного: к железным балкам, заменившим деревянные, крепилась металлическая арматура, но «за неимением цемента и средств пол был оставлен недоделанным» [192] РГАДА, ф. 1441, оп. 3, № 2569: Отчет о состоянии Богородице-Рождественского Ферапонтова монастыря, 1913 г., л. 14.

.

Поступившие в следующем году в фонд реставрации Ферапонтова монастыря средства позволили проводить ремонтные работы в более широких масштабах. В начале 1914 г. Комитет по восстановлению Ферапонтова монастыря разработал план работ на текущий год, который был передан в Археологическую комиссию на утверждение [193] РГИА, ф. 1107, оп. 1, № 47, л. 30–31 об.

. В него входило: «Окончить бетонирование черного пола, сделать кирпичный пол, существующую крышу снять, восстановить закомары, кровлю сделать из красной меди, главу сделать шлемовидную, остатки барабана над приделом св. Николая дополнить и перекрыть главкой слабо-луковичной формы, обе главы перекрыть желтой медью, апсиды покрыть конусовидными крышами из красной меди, окно в западной стене заложить, восстановить на западной стене пояс орнамента, разрушенный при пробитии окна, остальные окна восстановить в прежней форме, трещины в стенах расчистить и заделать» [194] Известия имп. Археологической комиссии (Вопросы реставрации. Вып. 14). СПб., 1914. Вып. 55. С. 85.

.

Интервал:

Закладка: