Владимир Сарабьянов - История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря

- Название:История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-244-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Сарабьянов - История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря краткое содержание

Книга по истории памятников Ферапонтова монастыря рассчитана как на специалистов, так и на широкий круг читателей, интересующихся древнерусской историей и культурой.

История архитектурных и художественных памятников Ферапонтова монастыря - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

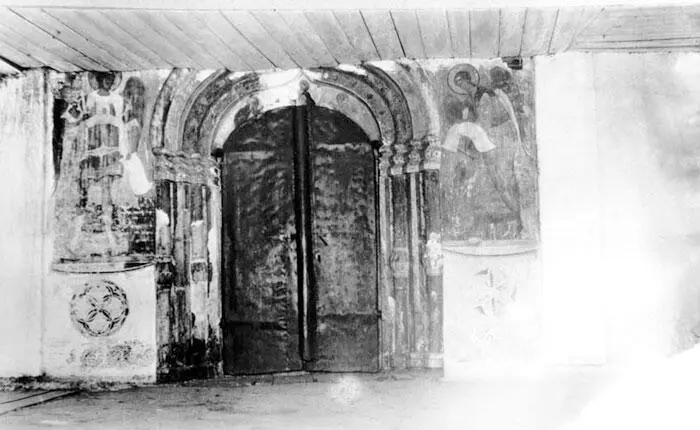

Портал собора Рождества Богородицы. Фотография начала ХХ века

При обсуждении этого плана выступил Г. И. Котов, который решительно высказался за сохранение четырехскатного покрытия, справедливо отмечая, что «самое важное в церкви – её роспись» и нельзя делать ничего, что в дальнейшем могло бы ей повредить, а позакомарное покрытие в ближайшем будущем может привести к протечке кровли. К его мнению присоединились М. Т. Преображенский, В. В. Суслов и Е. А. Сабанеев. Кроме того, по общему мнению, для полной реставрации здания, проект которой был выполнен К. К. Романовым и А. Г. Вальтером, «не было найдено достаточных данных» [195] Там же. С. 86–87.

. В принятом с учетом высказанных замечаний решении, о котором сообщалось князю А. В. Оболенскому, говорилось: «…Признано нежелательным покрытие собора Рождества Пресвятой Богородицы по закомарам, в виду технической трудности такого ремонта. Соборная глава должна остаться в существующем виде. Окна в соборе… не признано возможным изменять… К исполнению же прочих предложенных Комитетом работ со стороны Комиссии препятствий не встречается…» [196] РГИА, ф. 1107, оп. 1, № 47, л. 29–29 об.

. Иными словами, Комитету предлагалось ограничиться противоаварийными ремонтными работами, которые обеспечили бы сохранность храма и фресок, и не стремиться к воссозданию его первоначального облика. Надо согласиться, что такое осторожное решение, особенно в отношении сохранения четырехскатной крыши, оказалось весьма дальновидным.

Реставрационные работы, благодаря энергичному руководству А. Г. Вальтера, сразу пошли очень быстрыми темпами. Уже в июне было завершено укрепление фундамента, о чем В. Т. Георгиевский, посетивший Ферапонтово, с удовлетворением сообщал И. С. Остроухову [197] ОР ГТГ, ф. 10, № 2479, л. 2 об.

. За сезон 1914 г. А. Г. Вальтер успел полностью сделать кирпичный пол, восстановить орнамент, опоясывающий собор, вычинить участки разрушенной кладки, местами восстановить наружную облицовку стен, а также расшить и зачинить наружные трещины. Кроме того, вокруг собора, там, где это требовалось, был понижен уровень земли. Оставалось лишь укрепить четырехскатную крышу, но, несмотря на категорическое решение Археологической комиссии, Комитет продолжал настаивать на позакомарном покрытии собора. На очередном заседании в марте 1915 г. его члены постановили «по вопросу о покрытии собора по закомарам вновь войти с ходатайством в Императорскую Археологическую комиссию, представив технические соображения о возможности такого покрытия». Предполагалось также изменить форму главы собора [198] РГИА, ф. 1107, оп. 1, № 47, л. 78–79 об.

. По всей видимости, доводы членов Комитета оказались убедительными, так как на заседании 2 апреля 1915 г. Археологическая комиссия утвердила с небольшими поправками чертежи и проекты позакомарного покрытия и восстановления луковичной главы [199] Там же, л. 77.

, и летом 1915 г. А. Г. Вальтер приступил к исполнению своего проекта. Крыша собора была приподнята и закреплена на подпорках, что дало возможность не только проводить работы, но и исследовать своды собора, полусбитые закомары и остатки малой главы [200] Романов К. К. Антиминсы XV–XVII вв. собора Рождества Богородицы в Ферапонтове-Белозерском монастыре. С. 23.

.

За сезон 1915 г. А. Г. Вальтер восстановил первоначальную форму окон в барабане, а также начал вычинку закомар. На очереди стояли работы по проливке трещин в сводах и их укреплению, после чего должно было приступить к покрытию собора по закомарам. Но для этого необходимо было укрепить штукатурное основание фресок, расположенных в первую очередь на сводах, а с их реставрацией возникали задержки. 3 июля А. Г. Вальтер писал А. В. Оболенскому: «Для меня очень важно скорое исполнение работ по заделке трещин на фресках сводов, потому что до заделки этих трещин я не могу пролить раствором своды сверху и не могу готовить покрытие по кокошникам» [201] РГИА, ф. 1107, оп. 1, № 47, л. 6–7 об.

.

Еще в 1904 г. П. П. Покрышкин поднял вопрос о реставрации фресок [202] РГИА, ф. 799, оп. 25, № 1423, л. 6–10 об.

, но она не могла начаться, пока само здание собора находилось в аварийном состоянии. Теперь, когда реставрация архитектуры была близка к завершению, необходимость консервации фресок, и в первую очередь их штукатурной основы, стала очевидной. Для реставрации грунта фресок Комитет решил пригласить Н. Я. Епанечникова [203] Архив РАИМК, ф. 29, № 969: Письма А. Г. Вальтера К. К. Романову, л. 5 об.

– реставратора-подрядчика, уже известного своими работами в Успенском соборе Московского Кремля, храме Христа Спасителя и церкви Спаса-Нередицы. Он посетил Ферапонтов монастырь в конце июня 1915 г., «осматривал трещины и обещал немедленно по приезде в Москву прислать свои цены» [204] РГИА, ф. 1107, оп. 1, № 47, л. 6–7 об.

. И действительно, уже 6 июля А. Г. Вальтер получил смету на работы и пространную «пояснительную записку», которые вскоре переслал А. В. Оболенскому на утверждение, сообщая в пояснительном письме, что цены Н. Я. Епанечникова на этот раз несколько дороже тех, по которым он работал в Успенском соборе [205] Там же, л. 5–5 об.

. А. В. Оболенский, извещая Н. Я. Епанечникова о своем согласии, просил вместе с тем немного сбавить цены, на что тот ответил отказом, ссылаясь на трудности военного времени. Уже 15 июля он отправил в Ферапонтово свою бригаду, а на следующий день выехал сам [206] Там же, л. 21.

.

Работы по укреплению грунта фресок и заделке трещин начались в середине июля 1915 г. В бригаду Н. Я. Епанечникова входило не более 4–5 человек, а сам он бывал лишь наездами. Н. Я. Епанечников планировал завершить заделку трещин на сводах и в барабане в конце августа 1915 г. [207] Там же, л. 62–63 об.

, но реальная дата завершения работ на сводах, и вообще в соборе, неизвестна. Надо думать, что его бригада пробыла в Ферапонтове до глубокой осени, т. к. помимо сводов те же работы предполагалось провести на значительной части стен собора и в алтаре. Сам Н. Я. Епанечников не говорит в смете об объеме работ, но А. Г. Вальтер ещё до приезда реставраторов промерил трещины, нуждавшиеся в заделке. Согласно его подсчетам, оказалось «на вертикальных стенах… около 75 погон. сажень» (около 160 м) и «по аркам и по сводам около 70 погон. сажень» (около 150 м). В укреплении, по его мнению, нуждалась незначительная часть штукатурки [208] Там же. л. 5 об.

. По всей видимости, к концу 1915 г. Н. Я. Епанечников завершил большую часть работ, т. к. в смету М. О. и Г. О. Чириковых, составленную уже в марте 1916 г., вошел, в частности, пункт по удалению брызг раствора, оставшихся после укрепления грунта и заделки трещин [209] Там же, л. 64–65 об.

.

Интервал:

Закладка: