Анна Шукурова - Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства

- Название:Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-126-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анна Шукурова - Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства краткое содержание

Архитектурные модели. Очерки истории и мастерства - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

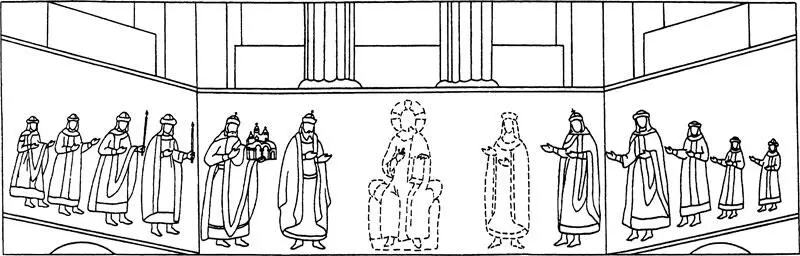

Среди памятников искусства Древней Руси известны с тем же распространенным иконографическим мотивом. Одним из этих памятников были утраченные ныне росписи новгородской церкви Спаса на Нередице, где в цокольном регистре южной стены западного трансепта в аркосолии помещалась ктиторская фреска (1199 или несколько позднее). На ней князь Ярослав Владимирович в великолепном одеянии, подчеркивающем его княжеское достоинство, подносил изображение храма Христу, сидящему на троне [61]. Другой памятник – частично сохранившаяся ктиторская фреска киевского Софийского собора, первоначально занимавшая часть южной, северной и западной стен центрального нефа (XI в.). Согласно реконструкции В. Н. Лазарева и уточнениям, внесенным в нее С. А. Высоцким, фреска эта представляла собой многофигурную композицию, организованную по принципу строгой симметрии. В ее центре вероятнее всего был написан Христос, а по сторонам – мужские (слева) и женские (справа) фигуры, выстроившиеся друг за другом в иерархическом порядке. Их расположение соответственно главенству и старшинству, равномерный ритм направленного к центру движения вызывают ассоциации с торжественным шествием. В. Н. Лазарев писал о процессии «торжественно-ритуального характера», и верно, что это ритмическое движение напоминает некую процессию с несением обрядовых предметов, таких, как свечи в руках двух сохранившихся фигур.

Предполагается, что софийская фреска включала от одиннадцати до пятнадцати фигур. По мнению С. А. Высоцкого, ближайшими к центру, по правую и левую сторону от Христа, могли быть изображены два ангела, а за ними – еще не канонизированные, но уже почитавшиеся равноапостольными князь Владимир (слева от зрителя, но справа от Христа) и княгиня Ольга (справа). У левого края этой центральной части композиции помещена фигура Ярослава Мудрого, строителя собора. За ней вдоль южной и вдоль северной стен располагаются фигуры членов княжеской семьи. Князь-ктитор изображен с моделью Софийского собора, которую он жестом подношения обращает в сторону Христа (если там действительно был изображен Христос, а не Богоматерь, как в Софии Константинопольской) [62].

В свое время О. Демус усмотрел сходство между двухфигурными несимметричными ктиторскими композициями соборе Санта-Мария-Нуова в Монреале и в церкви Спаса на Нередице, предположив, что они восходят к некоему утраченному образцу столичного византийского искусства [63]. Если же с этой точки зрения рассматривать фреску с групповым портретом семьи Ярослава Мудрого в Софии Киевской, то можно легко убедиться в том, что она через какие-то несохранившиеся промежуточные образцы, восходит к композициям древнейшего типа, включающим ктитора с его атрибутом. На композиции этого типа следует прежде всего обратить внимание, поскольку они способны пролить определенный свет на происхождение интересующего нас иконографического мотива и на природу еще более интересного для нас атрибута.

Итак, впервые изображение архитектурофорного ктитора отмечается в VI в. в составе монументальных мозаичных циклов. Уже в это время его можно обнаружить в таких центрах христианского мира, как Рим, Равенна, Палестина и Истрия. В первозданном виде его сохранили мозаики церквей Сан-Витале в Равенне, Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура в Риме и базилики Евфрасиана в Порече. Реставрирована, но не утратила первоначальную иконографию композиция римской базилики Косьмы и Дамиана. Достаточно подробно описаны сюжеты не дошедших до нас мозаик в церквах Св. Сергия в Газе и Санта-Мария-Маджоре в Равенне.

Ктиторская фреска в Софии Киевской. ХI в. Реконструкция С. А. Высоцкого

Во всех этих памятниках раннехристианского искусства фигура ктитора входит составной частью в многофигурную композицию, напоминающую либо торжественную процессию, либо сцену аудиенции. Центральное положение в композиции занимают изображения Христа или Богоматери; по сторонам располагаются парами в зеркальном отражении другие персонажи. Среди них ктитору отводится место на периферии, после представителей Небесного царства, последовательность расположения которых как в левой, так и в правой части композиции также подчиняется иерархическому порядку. В равеннской церкви Санта-Мария-Маджоре среди святых, обступающих с двух сторон трон Богоматери, присутствовал епископ Экклесий, держащий изображение храма, который он построил. В Сан-Витале тот же епископ Экклесий следует за ангелом, представляющим его Христу, напротив него – Св. Виталий, стоящий позади другого ангела. В базилике Косьмы и Дамиана мозаика включает на одну пару фигур больше: папа Феликс IV с ктиторским атрибутом изображен крайним слева (от зрителя), после апостола Павла и св. Дамиана, справа ему соответствует фигура Св. Феодора с венцом мученика, предводительствуемого Св. Косьмой и апостолом Петром.

Столько же персонажей составляют композицию в Сан-Лоренцо-фуори-ле-мура, где папа Пелагий II, осуществивший реконструкцию храма, представлен последним на левом фланге, широким шагом устремляясь вперед за св. Лаврентием и апостолом Павлом. По аналогичной схеме с ктитором, замыкающим иерархический ряд, была организована и несохранившаяся композиция в церкви Св. Сергия в Газе. Как явствует из описания Хорикия Газского (536), эту палестинскую церковь украшала прекрасная мозаика Богоматери с Младенцем, восседающей на троне, а по сторонам трона располагались «благочестивые группы». Крайним слева был изображен василевс Стефан, правитель Газы, несущий модель церкви. Местный епископ жестом представлял василевса Богоматери.

Однако в базилике Евфрасиана композиционная схема, общая для мозаик Равенны, Рима и Газы, получает несколько иное развитие, распространяясь в сторону позади ктитора. Здесь так же, как и в предыдущих случаях, строителю базилики епископу Евфрасию предшествуют сакральные персонажи, ангел и патрон Истрии, св. Мавр, но за ним выступают два представителя церковной общины, архидиакон Клавдий и его малолетний сын со свечой в руках. Эту истрийскую мозаику хочется особо отметить, потому что она очевидным образом предвосхищает «семейный» извод композиций такого типа в Софии Киевской [64].

Впрочем, в данном случае речь не об этом. Сейчас важно отметить то обстоятельство, что композиции типа шествия или аудиенции с подношением миниатюрного храма появляются вполне сформировавшимися и почти одновременно в разных и отдаленных друг от друга центрах христианского мира. А это наводит на мысль о какой-то предыстории их появления и заставляет обратиться к поиску источников этой иконографии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/1076325/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres.webp)