Сергей Малайкин - Одним словом

- Название:Одним словом

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Манн, Иванов и Фербер

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:9785001009054

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Малайкин - Одним словом краткое содержание

Одним словом - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Представим, что ваш речевой аппарат работает безупречно, но вы почему-то забыли язык. Припомните два важнейших события своей жизни: одно радостное, другое печальное. Коротко расскажите об этих событиях не словами, а звуками. Постарайтесь уложиться в объем одного твита на каждое событие (не более 140 звуков). Запишите оба «рассказа» на диктофон, а затем перенесите на бумагу.

Сравните две записи. Есть ли разница в звуковой палитре, которую вы использовали в первом и втором случаях?

Ответ

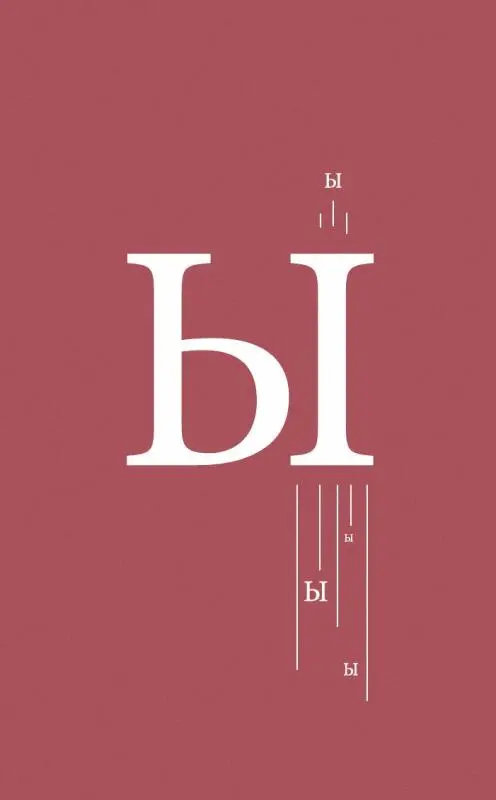

Слово двадцать восьмое. Собственное значение звуков

Любое слово имеет значение — информирует нас на рациональном уровне. Благозвучное или нет, оно представляет собой набор звуков. Давайте сделаем осторожное допущение: звуки действительно несут «эмоциональный код», сообщая нам что-то, не интерпретируемое рассудком.

Допустим, услышав слово, мы получаем сразу два сообщения, одно из которых явное, а второе скрытое. Сонаправлены ли они? Кажется, наибольшей убедительностью обладают слова, в которых оба сообщения поддерживают и дополняют друг друга.

Известно, что наибольшее воздействие на аудиторию оказывает тот оратор, чьи жесты и мимика поддерживают смысл произносимой речи. Сухая и нейтральная «академическая» подача такого же материала пробудит в слушателях гораздо меньший интерес, а неуверенные или противоречивые жесты выступающего вызовут недоверие к информации, несмотря на самые правильные слова.

Если гипотеза об «эмоциональном коде» верна, то тему благозвучия следует трактовать так: звуковая форма слова в идеале соответствует его значению. Эта проблема имеет решение, только если нам удастся доказать, что отдельные звуки или простейшие созвучия несут какой-то смысл — или, выражаясь научным языком, семантически мотивированны.

О семантической мотивированности звуков размышляли античные философы. В Древней Греции господствовало два представления. Первое: идеальные имена предметов соответствуют их сущностям (которые таким образом проявляют себя в мире вещей). Например, дерево с большим стволом называется «платаном» не случайно, а потому, что посредством такого набора звуков наилучшим образом реализует себя сущность платана. В мире людей некоторые особо чувствительные индивидуумы (например, поэты или музыканты) могут услышать и воспроизвести нужный звуковой набор, чтобы затем передать его остальным. Как иначе можно объяснить, что незнакомые друг с другом люди в разных частях страны употребляют одни и те же слова?

Согласно второму подходу, названия предметов и явлений есть результат договоренности между людьми и по сути своей случайны. Если все жители Афин условятся с завтрашнего дня называть платан дубом или орешником, то так тому и быть.

Надо сказать, этот подход подтверждает практика переименований. Что стало с сущностью Ленинграда, когда он был переименован в Санкт-Петербург? С точки зрения первой доктрины, это не совсем понятно. Хотя можно предположить, что сначала изменяется сущность, а вслед за этим люди в материальном мире испытывают потребность в смене имени.

Будучи сторонником научных методов познания мира, оставляю мистические аспекты за рамками этой книги. То, что отдельные звуки само по себе что-то значат, выясняется путем простейших опросов. Единственное условие — чтобы говорить об устойчивой закономерности, проводить их нужно в не пересекающихся между собой репрезентативных группах.

Вот один из таких опытов. Респонденту сообщается о том, что есть три друга, которых зовут Пим, Пам и Пум. Затем предлагается ответить, кто из них, по мнению респондента, самый сильный? Самый легкий? Самый умный, веселый, старый… и так далее.

На своих семинарах я рисую три фигуры: маленькую, среднюю и огромную. Затем говорю, что их зовут Пим, Пам и Пум, и прошу аудиторию раздать им эти имена «по справедливости». Большинство всегда голосует за то, чтобы Пимом назвать маленькую фигурку, Пумом — большую, а средняя фигура становится Памом. В распределении ответов видны закономерности, свидетельствующие как минимум об универсальном значении определенных звуков.

Вопросами семантической мотивированности звуков занимался советский и российский ученый Александр Журавлев, заложивший в 80-х годах прошлого века основы фоносемантики. Отсылаю заинтересованного читателя к его книге «Звук и смысл» [17], написанной, кстати, очень простым языком. Методика его исследований основывалась на теории семантического дифференциала американского ученого Чарльза Осгуда, которую тот опубликовал в 1952 году.

Не вдаваясь в подробности, скажу главное: Журавлев не просто весьма доказательно развил тезис о семантической мотивированности звуков, не только развернуто описал свой исследовательский метод, но и предложил готовый инструмент для вскрытия «эмоционального кода» любого слова в поле из 25 параметров, представляющих собой бинарные оппозиции типа большой — маленький, быстрый — медленный, храбрый — трусливый и так далее.

В интернете легко найти и другие изыскания по этой теме, порой весьма остроумные. Вот, например, как на одном из ресурсов [18]излагается методика обнаружения смысла звука [ш] (цитирую с сокращениями):

Чтобы установить значение звука, необходимо сделать три шага:

• выписать простые слова, содержащие этот звук;

• объединить в логические группы слова, имеющие нечто общее;

• выявить общность.

Рассмотрим звук [ш]. Выписываем простые слова, содержащие этот звук: штаны, шатер, шаман, шайка, шторм, штиль, шарф, штопор, шаль, шалаш, штраф, шапка, шаровары, ширма, ширинка.

Объединяем слова в логические группы:

шапка, шарф, шаль, штаны, шаровары — одежда;

шалаш, шатер — временное убежище;

шторм, штиль — состояние поверхности моря;

штраф, шаман, шайка, штопор, ширма, ширинка — без группы.

Выявляем общее:

одежда — граница между телом и внешней средой;

временное убежище — граница между телом и внешней средой;

шторм и штиль — состояние границы между средами.

Проверяем очевидный вывод (граница) на словах, не попавших в логические группы:

штраф — превышение границ дозволенного;

штопор — разрушение (топор) границы.

Вывод: значение звука [ш] — граница.

Матери успокаивают грудных детей звуком «ш-ш-ш»… У грудничков всех национальностей реакция одинаковая. Это говорит о том, что реакция на этот звук зашита в мозг на уровне рефлекса. Реакции подобного типа хранятся в лимбической системе. Их немного: бегство, замирание, нападение (отражение). Груднички демонстрируют реакцию замирания.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Марк Лоуренс - Убить одним словом [litres]](/books/1062134/mark-lourens-ubit-odnim-slovom-litres.webp)