Герберт Норман - Становление капиталистической Японии

- Название:Становление капиталистической Японии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Герберт Норман - Становление капиталистической Японии краткое содержание

Социально-экономический строй Страны Восходящего Солнца ещё в середине XIX века представлял собой классический тип феодальных отношений. Условным рубежом, отделяющим Японию феодальную от Японии капиталистической, является незавершённая буржуазная революция 1867–1868 годов, в результате которой была свергнута власть ставленника сёгунов правителя Токугава и и восстановлены легитимные права японского монарха. Годы правления взошедшего на трон императора Муцухито в японской историографии получили название «эры Мэйдзи». Исследованию характерных особенностей этого периода японской истории и посвящена предлагаемая книга крупного канадского японоведа и дипломата Герберта Нормана (1909–1957) «Становление капиталистической Японии» (оригинальное название — Japan’s Emergence as a Modern State).

Автором привлечён очень большой фактический материал, взятый главным образом из японских источников, который помогает раскрыть основное содержание событий 1867–1868 годов и характер сделки между японской буржуазией и феодальными элементами, предопределившей на длительный период особенности развития японского капитализма. Норман обстоятельно анализирует исторические предпосылки реставрации Мэйдзи, ранний период индустриализации, аграрную реформу и её социальные последствия, формирование партийной системы. Без ясного представления о том, как формировался новый экономический уклад, невозможно понять многих специфических особенностей современной Японии, её политической и экономической жизни.

Становление капиталистической Японии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11

11 Эти подробные данные о внешних займах заимствованы из статьи: Y. Sakatani, Introduction of Foreign Capital, «The Far East» (английское издание журнала «Кокумин-но томо»), vol. II, № 9, September, 1897, p. 399. Другой автор приводит эти цифры в иенах, а именно: первый заем 4880 тыс. иен, второй заем 11 712 тыс. иен (Kinosita Yetaro, The Past and Present of Japanese Gommerce, New York, 1902, p. 119).

12

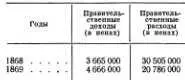

12 Некоторое представление о финансовом положении правительства в первые годы реставрации могут дать следующие цифры:

Дефицит покрывался главным образом за счет гоёкин (принудительных займов) крупных купцов (F. F. Evrard, Coup d'Oeil sur le Situation Financiere du Japon, «The Far East», Tokyo, September, 1897, vol. II, № 20, p. 406).

Более полная таблица, показывающая «чрезвычайные» доходы, такие, как принудительные займы и банкноты дадзёкан, относящиеся к периоду 1868–1871 гг., приводится в книге Хондзё (Ноnjо, ор. cit., р. 333).

13

13 Baron Oura Kanetak е, The Police of Japan, «Fifty Years of New Japan», vol. I, pp. 281–282. «Вскоре после реставрации страна была ввергнута в водоворот беспорядков… В различных местах вспыхивали восстания; кровопролития и грабежи держали население в состоянии постоянного опасения и тревоги. Создание полицейских сил являлось самой актуальной задачей в то время. Понимая это, правительство в первом же году Мэйдзи 1868 г.) создало такие силы под названием «ситю торисимари», или городской полиции, в г. Эдо (Токио); лица, которые исполняли полицейские функции при старом правительстве, были призваны выполнять эту же работу и при новом правительстве. Однако эти силы были вскоре распущены и для несения службы в городской полиции были набраны солдаты из различных кланов. В следующем году 1869 г.) эти солдаты были организованы в бригаду фухэй, или «городскую охрану», находившуюся под контролем губернатора префектуры Токио. В 1871 г. произошло дальнейшее изменение: «городская охрана» была распущена, а для несения службы по охране горожан было набрано 3 тыс. расоцу (патрулей). Таким образом в нашей стране впервые стала формироваться полиция».

14

14 Цутияи Окадзаки, Нихон сихонсюги хаттацу-си гайсэцу (История развития японского капитализма), Токио, стр. 145. Контракт на постройку этого судостроительного завода был заключен в 1865 г. с талантливым специалистом и управляющим Верни (Verny), работавшим под руководством французского полномочного министра Леона Роша. Строительство этого завода должно было продолжаться в течение четырех лет и оценивалось в 2 400 тыс. пиастров (иен?); на нем должны были работать 2 тыс. рабочих. Фактически строительство началось в 1837 г. и было закончено только в 1871 г; несмотря на революцию 1868 г., Верни добросовестно исполнял свои обязанности на службе у нового правительства, согласно условиям заключенного контракта.

15

15 Furukawa Junkichi, Mining, «Fifty Years of New. Japan», vol. I, p. 610.

16

16 Фурукава приводит фамилии наиболее известных иностранных специалистов и советников; в числе их были англичане, французы, немцы и американцы (там же, стр. 609).

Среди наиболее значительных предприятий горнодобывающей промышленности, отобранных у бакуфу или у клановых властей правительством Мэйдзи, не считая тех, которые были упомянуты выше, находились серебряные копи Икуно, конфискованные у бакуфу в 1868 г., и золотые копи Садо, конфискованные у бакуфу в 1869 г., серебряные копи Кодзака (1869 г.), угольные шахты Такасима (1872 г.), золотые копи Дайкацу и Маяма (1873 г.) и железные рудники Камаиси, отобранные у различных кланов. Угольные шахты Миикэ сначала принадлежали клану Миикэ; при новом режиме они были вначале предоставлены в пользование сидзоку (бывших самураев) в качестве средства улучшения их экономического положения, но затем были конфискованы правительством. В области промышленности, помимо заводов, упомянутых выше, следует указать на металлургический завод Ёкогама и механический завод Акабанэ, включавший плавильные заводы; эти два завода были переданы кланом Сага бакуфу и затем конфискованы правительством Мэйдзи. Прядильная фабрика Сакай, которая когда-то принадлежала клану Кагосима, была отобрана правительством в 1872 г. (Хориэ Ясудзо, Нихон сихонсюги носэйрицу, Токио, р.245–246).

Перечень одиннадцати рудников и шахт, конфискованных правительством, а также даты их продажи частным лицам приводятся Цутия и Окадзаки в цит. соч., стр. 151–152.

17

17 Мы здесь подчеркиваем обратный порядок промышленного развития, а не порядок или последовательность промышленного переворота, который в Японии начался, в лучшем случае, только с 1880 г., когда бурно развивалась текстильная промышленность.

18

18 Первая прядильная фабрика с машинным оборудованием была основана кланом Сацума в Кагосима. Симадзу Тадаёси 1840–1897), сын Хисамицу, в марте 1864 г. поручил двум ёнинам клана, Синнон Хисанага и Годай Томоацу, закупить в Европе прядильные машины. Эти машины прибыли в Японию в 1866 г., и фабрика была готова к пуску в 1867 г. Управляющим этой фабрики был англичанин, который имел шесть помощников той же национальности и двести японцев, работавших под его руководством (Цутия и Окадзаки, цит. соч., стр. 267).

19

19 J. Е. Оrсhаrd, Japan's Economic Position, New York, 1930, p. 92.

20

20 Yosio Honyden, Der Durbruch des Kapitalismus in Japan, «Weltwirtschaftliches Archiv», Jena, Band 46, Heft 1, S. 32, July, 1937. Цутия и Окадзаки утверждают, что шелкомотальная абрика Маэбаси находилась под руководством швейцарских специалистов, а фабрика Томиока в Гумма — под руководством французов (цит. соч., стр. 299–300).

21

21 Страстное желание японских лидеров догнать западную технику, в особенности в наиболее важных отраслях промышленности, выражено в следующих словах Окубо, сказанных им после посещения прядильной фабрики в Кагосима в 1869 г.: «Я поехал в Кагосима, чтобы посмотреть прядильный станок Исо; он работает удивительно плавно и точно, и никакими словами нельзя описать это. Такая огромная разница, существует между знаниями иностранцев и нашими собственными, что заставляет нас краснеть от стыда» (цитируется по Хориэ, op. cit., р. 253)

Роль иностранных экспертов в индустриализации Японии описывает Орчард (Orchard, op. cit., p. 90 et seq.).

22

22 В период, когда преобладала государственная инициатива в развитии промышленности, каждая деталь финансового, политического или технического порядка подлежала изучению и одобрению правительства. Органом такого контроля являлся недолговечный, но исключительно важный и успешно действовавший кобусё (министерство промышленности). В задачу этого органа входило: 1) создание института для технического образования; 2) поощрение развития различных отраслей промышленности посредством соответствующих наград и содействие процветанию промышленного производства; 3) контроль и управление всеми предприятиями горной промышленности; 4) строительство и ремонт всех железнодорожных и телеграфных линий, а также маяков; 5) строительство и ремонт военно-морских и торговых судов; 6) налаживание обогащения и плавки медной, железной и свинцовых руд для использования металла в различных предприятиях, а также организация машиностроительной промышленности; 7) организация сухопутных и морских обследований. См. Кобусё энкаку хококу (Докладная записка по истории министерства промышленности), «Мэйдзи дзэнки дзайсэй кэйдзай сирё сю-сэй», т. XVII, стр. 10–11.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Герберт Маркузе - Разум и революция [Гегель и становление социальной теории]](/books/1092521/gerbert-markuze-razum-i-revolyuciya-gegel-i-stanov.webp)