Владимир Васильев - Исторические и современные проблемы экономического развития республики Татарстан

- Название:Исторические и современные проблемы экономического развития республики Татарстан

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Прометей»86f6ded2-1642-11e4-a844-0025905a069a

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7042-2525-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Васильев - Исторические и современные проблемы экономического развития республики Татарстан краткое содержание

В работе рассмотрены исторические и современные проблемы экономического развития региона; обосновывается необходимость повышения экономической безопасности региона на основе развития современного, конкурентоспособного промышленного сектора; изучены реформы в системе управления промышленностью региона; представлены рекомендации по интеграции науки, образования и производства как фактора улучшения экономической безопасности региона.

Монография предназначена для руководителей предприятий и органов власти для разработки федеральных и региональных, отраслевых и комплексных целевых программ, направленных на повышение конкурентоспособности национальной и региональных экономик; преподавателей и студентов, а также для всех, кто интересуется вопросами региональной экономики.

Исторические и современные проблемы экономического развития республики Татарстан - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Интересно то, что вместе с реформами второй половины 1960-х – начала 1980-х гг., которые обусловили необходимость содержанию обучения быть более гибким, ориентированным на специализацию предприятий в регионе, отмеченный в рассматриваемом периоде промышленный кризис также оставил след в образовании. Так, продолжая начатый пример с трудовой подготовкой школьников, следует констатировать факт слабой успеваемости детей по данному предмету. Подтверждением тому служат строки из постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения, воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду» от 22 декабря 1977 г.: «В условиях всеобщего обязательного среднего образования нынешняя постановка трудового обучения, воспитания и профессиональной ориентации учащихся не отвечает возросшим требованиям общественного производства и научно-технического прогресса. Многие выпускники школ вступают в жизнь без должной трудовой подготовки» [82]. К одной из причин слабой успеваемости школьников по учебному предмету «Труд» в рассматриваемом периоде следует отнести несоответствие учебно-материальной базы технологии содержанию трудовой подготовки, отражающему специализацию промышленности в регионе. Позднее, во второй половине 1980-х гг., эту причину решали настолько, насколько требовало того состояние отдельно взятых общеобразовательных учреждений. До сих пор в некоторых школах, как памятники политехнизации школ, стоят дерево – и металлообрабатывающие станки, приобретенные в 1980-е гг. Рассматривая пример взаимообусловленности промышленности и образования, мы актуализировали вопрос их интеграции.

Интеграция наблюдается во всех сферах общественной жизни, характеризуясь тем самым как явление социальной действительности. Различные дефиниции иллюстрируют общность взглядов на понятие интеграции. Преимущественное большинство толкований подразумевают под интеграцией «процесс» – объединение и «результат» – получение целого. Учитывая, что целое наделено характеристиками единого, нераздельного, которые не были свойственны частям, образующим целое, мы приходим к выводу, что понимание интеграции в трудах научного характера сводится к следующему: интеграция представляет собой объединительный процесс, который приводит к количественным и качественным изменениям [83].

Такое емкое понятие, очевидно, предопределило и его широкое применение. В настоящей работе мы будем говорить об интеграции образования, науки и производства. Какая концепция может стоять в основе такого объединительного процесса, какова результативность его в последние два десятилетия, какие количественные и качественные изменения происходят и ожидаются в логике интеграции образования, науки и производства на территории Республики Татарстан? Эти и другие вопросы мы рассмотрим здесь через призму инженерно-технического образования. Интерес к подготовке и повышению квалификации инженерно-технических работников обусловлен актуальностью такого образования для социально-экономического развития страны. Республика Татарстан в работе рассматривается как субъект Российской Федерации с определенно положительным результатом интеграции образования, науки и производства, а также перспективами, связанными с ней.

В отечественной и зарубежной практике накоплен значительный опыт интеграции науки, образования и производства, широко представленный в научно-педагогической литературе (Ю. В. Шагина, 3. С. Сазонова, Ю. В. Левицкий и др.).

В ряде исследований (А. Е. Упшинская, А. М. Коптяев, В. Б. Супян и др.) отмечена целесообразность интеграции науки и образования. В Федеральном законе «О науке и государственной научно-технической политике» интеграция науки и образования выделена в качестве одной из целей этой политики. Достижение данной цели осуществляется «на основе различных форм участия работников, аспирантов и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования в научных исследованиях и экспериментальных разработках посредством создания учебно-научных комплексов, лабораторий на базе образовательных учреждений высшего профессионального образования, кафедр на базе научных организаций государственных академий наук, а также научных организаций федеральных органов исполнительной власти» [84].

Интеграция науки и производства в трудах исследователей (Е. М. Коростышевская, И. А. Халиуллин и др.) является одним из основных факторов развития промышленного сектора, продуктивности экономики.

В работах, посвященных интеграции образования и производства, приводятся доказательства ее эффективности для человека и общества в целом (А. Р. Шайдуллина, Н. К. Чапаев, М. Г. Кокорев, В. В. Моисеенко, И. П. Смирнов и др.). Не закрепленная законодательно, как в случае интеграции науки и образования, интеграция образования и производства, науки и производства, тем не менее, получила широкое практическое выражение.

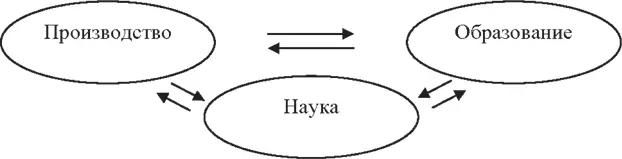

Обзор исследований не оставляет сомнений в справедливости предположения о целесообразности трехкомпонентной интеграции. Из обзора также следует вывод о том, что науку, образование и производство необходимо исследовать не как последовательные явления, а как взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы. Схематично такую взаимообусловленность можно представить в виде орграфа с тремя вершинами и шестью разнонаправленными дугами (см. рис. 2.1).

Рис. 2.1. Ориентированный граф «Взаимообусловленность образования, науки и производства»

Во взаимосвязи эти процессы детерминируют развитие друг друга. Человеческий капитал от образования и материальный – от производства обеспечивают приращение в науке интеллектуального капитала.

Нам представляется необходимым рассматривать на данном этапе рассуждений не образование в целом, а профессиональное образование в частности, поскольку оно в значительной степени обусловлено требованиями производства и науки. Необходимость соответствия содержания и структуры профессионального образования потребностям рынка труда отмечена в Федеральной целевой программе развития образования на период 2011–2015 гг. В обществе одним из критериев эффективности профессионального образования является профессиональная подготовленность выпускников. От уровня удовлетворенности производства в квалифицированных кадрах зависит оценка качества подготовки таких специалистов. Сложившийся стереотип, однако, не исключил идею гуманизации образования, принятую институтами образования в качестве доктрины. На законодательном уровне как принцип государственной политики в области образования определен «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье» [85].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: