Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Название:Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0998-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии краткое содержание

Этот пример тем более показателен, поскольку Россия остается непонятой не только иностранцами, но, и что парадоксально, самими русскими. О России написано огромное множество книг и научных трудов, но среди них крайне редко можно встретить те, в которых Россия рассматривается с системной, естественно-научной точки зрения. Но именно этот подход только и может дать объективный взгляд на судьбы истории и общества.

Капитал Российской империи. Практика политической экономии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

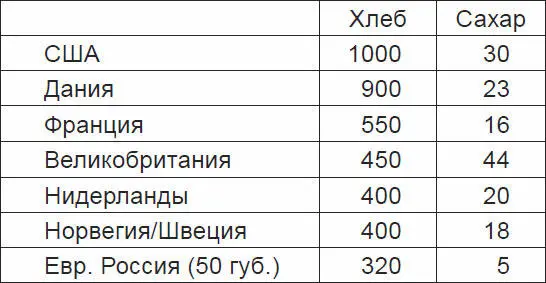

Экспортирующая зерно и сахар Россия по уровню среднедушевого потребления этих продуктов отставала от развитых стран мира нередко в разы:

Среднедушевой остаток хлеба в 1913 г. (год максимального урожая) [74] Данные В. Э. Дена (известного русского экономиста-географа и статистика начала XX в.) (Гладкий Ю. Н., Доброскок В. А., Семенов С. П. Социально-экономическая география России. М.: Гардарики, 2001. 752 с., с. 375. Поскольку в разных источниках данные разнятся, см. дополнительно по теме: данные А. Кауфмана и А. Морриса (Кауфман А. А. Вопросы экономики и статистики крестьянского хозяйства. (Антология…, с. 611.); См. также: Сбор и потребление четырех главных хлебов в России и иностранных государствах в 1913 г. (в тыс. пудов) Д. М. Анфимовым по ист.: Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. Пг., 1917. Разд. II, VII. (Россия 1913…)

и сахара в 1903 г., кг [75] Русский Вестник. – СПб. Тип. Комарова. Ноябрь. 1903 г., с. 335. См. также: Статистический ежегодник 1913 г. (Совета съездов представителей промышленности и торговли). Санкт-Петербург, 1913, с. 270–271. URL: http://istmat.info/fles/uploads/15971/stat.eg_1913_cx.pdf

В 1895 г. был принят закон, по которому министерство финансов совместно с сахарозаводчиками определяло заранее на год вперед норму потребления сахара в стране – по 10,5 фунтов в год, в то время как в Англии душевое потребление составляло 92 фунта в год. Сахар, произведенный сверх этой нормы, следовало вывозить за границу и продавать там по демпинговым ценам, т. е. ниже цен российского рынка. Так, если внутри страны цена на сахар-рафинад равнялась 6 руб. 15 коп. за пуд, то в Лондоне он продавался по цене 2 руб. 38 коп. За 1890–1900-е годы вывоз сахара из России увеличился в четыре раза с 3,3 до 12,5 млн пуд [76] Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Изд. 3-е. Т. 2. М.: 1952 г.

. Потребление сахара в России вырастет к 1910 г. всего до 8 кг/на человека.

Основным питанием русского мужика, отмечает современный исследователь быта русского крестьянина Л. Милов, были ржаной хлеб, щи из капусты и каша. Мясо ели только по праздникам даже в богатых семьях. В простых семьях мясо берегли для «свальной работы», т. е. наиболее тяжелой, например сенокоса [77] Милов Л.В …, с. 362–263, 372.

. На севере России хлеба хватало только до марта-апреля, и «хлеб» делали из смеси ржаной муки и сосновой коры. Крестьяне и из других регионов России спасались, делая «хлеб» из лебеды. Последствия принятия такой пищи, употребляемой в России более или менее регулярно, однозначны: «крестьяне бывают малосильны и к работе неспособны» [78] Милов Л.В …, с. 359.

.

Лишние руки

Демография – это судьба.

Огюст Конт[79] Воннер У., Уиггин Э…, с. 232.

Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших времен, это следующие друг за другом спады и подъемы… В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) может показаться второстепенным.

Ф. Бродель[80] Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV–XVIII веках. Т. 1. Структуры повседневности. М., 1986. С. 42–44.

Характеризуя демографическую ситуацию в России накануне Первой мировой войны, Дж. М. Кейнс в 1919 г. отмечал: «Население европейской России увеличилось еще в большей степени, чем население Германии. В 1890 году оно было меньше 100 миллионов, а накануне войны оно дошло почти до 150 миллионов; в годы, непосредственно предшествующие 1914 году, ежегодный прирост достигал чудовищной цифры в 2 миллиона… Великие исторические события часто бывают следствием вековых перемен в численности населения, а также прочих фундаментальных экономических причин; благодаря своему постепенному характеру эти причины ускользают от внимания современных наблюдателей… Таким образом, необычайные происшествия последних двух лет в России, колоссальное потрясение общества, которое опрокинуло все, что казалось наиболее прочным… являются, быть может, гораздо более следствием роста населения, нежели деятельности Ленина или заблуждений Николая…» [81] Кейнс Дж. Экономические последствия Версальского договора. М.-Л., 1924. С. 6, 104. (Keynes J.M. The Economic cosequences of the Peace. Printed by R. & R. Clarc, Limited, Edinburg, p. 13.)

Прирост населения России был сопоставим с показателями Германии, Англии и Франции вместе взятых:

Среднегодоввые темпы прироста населения, в %, за 1900–1912 гг. [82] Построено на основании данных: Тэри Э…, с. 14. (Естественный прирост…)

Впервые избыток населения в России грозно проявил себя во время голода 1891 г. С этого времени общины ввели самый уравнительный принцип землепользования – по едокам, т. е. приоритетом ставилась обеспечение физического выживания людей [83] В общине существовало два основных принципа надела землей: по «трудовой норме» и по «потребительной норме» (по едокам). «Принцип “трудовой нормы” исходит из “права на труд”, принцип “потребительной нормы” – из “права на существование”» (Вебер М…, с. 581–582))

. Причина этого голода была предсказана еще Т. Мальтусом, который отмечал, что численность населения в аграрном обществе растет быстрее, чем производство продовольствия. Развязка наступает тогда, когда оказываются исчерпанными все доступные источники сельскохозяйственных земель.

Первые признаки нехватки земли стали проявляться в России еще в середине 1870-х гг. «В настоящее время, – писал в те годы А. Энгельгард, – вопрос о крестьянской земле, о крестьянских наделах сделался вопросом дня» [84] Энгельгардт А. Н. ., с. 331–332.

. «Мужики ждут только милости насчет земли. И платить готов, и начальство, и самоуправство терпеть и ублажать готовы, только бы землицы прибавили… насчет земли толков, слухов, разговоров не оберешься. Все ждут милости, все уверены – весь мужик уверен, что милость насчет земли будет. Любой мальчишка стройно, систематично, «опрятно» и порядочно изложит вам всю суть понятий мужика насчет земли, так как эти понятия он всосал с молоком матери» [85] Энгельгардт А. Н. ., с. 459.

.

«Толковали не о том, что у одних отберут и отдадут другим, – дополнял А. Энгельгардт, – а о том, что равнять землю. И заметьте, что во всех этих толках дело шло только о земле и никогда не говорилось о равнении капиталов или другого какого имущества» [86] Энгельгардт А. Н… с. 466.

. Равнять землю – «каждому отрежут столько, сколько, кто сможет обработать. Царь никого не выкинет, каждому даст соответствующую долю в общей земле…» [87] Энгельгардт А. Н. ., с. 467.

При этом если земля должна принадлежать обществу, «то другие предметы, скот, лошади, деньги, принадлежат дворам, семьям…» [88] Энгельгардт А. Н. ., с. 468.

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)