Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Название:Капитал Российской империи. Практика политической экономии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Алгоритм»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0998-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Галин - Капитал Российской империи. Практика политической экономии краткое содержание

Этот пример тем более показателен, поскольку Россия остается непонятой не только иностранцами, но, и что парадоксально, самими русскими. О России написано огромное множество книг и научных трудов, но среди них крайне редко можно встретить те, в которых Россия рассматривается с системной, естественно-научной точки зрения. Но именно этот подход только и может дать объективный взгляд на судьбы истории и общества.

Капитал Российской империи. Практика политической экономии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Слухи усилились с 1878 г. «После взятия Плевны о «милости» говорили открыто на сельских сходах… Все ожидали, что тогда в 1879 г. выйдет «новое положение» насчет земли… мысль о «милости» присуща каждому – и деревенскому ребенку, и мужику, и деревенскому начальнику, и солдату, и жандарму, и уряднику из простых, мещанину, купцу, попу… Толки об этом никогда не прекращаются… До войны слухов было меньше. Сильно толковать стали после взятия Плевны и как-то вдруг, сразу, повсеместно…» [89] Энгельгардт А. Н. ., с. 461.

«Министр внутренних дел Маков, желая убедить народ, что никаких равнений не будет, так как правительство и закон ограждают собственность, издал в 1879 г. известное «объявление»… «Объявление» однако, не достигло цели…» [90] Энгельгардт А. Н. ., с. 462.

. Между тем, из-за стремительного роста населения, площадь крестьянских наделов становилась все меньше:

При отмене крепостного права большинство крестьян уже было наделено землей в размерах, не обеспечивавших даже прожиточного минимума. В 1877 г. 78 % крестьянских дворов (6,2 млн) имели наделы ниже этой нормы и находились на грани полуголодного существования. Несмотря на то, что площадь пашни с момента освобождения крестьян выросла почти на 50 %, реальный возможный надел на мужскую душу, по данным Министерства сельского хозяйства, снизился с 4,7 десятины в 1861-м – до 3,96 в 1906 г. [91] Вебер М …, с. 627.

На практике ситуация была еще хуже:

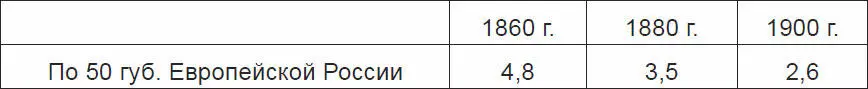

Средний надел, дес. на 1 душу мужского пола крестьян без разрядов [92] Кн. Д. И. Шаховской. Выкупные платежи. Великая реформа, т. VI, стр. 105 и след (См. подробнее: Рубакин Н. А…)

В губерниях Центрального Черноземья среднедушевой надел был еще ниже, достигая в Курской и Орловской губерниях 1,7–1,8 дес. на душу мужского пола [93] Зырянов П. Н. Указ. соч. С. 49. (Безгин В…)

. «Истинный смысл малоземелья остается фактом <���…>, – констатировал А. Кауфман, – притом не только у наименее, но даже у изобильно обеспеченных землею групп крестьянства, и не открывает достаточного простора для приложения крестьянского труда… у многочисленных групп населения она не обеспечивает даже продовольствия» [94] Кауфман А. А. «Вопросы экономики и статистики крестьянского хозяйства. 1915». (Антология…, с. 582).

.

Все это время «крестьяне безропотно переносили ужасы голода, не поддерживали революционные партии», – отмечает В. Кондрашин [95] В. В. Кондрашин. 1995 г. (Кара-Мурза С…, с. 63.)

. Переломным стал катастрофический голод 1891 г., он похоронил надежды крестьян на «милость» дарованную сверху. Не случайно, по словам М. Покровского, «начало поворота современники, почти единогласно, связывают с неурожаем 1891 года» [96] Александров М. С. Группа народовольцев (1891–1894), т. 5 // Былое, 1906, ноябрь (Покровский М…, с. 291–292)

. Впервые о «ряде крестьянских беспорядков» циркуляр министерства внутренних дел сообщит в 1898 г. [97] Циркуляр министерства внутренних дел от 17 июля 1898 г., Горн В. Общественное движение в России в начале XIX века, т.1, с. 241–242. (Покровский М…, т.3, с. 324.)

, с 1901 г. крестьянские волнения стали вспыхивать по всей стране.

Кульминацией станет Первая русская революция 1905 г. движущей силой, которой, по словам С. Витте, являлось именно крестьянство: «Самая серьезная часть русской революции 1905 года, конечно, заключалась не в фабричных, железнодорожных забастовках, а в крестьянском лозунге: «Дайте нам землю, она должна быть нашей, ибо мы ее работники» – лозунги, осуществления, которого стали добиваться силою» [98] Витте С. Ю… , т. 2…, с. 251.

. Журнал Вольного экономического общества в 1908 г. сообщал: «Крестьяне старались, прежде всего, добыть землю своего помещика», «О претензиях крестьян на землю своих прежних помещиков пишут корреспонденты всех губерний». «Этого барина земля наша, и мы не дадим ее никому ни арендовать, ни покупать» гласят анкеты Вольного экономического общества» [99] Труды Вольного экономического общества, 1908, № 3, с. 95–96. (Покровский М…, с. 326.)

. «У нас в воздухе висит что-то зловещее, – свидетельствовали в том же году из Воронежской губернии, – Каждый день на горизонте зарево пожаров, дышится и живется трудно точно перед грозой» [100] Маслов П. Аграрный вопрос в России. Т. 2. СПб., 1908. [260]. (Судьбы…, с. 143).

. П. Столыпин в те годы приходил к выводу, «что близко уже то время, когда нам придется стать перед вопросом экспроприации частновладельческих земель» [101] Цеклшский А. В. Мои воспоминания (П. А. Столыпин – семь встреч с ним). Рукопись. Белград, 1937 // ГА РФ. Ф. 5881. Оп. 1. Д. 753. Л. 8 об.-9 (Бородин А.П…, с. 182)

.

Однако и это было уже паллиативом, перед лицом стремительно растущего населения. Сам П. Столыпин, выступая в Думе, указывал на полную безрассудность передела: «поголовное разделение всех земель едва ли может удовлетворить земельную нужду на местах…, придется отказаться от мысли наделить землей весь трудовой народ и не выделять из него известной части населения в другие области труда. Это подтверждается из цифр прироста населения… Россия, господа, не вымирает; прирост ее населения превосходит прирост всех остальных государств всего мира, достигая на 1000 человек 15 в год… Так что для удовлетворения землей одного только прирастающего населения, считая по 10 дес. на один двор, потребно было бы ежегодно 3 500 000 дес.» [102] Столыпин. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности. Госдума 10.05.1907. (Рыбас С. Ю…, с. 287)

. Таких запасов свободной пахотной земли не было даже в огромной России. « Эта цель в России недостижима , – подтверждал немецкий исследователь М. Вебер, – статистика не оставляет на этот счет никаких сомнений. Нужного количества земли попросту нет » [103] Вебер М …, с. 581–582.

.

Но даже нехватка земли была еще половиной беды, настоящая проблема заключалась в том, что перед П. Столыпиным стояла задача резкого повышения эффективности сельскохозяйственного производства [104] О столыпинской аграрной реформе можно больше узнать из: Карпов И. Аграрная политика Столыпина. Л., 1925; Дубровский С. М. Столыпинская реформа, капитализация сельского хозяйства в XX веке. М., 1925; Ефремов П. И. Столыпинская аграрная политика. М., 1941; Першин П. Н. Аграрная революция в России. Кн. I. М., 1966; Сидельников С. М. Аграрная политика самодержавия в период империализма. М., 1980, и др. Батуринскчй Д. А. Аграрная политика царского правительства и Крестьянский поземельный банк. М., 1925; Мещеряков П. В. Переселенцы. Челябинск, 1941; Симонова М. С. Экономические итоги столыпинской аграрной политики в центральночерноземных губерниях // Исторические записки. 1958. № 63; Анфимов A.M. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. М., 1969; Кризис самодержавия в России. 1895–1917. Л., 1984, и др. Иерусалимский А. Ф. Некоторые вопросы развития крестьянского движения 1910–1914 гг. // История СССР. 1959. № 4; Анфимов A.M. Российская деревня в годы Первой мировой войны (1914 – февраль 1917 г.). М., 1962; Дубровский С. М. Сельское хозяйство и крестьянство России в период империализма. М., 1975; Герасименко Г. А. Борьба крестьян против столыпинской аграрной политики. Саратов, 1985.

. Ее решение, утверждал П. Столыпин, возможно только на базе перехода к частному землевладению. Кроме этого «крепкий личный собственник», по мысли П. Столыпина, являлся бы «преградой для развития революционного движения» [105] Речь в Государственной думе 5.12.1908. (Рыбас С. Ю…, с. 335.)

. Идея была реализована в законе от 9 ноября 1906 г. «В основе этого проекта положен принцип индивидуального пользования… весь проект основан на том лозунге, который с цинизмом был высказан Столыпиным в Государственной думе, что этот крестьянский закон создается не для слабых, – т. е. не для заурядного крестьянства – а для сильных …мне мнится, – писал С. Витте, – что… последуют большие смуты и беспорядки, вызванные именно близорукостью и полицейским духом этого нового крестьянского закона. Я чую, что закон этот послужит одной из причин пролития еще много невинной крови» [106] Витте С. Ю… , т. 2, с. 499–501.

. Замечание С. Витте оказалось буквально пророческим:

Интервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)