Лейла Мухсинова - Исследование систем управления

- Название:Исследование систем управления

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лейла Мухсинова - Исследование систем управления краткое содержание

Исследование систем управления - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Под функцией системы следует понимать характеристику, определяющую изменение состояния системы. Функция широко распространенное слово, имеющее множество значений. Понятие функция (лат. function – это деятельность, обязанность, работа, назначение) используется во всех областях знаний, и во всех сферах деятельности. В математике, например, как зависимая переменная величина, т.е. величина, изменяющаяся по мере изменения другой величины, называемой аргументом, в биологии как специфическая деятельность органа или организма. В экономической теории под функцией понимают конкретную форму проявления сущности, в философии – внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений. Понятие «функция» занимает особое место в системе менеджмента и играет ключевую роль в ее формировании. Функция как категория менеджмента характеризует существенный вид управленческой деятельности. Но такая характеристика зачастую оказывается очень громоздкой. Для любой относительно обособленной системы практически главным является состояние ее выходов, что определяет ее поведение. Саму функцию системы, определяющую состояние выходов, называют целевой функцией системы, в отличие от функции системы, которая определяет изменение состояний системы в целом. Целью системы (назначение) называют определенное, желаемое состояние ее выходов. Функция системы характеризует ее как целое, как результат взаимодействия элементов, а для относительно обособленных систем она отражает также воздействие среды.

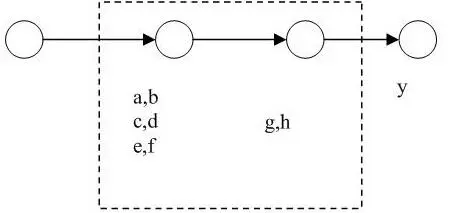

В теории систем исходным моментом является предположение, что системы существуют как целое, которое затем можно расчленить на компоненты. Первичность целого – основной постулат теории систем. Свойства системы не являются только суммой свойств ее составных частей. Система нечто «большее», а иногда и качественно отличное, чем сумма составляющих ее частей. Элементы могут существовать только в связанном виде. Там, где есть элементы, обязательно устанавливаются реальные связи. Если в электрической цепи не течет ток, значит, нет электрических связей, следовательно, нет и элементов. Элементы появляются только тогда, когда цепь подключена к источнику электрической энергии, в ней образуются реальные электрические связи и можно говорить о существовании элементов, которые они связывают. Система предполагает наличие связи между ее элементами. Это не значит, что в каждый данный момент времени должны проявиться все связи элементов. Не любая связь может быть актуальной, но принимается в качестве исходного положения без доказательств наличие предполагаемой или известной наблюдателю потенциальной связи. Под структурой системы понимается совокупность существенных связей между ее элементами, т.е. тип и форма внутренней организации системы. Структура представляет инвариантный аспект системы (инвариант фр. invariant букв, неизменяющийся – мат. выражение, остающееся неизменным при определенном преобразовании переменных, связанных с этим выражением, например, при переходе от одной системы координат к другой). Под отношениями или связями между элементами подразумевают отношения упорядочения (порядка). Элементы структуры можно представить в виде линейно упорядоченного множества (рисунок 1). Однако такое упорядочение отнимает возможность изучать все взаимодействия элементов системы. Итак, система предполагает наличие связей между ее элементами.

Рисунок 1 – Элементы структуры в качестве линейно упорядоченного множества

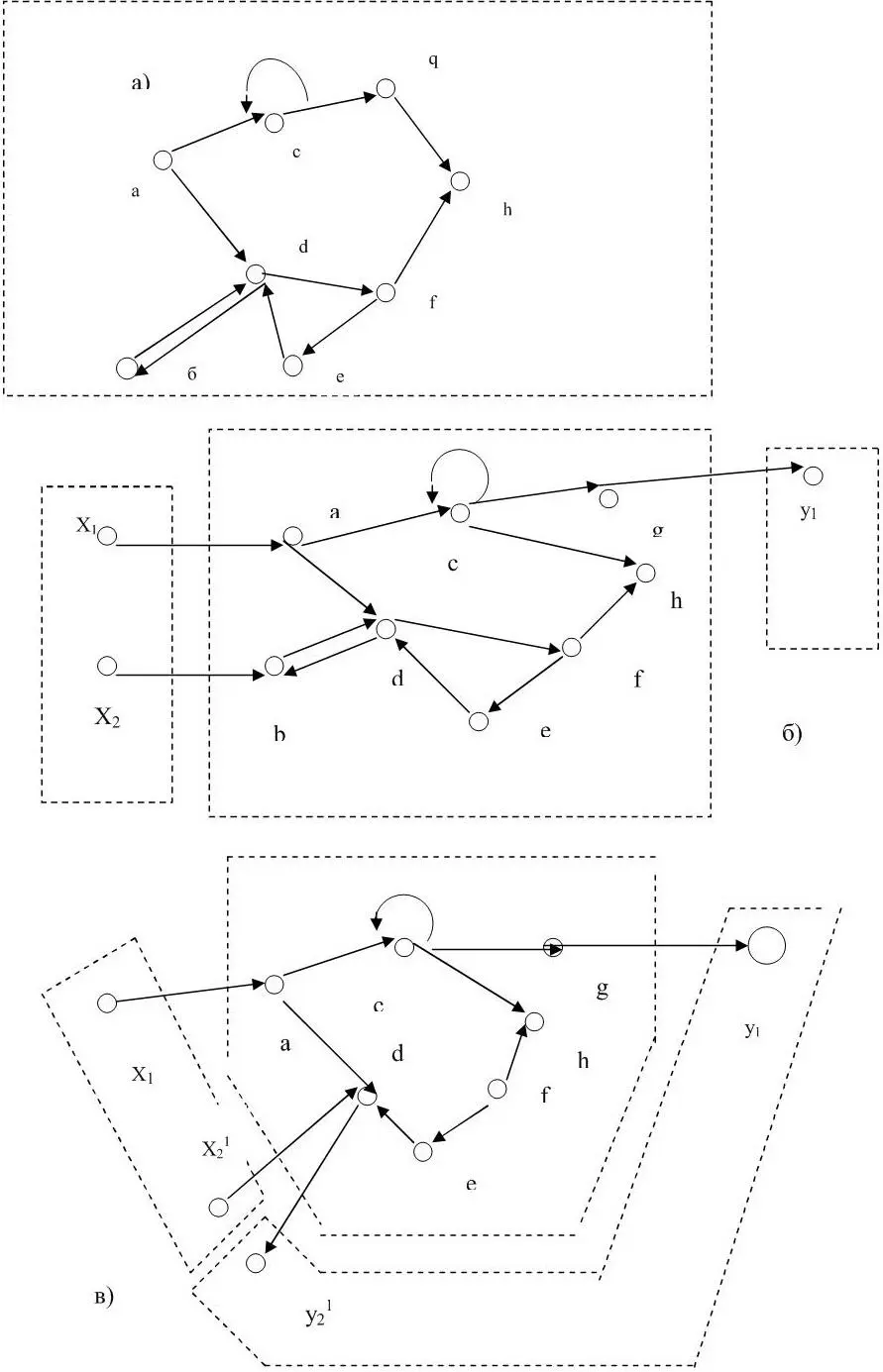

Элементов множество. Возьмем пример, что связи между элементами системы являются направленными по линии воздействия одного элемента на другой. Представим систему в виде ориентированного графа (рисунок 2), где элементы представлены вершинами, а связи между ними – дугами. Воздействующий элемент является предшествующим, и начало стрелки связи, идущей от него (начало дуги), – выходом этого элемента. Элемент, испытывающий воздействие, является последующим, и конец стрелки связи, поступающей в него (конец дуги), есть вход этого элемента. Частными случаями являются: взаимодействие двух элементов (b и d на рисунке 2 а), когда соединяющие две смежные вершины дуги образуют контур, и самосопряжение элемента, когда его выход возвращается на вход, т.е. образуется петля (с на рисунке 2а). У замкнутой системы элементы взаимодействуют лишь внутри системы. Для варианта незамкнутой системы такая однозначная идентификация невозможна. Здесь элементы могут быть отнесены либо к системе, либо к среде, т.е. к другой системе: вершина b на рисунке 2a стала входом х 2' и выходом y 2' на рисунке 2 в. В реальной действительности нет абсолютно обособленных систем, но пользоваться этой абстракцией удобно. Число связей, их направление и разветвленность являются структурными характеристиками системы.

Рисунок 2- Ориентированный граф

Еще Фрэнсис Бэкон указывал в «Новом органоне», что основными и элементарными процессами, к которым можно свести происходящее в мире, являются соединение и разделение. Это положение развито в «Тектологии» А.Богданова. Он выделяет два универсальных типа организационных форм, которые как по своей распространенности, так и по тектологическому значению, играют большую роль. Это централистический и скелетный типы. Эти понятия связываются в нашем сознании с пониманием каких-то социальных и биологических форм, поэтому Богданов вводит для них новые обозначения: эгрессия и дегрессия. Основная мысль А. Богданова такова: любая «централистическая связь разлагается на более простые связи: эти связи необратимы и сходятся к более высокоорганизованному комплексу; остальные комплексы по отношению к нему играют роль периферии. Богданов очень ярко выделяет тектологическую функцию этого комплекса: она отлична от остальных. Все это великолепно объясняя, что комплекс оказывает преобладающее влияние на другие – как солнце в планетной системе, руководитель в группе людей. Его различие от других есть «эгрессивная разность», а сам по отношению к ним – «эгрессивный центр». Богданов определяет организационное значение эгрессии – концентрация определенных активностей и потому она централизует саму систему. Но эгрессия по своей природе ограничена. Цепь эгрессии не может развертываться до безконечности на организованность системы, развитие ее активности. Между всяким высшим звеном и связанными с ним низшими, всегда должна существовать эгрессивная разность, характеризующая разный уровень организованности: переход от высшего звена к низшим означает понижение организованности. Чем дальше от центрального комплекса, вниз от звена к звену, начинают выступают другие активности, отличные от тех, которые характеризуют эгрессию. Эти иные активности образуют цепь эгрессии со своими особыми соотношениями. По мере удлинения эгрессивной цепи ее низшие звенья все меньше и меньше определяются центральным комплексом. Ослабление цепной связи кладет предел концентрирующей силе всякой данной эгрессии.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: