Павел Безручко - Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres]

- Название:Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина Паблишер

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-2866-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Павел Безручко - Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres] краткое содержание

Книга написана для занятых людей, поэтому в ней нет пространного сторителлинга или ультрамодных управленческих теорий. Каждая из практик описана в виде четкого алгоритма и набора принципов и сопровождается примерами из жизни.

Книга адресована первым лицам, которые намерены трансформировать производственную систему и культуру своей организации – перейти от ручного управления или бюрократии к регулярному менеджменту, а также руководителям любого уровня, которые хотят улучшить свои управленческие навыки.

Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

А вот другой пример. Пятилетняя программа привлечения и подготовки молодых специалистов очень важна для обеспечения предприятия нужными кадрами. Эта программа непосредственно увязана со стратегией развития производства. Поэтому выбирать целевые параметры и подход к ее реализации должен директор предприятия, а не специалисты кадровой службы и даже не директор по персоналу, хотя они могут и должны прорабатывать и вносить предложения.

Обратная ошибка происходит, когда ответственность за планирование поднимается на слишком высокий уровень – например, когда планированием работы каждой бригады лично занимается генеральный директор крупного завода, притом что между бригадирами и директором находятся еще три уровня управления. Директор не может и, главное, не должен настолько глубоко вникать в детали.

Ну а если вы слышите, что «наш Валентин Петрович вникает именно так глубоко!», возникают сразу два вопроса. Первый: зачем нужны лишние уровни управления – в чем заключается их ответственность? И второй: где Валентин Петрович находит время для своего – директорского – уровня планирования и управления?

3. Принципы планирования для достижения целей

Ставьте амбициозные цели и сопровождайте их анализом

Ставьте амбициозные цели и сопровождайте их анализом

«Цели должны быть амбициозными» – это утверждение мало кто оспаривает, поскольку именно амбициозность целей побуждает сотрудников искать новые решения и действительно улучшать ситуацию.

Конкретные целевые значения можно брать из разных источников – например, использовать информацию о предельных возможностях оборудования, выдающиеся достижения прошлых периодов, результаты анализа возможностей рынка, показатели конкурентов или бенчмарки. А еще можно определять целевое значение исключительно «от амбиций» – но в этом случае, к сожалению, есть риск утратить контакт с реальностью. Исследования мотивации {7}показывают, что сотрудники готовы прикладывать максимальные усилия, когда их цели амбициозно-реалистичные. Если цель слишком легкая, они начинают работать спустя рукава, а если абсолютно недостижимая – опускают руки.

Чтобы не допустить перекоса целевых значений в ту или другую сторону, полезно подкреплять амбиции анализом, задавая вопросы такого рода:

● На основе чего мы закладываем именно такое увеличение (или сокращение) показателя?

● Нужно ли именно такое увеличение для достижения целей более высокого уровня?

● Какое увеличение нужно клиенту?

● Каковы значения показателей «порог» (минимальный приемлемый результат), «цель» (ожидаемый результат) и «вызов» (идеальный результат)?

и т. п.

Делайте цели измеримыми

Делайте цели измеримымиБез этого будет трудно ответить на вопросы вроде «Где мы сейчас по отношению к этой цели?» или «Насколько мы продвинулись?». Измеримыми должны быть как целевые, так и текущие значения результата.

Показатели бывают финансовыми (рубли, доллары и т. п.) и натуральными (тонны, часы, доля брака и т. п.). Как правило, чем выше уровень цели в иерархии, тем чаще используются финансовые показатели. А чем ближе цель к уровню рабочего места, тем чаще применяются натуральные показатели.

Декомпозируйте большие цели

Декомпозируйте большие целиНапример, металлургическая компания имеет стратегию «лидерство в издержках». Одна из стратегических целей – снижение себестоимости производства чугуна на 3 %, с $250 до $242 за тонну. Чтобы спланировать достижение этой цели, ее нужно декомпозировать – разбить на подцели (рис. 1.3).

При создании дерева целей полезно задавать следующие вопросы:

● Из чего (из каких подцелей) складывается достижение этой цели?

● Какой вклад в достижение цели должен внести конкретный объект (предприятие / подразделение) или процесс?

● При выполнении каких условий цель будет достигнута?

● Где узкое место – процесс, объект, ресурс, ограничивающий возможности всей цепочки?

● Как повысить пропускную способность узкого места?

и т. п.

Декомпозиция нужна, поскольку стратегическая цель достижима лишь через достижение подцелей, для которых можно составить планы операционного уровня.

Ищите правильный баланс количества, качества, сроков и ресурсов

Ищите правильный баланс количества, качества, сроков и ресурсовЭти параметры «живут» в естественном противоречии друг с другом. Чтобы создать качественное изделие, нужно много времени и ресурсов. Увеличить количество (выпуск) можно, если снизить требования по качеству, сдвинуть сроки или привлечь дополнительные ресурсы. Например, для приведенной выше цели третьего уровня «повысить качество подготовки шихты» необходимо отслеживать не только показатель качества: улучшенный процесс может стать более трудоемким, медленным и дорогим – и тогда вместо сокращения удельной себестоимости произойдет ее рост. Такие противоречия нужно не обходить, а напротив – заострять, чтобы точнее расставить приоритеты и найти творческое решение.

Для этого полезно задавать следующие вопросы:

● Какие требования к результату (ККСР) самые важные, приоритетные? Какие менее приоритетны?

● Как достичь большего (количества или качества), не увеличивая сроки и расход ресурсов?

● Как достичь цели быстрее, не ухудшая результат и не увеличивая расход ресурсов?

● Как сократить необходимые ресурсы, не ухудшая результат и не увеличивая сроки?

Запараллеливайте работы

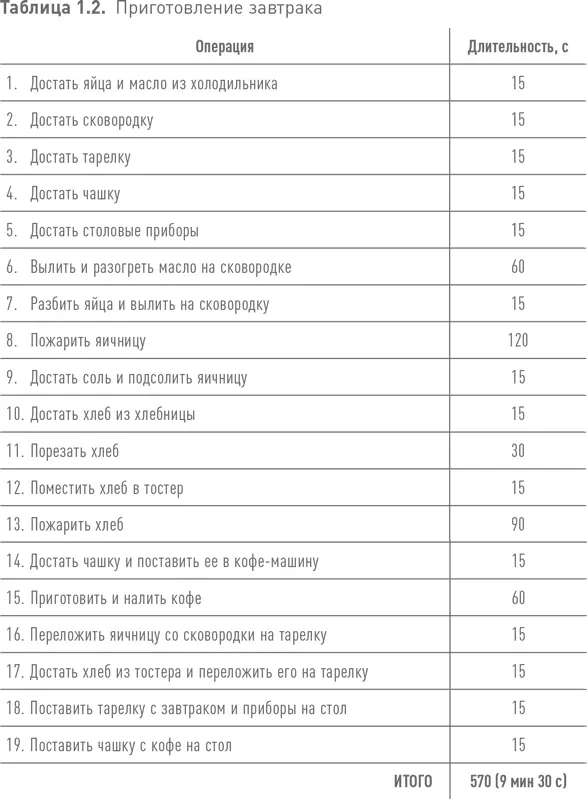

Запараллеливайте работыДавайте представим себе, что вам нужно спланировать приготовление завтрака, состоящего из яичницы, тостов и кофе. Для этого предстоит выполнить операции, перечисленные в табл. 1.2.

Вы спешите, так что у вас есть всего пять минут на приготовление. Подумайте: какие операции можно сделать параллельно, чтобы ускорить процесс?

Самый простой способ решить эту задачу – выписать каждую операцию на отдельный стикер (карточку) и попробовать разместить карточки параллельно и последовательно, сокращая общую длительность работы и учитывая при этом ограничение по ресурсу: один человек не может быть в разных местах одновременно.

Запараллеливание операций и сокращение самой длительной их последовательности лежит в основе многих известных методов планирования, таких как диаграмма Гантта (Gantt chart), сетевой график в PERT (project evaluation and review technique – метод оценки и анализа проектов) или метод критического пути (CPM, critical path method).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Павел Безручко - Практики регулярного менеджмента [Управление исполнением, управление командой] [litres]](/books/1075465/pavel-bezruchko-praktiki-regulyarnogo-menedzhmenta-u.webp)