Коллектив авторов - Управление в социальной работе. Учебник

- Название:Управление в социальной работе. Учебник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Квант Медиа

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7139-1120-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Управление в социальной работе. Учебник краткое содержание

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по направлению подготовки «Социальная работа».

Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей.

Управление в социальной работе. Учебник - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Стало афоризмом утверждение, что хорошо сформулировать проблему – значит наполовину решить ее. Как утверждал А. Эйнштейн, «правильная формулировка проблемы более важна, чем ее решение». Сама проблема зачастую в той или иной степени указывает путь решения. Проблема – это та дисгармония, на которую обратили внимание. Если дисгармония существует объективно, но ее не замечают, то, следовательно, для этой организации проблемы не существует либо она занята другими проблемами или, что хуже, псевдопроблемами.

Определить проблему можно как модель дисгармонии в деятельности организации либо как несоответствие между ее потребностями и возможностями. Для описания проблем используют, в основном, две формы: вербальную и математическую; последняя может иметь аналитический, табличный или графический вид. Обычно первоначально постановка проблемы осуществляется вербалъно: «нет чего-либо», «несогласованность (противоречие) одного с другим», «отсутствует что-то вопреки требованиям», «диспропорция частей и целого» и т. д. Соответственно орган управления должен уметь вырабатывать заключение о том, что та или иная проблема существует, определять ее истинность, «выявлять проблемы в зародыше» и принимать меры до того, как она разрослась и стала реальностью, определять ее место в иерархии проблем (определять значимость). Иногда применяют в связи с этим термин «проблемное управление».

Определив проблемы, требующие решения, определяют цели, позволяющие разрешить проблему полностью или частично. Цель – это конкретное конечное состояние или желаемый результат, которого стремится добиться организация (работник, управленец). Цели определяют направление движения, действия.

Если провести анализ основных шагов процесса планирования, то нетрудно заметить, насколько важен в нем этап постановки целей (рис. 2.4).

Цели при планировании выполняют центральную, организующую функцию, делая процесс реальным и значимым. Они создают основу для плана, с одной стороны, и являются руководством к действию для управления – с другой.

Рис 2.4. Определяющая роль целей в процессе планирования

• Программирование заключается в первоначальном определении с помощью эвристических, математических или других методов правил и порядка достижения целей в тех или иных вариантах и моделях развития событий, то есть составляется программа их реализации, определяются, например, состав и количество мероприятий подготовки войск и т. д. для реализации каждой из возможных моделей. Это дает представление о ее реальности, простоте, доступности и т. п. и в конечном итоге позволяет оптимизировать принятие решения, то есть выбирать лучший из вариантов (путей) достижения цели для реализации на практике.

• Принятие решения является непреложной частью всего процесса управленческой деятельности и входит именно в планирование как его неотъемлемая часть. Выбор проблемы – решение, определение целей – решение, выбор из альтернативных вариантов прогнозируемого развития событий – также решение. Даже уход от принятия решения есть решение. Принятие решений – процесс выбора курса действий из альтернатив. Решение – это сознательный выбор того, как себя вести или мыслить определенным образом в данных обстоятельствах. Если выбор сделан – решение принято.

В нашем случае при принятии решения производится оценка результатов возможной реализации его вариантов путем их прогнозирования и выбор рационального (наиболее приемлемого) варианта действий (плана) с учетом реальных условий и ограничений. Определение рационального (наиболее приемлемого) варианта решения (плана) осуществляется с помощью методов оптимизации.

Представленные выше технологические функции и порядок их осуществления позволяют придать планирующей деятельности характер объективных, реальных, осознанных действий, поэтому осуществление функции планирования логически предполагает завершение процесса конкретным распределением сил и средств по целям и задачам, увязыванием и координацией действий, возможностей, методов и способов. На этом этапе проверяется реальность целей и задач, решение детализируется и оформляется в организационно-распорядительный документ. В случае обнаружения каких-либо нестыковок, рассогласования (например, целей и возможностей) возвращаются к предыдущим этапам, вплоть до пересмотра проблем и целей.

Спроектированная технология планирующей деятельности подлежит регламентации, то есть закреплению в нормативной форме, требующей обязательного выполнения. В качестве формы регламентации могут выступать блок-схемы состава работ по функции планирования (подфункциям планирования), процедуры выполнения управленческих действий по планированию, операционно-технологические карты, оперограммы, методические разработки и указания, различного рода инструкции и т. п.

В большинстве случаев планирование в той или иной мере осуществляется и при реализации уже разработанных и принятых к исполнению планов, то есть в ходе выполнения следующей функции управления, а именно: организации выполнения планов (решений) и заключается, при необходимости, в корректировке планов, их уточнении (регулировании) вплоть до отмены. В последнем случае процесс может возвращаться к этапам проблемополагания и целеполагания.

8.3. Планирование работы социальных служб и его технология

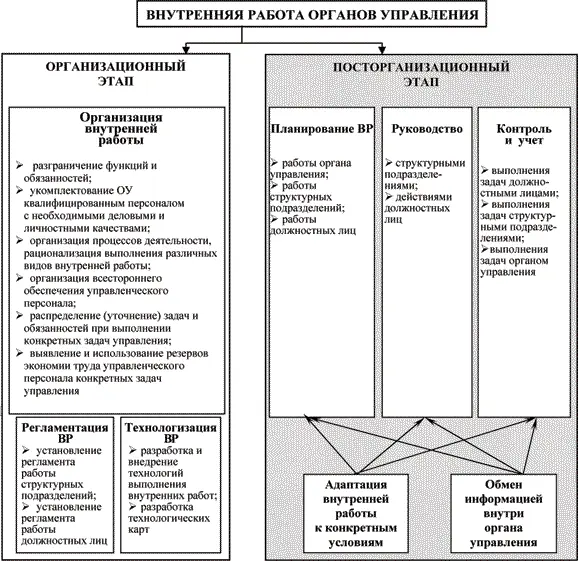

Внутренняя работа органов управления социальных служб – это часть управленческой деятельности, осуществляемая внутри органов управления социальных служб и имеющая целью упорядочение и рационализацию деятельности самого органа управления, а также входящих в него структурных подразделений и должностных лиц на всех этапах и стадиях процесса управления.

Схематично структура и содержание внутренней работы органов управления социальных служб могут быть представлены так, как это показано на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Структура и содержание внутренней работы

Организация внутренней работы органов управления социальных служб должна включать:

• разграничение функций управления между структурными подразделениями и функциональных обязанностей между должностными лицами;

• укомплектование органов управления специалистами требуемой квалификации с необходимыми деловыми и личными качествами;

• организацию процессов деятельности, рационализацию содержания, методов и способов выполнения различных видов внутренней работы;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: