Люк Брабандер - Забытая сторона перемен. Как творческий подход изменяет реальность

- Название:Забытая сторона перемен. Как творческий подход изменяет реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Претекст»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-98995-017-9, 1-4195-0275-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Люк Брабандер - Забытая сторона перемен. Как творческий подход изменяет реальность краткое содержание

систему.

Всем известно, сколь важно суметь профессионально воспользоваться материальными преимуществами, информацией, кадрами… Но нужно еще научиться распоряжаться идеями. Это нелегко, однако только хорошие идеи позволят вам оставить своих конкурентов далеко позади и сохранять дистанцию.

Занимаясь текущей работой, и принимая ежедневно решения, направленные на ее совершенствование, менеджеру следует постоянно думать и о другом – о будущем своей компании, о необходимости перемен и о поиске новых идей.

Книга Люка де Брабандера поможет читателю выработать стратегическое видение и научит создавать перспективную модель на основе правил, позволяющих каждому сотруднику работать осмысленно и продуктивно.

Забытая сторона перемен. Как творческий подход изменяет реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Пигмеи, обитающие в самом сердце глухих джунглей, попадая на открытый ландшафт, считают удаленные объекты маленькими и пытаются дотянуться до горизонта. Этот феномен неизбежно распространяется и на концепции. Бенджамин Ли Уорф, американский лингвист, обнаружил, что индейцы Хопи «не имеют общего представления или ощущения времени как ровно протекающей непрерывности, в которой все во вселенной перемещается с одной скоростью из будущего, через настоящее, в прошлое».

Действительно, восприятие связано с культурой и подвержено ее влиянию. В словарном запасе американских индейцев Навахо и Таос, к примеру, есть только одно слово для синего и зеленого цветов. Антрополог Клайд Клакхон утверждал, что «любой, кто хочет хоть что-нибудь понять об индейцах Навахо, должен иметь представление об их языке и о том, как он формирует мышление, интересы и поведение». Еще один американский антрополог-лингвист, Эдвард Сэпир, заявил: «Суть дела заключается в том, что «реальный мир» в большой степени построен на языковых традициях группы».

Но вернемся к примерам с визуальными стимулами. Если вынести за скобки влияние культуры или опыта, все мы реагируем сходным образом. Первый важный момент состоит в том, что мы не можем не создавать моделей-образцов. Наш мозг делает это за нас. Взгляните на фигуры на рис. 3.1.

Рис. 3.1.Визуальные стимулы

Картинка (а). Вы обратили внимание, что ваше сознание моментально «видит» прямоугольник, хотя его не существует? Картинка (b). Ваше сознание пытается превратить четыре точки в несуществующий на самом деле аккуратный четырехугольник, не правда ли? Картинка (c). Вам представляется белая черта, перечеркивающая слово IDEA, но никакой белой черты там нет.

В каждом из этих случаев человеческий разум совершает, так сказать, «акт веры». За этим стоит нечто, уходящее корнями в глубины прошлого. Возможно, дело в том, что человек не выжил бы, если бы дожидался, пока все линии соединятся.

Мозг всегда ищет шаблоны. Существуют сотни законов, управляющих восприятием, слишком сложных, чтобы все их здесь перечислять. Но вот семь важнейших.

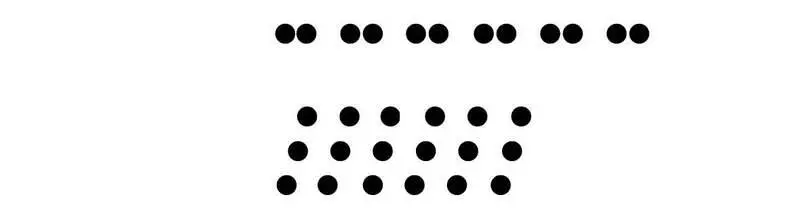

1. Закон близости

Первый закон – это закон группировки по принципу близости. Элементы, которые достаточно близки друг другу, связываются вместе в единое целое.

На рис. 3.2. в случае (а) мы спонтанно распределяем точки, расположенные рядом, в группы по две, а не представляем себе две симметричные структуры по шесть элементов или три группы, каждая из которых состоит из четырех кружочков. Конфигурация (b) может быть рассмотрена как минимум тремя разными способами. Можно увидеть три горизонтальных ряда, смещенных друг относительно друга, серии точек, сгруппированные по диагоналям или три параллелограмма. Вторая возможность – диагональное расположение – объясняется именно близостью точек.

Рис. 3.2.Объединение по принципу близости

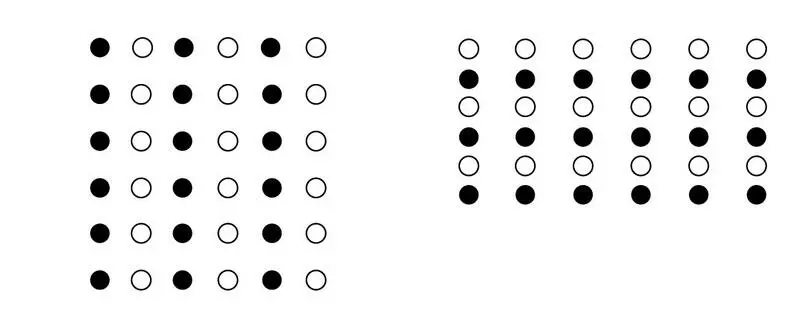

2. Закон сходства

Можно группировать элементы, обладающие сходными свойствами. Этот организационный принцип часто одерживает победу над принципом близости. Два этих закона, совсем не противоречащие друг другу, часто дополняют друг друга.

На рис. 3.3 часть (а) кажется чередой колонок, потому что отчетливые точки больше бросаются в глаза, чем расстояние, которое их разделяет. В части (b) тот же эффект позволяет нам увидеть горизонтальные ряды.

Рис. 3.3.Объединение по принципу сходства

3. Закон «общей судьбы»

Движение – третий элемент, влияющий на то, как реагируют наши каналы восприятия. В животном мире этот закон присутствует повсюду. Замаскировавшееся животное практически инстинктивно осознает, что останется неотличимым от окружающей среды, только если замрет. Стоит ему пошевелиться – его тут же заметят.

Распознавая формы, мы склонны объединять элементы, объекты и характеристики, которые иногда сильно отличаются друг от друга, но тем не менее могут участвовать в одном «ходе», даже в такой парадоксальной ситуации, когда этот «ход» не предполагает движения! Возможно, именно в этом направлении нужно мыслить, чтобы понять, как появились созвездия.

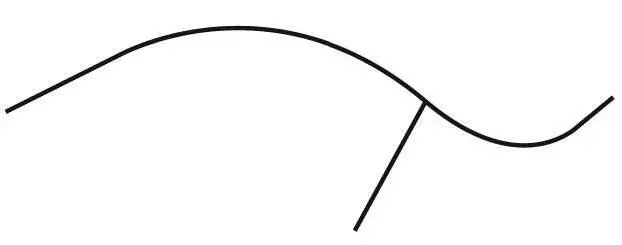

4. Закон непрерывности

Организация восприятия предпочитает ровную непрерывность резким изменениям, группируя вместе непохожие элементы, которые, как нам кажется, тем не менее «подходят друг другу» и составляют некую общность. Этот закон подкрепляет закон «общей судьбы» следующим образом: принцип непрерывности заставляет нас соединить в одно целое извилистую линию на рис. 3.4 и только затем соотнести результат с прямой линией.

Рис. 3.4.Непрерывность и «общая судьба»

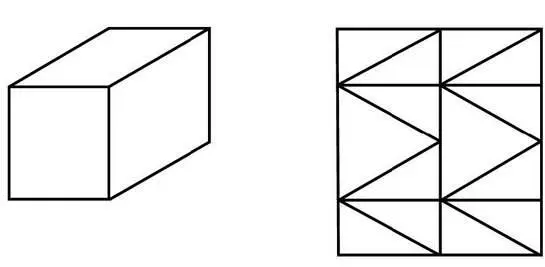

5. Закон простоты

Объясняет этот феномен, наверное, потребность в простоте, которая, похоже, присуща каждому из нас. Когда возможны разнообразные интерпретации, первой в нашем сознании обычно формируется наиболее простая. Так, изображение слева на рис. 3.5 воспринимается как параллелепипед, простой объект в пространстве, тогда как правая картинка кажется орнаментом, простым объектом на плоскости.

Рис. 3.5.Ассоциация по принципу простоты

Нам требуется некоторое время, прежде чем мы начинаем видеть в правой фигуре левую – с недостающей стороной (которая нам все равно не видна).

Если вы спросите у нескольких человек, какая заглавная буква алфавита может быть представлена фигурой, изображенной на рис. 3.6, то большинство скорее всего назовет букву L, тогда как с тем же успехом это может быть перевернутая буква F.

Рис. 3.6.Буква F или буква L?

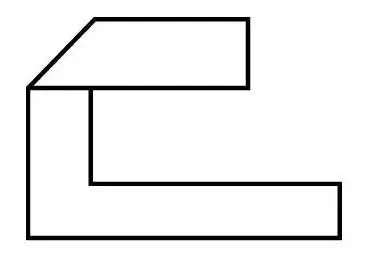

6. Закон ориентации

Этот закон может быть разделен на два основных принципа. Первый: меньшая из двух плоскостей обычно воспринимается как фигура на фоне большей. И второй: фигура, сориентированная по вертикальной и/или горизонтальной оси, легче воспринимается как более крупная фигура на фоне более мелкой. Необходимо заметить, что второй тип превалирует над первым.

Таким образом, на левой картинке рис. 3.7 черную поверхность, которая меньше, чем белая, легче представить как черный ротор на белом фоне. Если повернуть это изображение на 45°, то появится белый ротор на черном фоне.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: