Валерий Луков - Социальный контроль масс

- Название:Социальный контроль масс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-01217-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валерий Луков - Социальный контроль масс краткое содержание

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Политология», «Социология», «Культурология», «Пабликрилейшнз», может быть полезно аспирантам, преподавателям вузов, научным работникам, специализирующимся в области социологии управления, политологии, политического и корпоративного «паблик рилейшнз», слушателям системы переподготовки и повышения квалификации.

Социальный контроль масс - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

11.8. Культура организации

Процесс формирования национальных и международного рынка культуры неизбежно сопровождается усложнением экономических, социальных и иных отношений в сфере духовного производства. Появление в последние годы новых каналов информации в значительной степени повлияло на интенсивность интернационализации этой сферы.

Изменилось положение творцов культурных ценностей, и соответственно иной уровень требований предъявляется к тем, кто по роду своей деятельности создает условия для их плодотворной работы. Например, сегодня при формировании культурной политики в сфере художественного творчества необходимо иметь в виду, что в рыночных условиях искусство уже не может автоматически формировать своего потребителя. «Академическое искусство выходит из академий, чтобы искать рынок», – точно заметил М. Лернер [8,296]. Эффективность реализации художественного продукта требует создания особых процедур его продвижения в сферу общественного потребления (маркетинг, «паблик рилейшнз» и т. д.).

Поэтому если раньше люди, занимающиеся вопросами управления в культуре, довольствовались интуицией, собственным опытом и самостоятельно выработанными приемами и навыками, то в современных условиях этого уже явно недостаточно. Результативность менеджмента, как полагают исследователи, зависит от необходимого уровня культуры управления и организации.

Во многих странах сложились свои национальные школы менеджмента в культурном секторе. Представитель одной из таких школ, голландский ученый Ван Клинк в «Руководстве по менеджменту в культуре» рассматривает феномен успешного менеджмента прежде всего как следствие эффективного руководства. По его мнению, руководитель, работающий в культурном секторе, должен быть сведущ в искусстве (или иных областях культуры в зависимости от избранной сферы приложения деловых качеств) и даже иметь художественное чутье (sensitivity for the arts). Вместе с тем он должен обладать и ярко выраженными качествами организатора, что связано с таким набором понятий, как «стиль руководства», «кадровая политика», «организационно-управленческие навыки» и т. д.

Этот набор, на наш взгляд, вполне вписывается в структуру более широкого понятия «культура организации», раскрывающего особенности становления взаимоотношений между членами организации, с одной стороны, и их отношения с руководством – с другой. Отличительным признаком сложившейся культуры организации можно считать появление общей системы норм и ценностей у ее членов.

«Культура предприятия, – отмечает А. Вейсман, – может быть результатом только опосредованного управления поведением сотрудников. Строгое распределение обязанностей или контроль не могут привести к желаемому результату» [1,20].

С учетом вышесказанного можно выделить две специфические задачи менеджмента:

♦ достижение необходимого уровня культуры организации в целях обеспечения фиксированных моделей решения проблем координации;

♦ выработка в связи с этим соответствующей организационной идеологии.

В данном случае термин «идеология» употребляется не в политическом смысле, а для обозначения дополнительных параметров структуры, ее содержательно-оценочных критериев, выраженных показателями поведения, мотивации, ценностных ориентаций субъектов управления, умения руководителей организации максимально активизировать человеческий фактор, национальные, корпоративные и иные интересы.

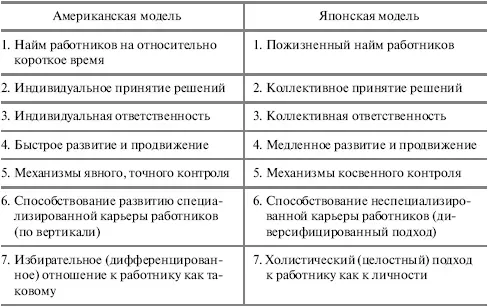

Проиллюстрируем данное положение, сравнив американскую и японскую модели менеджмента. Отвечая на вопрос, почему японский менеджмент эффективнее западноевропейского и американского, В. Цветов приводит цитату из японского учебника по менеджменту:

«Увеличение продуктивности производства достигается в первую очередь не внедрением передовых технологических методов, хотя они, без сомнения, чрезвычайно важны, а организацией менеджмента. Этим термином именуется координация и объединение в процессе производства индивидуальных усилий и предоставление работающим побудительных мотивов, которые, во-первых, стимулировали бы координацию и объединение и, во-вторых, способствовали бы совмещению взглядов и целей всех или, по крайней мере, большинства участников производства. <���…> Выражаясь проще, увеличение продуктивности производства находится в прямой зависимости от эффективности использования трудовых ресурсов» [11, 23–24].

В этом определении максимально выражен организационно-идеологический аспект менеджмента, особый акцент сделан на необходимости определения побудительных мотивов субъектов деятельности, активизации в связи с этим человеческого фактора. Типичными элементами подобной модели являются:

♦ чувство миссии;

♦ харизматическое руководство;

♦ нормативный контроль;

♦ наличие неформальных связей.

В отличие от японской в американской модели менеджмента нет столь глубоко укоренившихся ценностей и побудительных мотивов. Секрет успеха японского менеджмента, как полагает профессор Станфордской школы бизнеса в США Р. Паскаль, еще и в том, что их менеджеры – это служащие, которые ранее действовали во многих сферах бизнеса: производстве, финансах, сбыте, а не лица с односторонним опытом [11, 135].

Если в японских фирмах организацию приспосабливают под человека, то в системе управления американских фирм, напротив, приоритетными являются функции, задачи и должностные обязанности, в соответствии с которыми осуществляется поиск кандидата на должность.

Дело здесь, очевидно, не только в разных методах организации производства, но скорее в разных типах культуры организации, в принципиально иных организационно-идеологических подходах к решению этой проблемы. Приведем сравнительные характеристики американской и японской моделей менеджмента, описанные американским ученым У. Оучи [7, 48–49].

Таблица 6.

Модели американского и японского менеджмента

Многие исследователи, включая и российских, полагают, что японская модель менеджмента в большей степени отвечает современным производственно-экономическим и рыночным реалиям. Так, А. А. Исаенко в своих исследованиях явно отдает предпочтение именно этой модели, характеризуя суть новой идеологии управления:

♦ ставка делается на человека самореализующегося (в отличие от человека экономического и человека социального);

♦ фирма рассматривается как живой организм, состоящий из людей, объединяемых совместными ценностями, как «клан»;

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: