Александр Пужаев - Исследование систем управления. Научно-популярное издание

- Название:Исследование систем управления. Научно-популярное издание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Санкт–Петербург

- ISBN:9785996512737

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Пужаев - Исследование систем управления. Научно-популярное издание краткое содержание

Для студентов вузов, слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки, обучающимся по направлению «Менеджмент», а также менеджеров, желающих повысить обоснованность принимаемых решений и собственную эффективность.

Исследование систем управления. Научно-популярное издание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

• Теоретический характер . Хотя исследование чаще всего основывается на изучении эмпирического материала, оно должно содержать элементы обобщений. А для этого необходимо иметь хотя бы несколько объектов исследования. Тогда можно делать обобщённые выводы, элементы теории, которые смогут использовать другие учёные и практика. Надо отметить, что к слову «теория» многие практики относятся с пренебрежением. «Это всё теория» – можно услышать высказывание руководителя, ознакомившегося с рекомендациями учёных. Следует помнить мнение одного незаурядного учёного: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория». А чтобы быть «хорошей», теория должна основываться на умелом исследовании практики, а не быть «высосана из пальца».

Но как можно обеспечить истинность научных знаний? Основным критерием конечно является практика. Но вместе с тем можно назвать некоторые предпосылки, которые если не гарантируют, но повышают вероятность истинности.

• Использование научных методов. Методом называют способ осуществления определённых действий, который доказал свою результативность и признан специалистами. Научные методы признаны научным сообществом, поэтому их правильное применение обеспечивают истинность получаемых результатов.

• Повторяемость (воспроизводимость) результатов. Для некоторых наук, например, физики или химии повторяемость является обязательным условием доказательства истинности знаний. Только в этом случае можно утверждать, что полученные результаты носят не случайный, а закономерный характер.

• Интерсубъективность. Иногда учёные не вполне доверяют результатам, которые получили другие учёные. И тогда они повторяют проведённое теми исследование, чтобы убедиться в истинности полученных результатов. В случае получения тех же самых результатов, можно быть уверенным в истинности полученных новых знаний.

• Добросовестность исследователей . Как это ни грустно признавать, но и в науке встречаются случаи, когда учёные выдают желаемое за действительное. Иногда это происходит по объективным причинам. Но иногда учёные намеренно искажают, а то и подделывают полученные результаты. Разумеется, это встречается не только в науке. И бороться с этим довольно сложно. Особенно в обществе, где нравственные начала, порядочность не стали естественным свойством человеческой натуры. И где наоборот, обман является естественным способом достижения личных целей.

Рассмотрим общенаучные методы, которые используются для получения научных знаний.

Сравнение – установление сходства или различия в объектах, явлениях, процессах. «Всё познаётся в сравнении» – сказал один из известных учёных. Хотя в точности неизвестно, кто именно. Основные версии – Фридрих Ницше или Рене Декарт. Можно сказать, что сравнение используется везде! А не только в науке. Люди сравнивают себя с другими людьми по внешности, по уровню жизни, по положению и бог знает по чему ещё. Иногда сравнение побуждает попытаться подтянуться до более высокого уровня, научится чему – то новому, стать физически более сильными. Иногда заставляет подражать другим людям. Иногда приводит к зависти. Но это всё субъективное применение сравнения. Наряду с этим, сравнение позволяет с помощью соревнований объективно сравнить подготовку спортсменов, оценить уровень жизни в разных странах, их экономическую мощь. При назначениях на вакантную должность сравнивают, часто по объективным критериям, профессиональные и личные качества кандидатов с разработанными требованиями к вакансиям. Сравнения позволяют обнаружить тенденции в развитии процессов, вскрыть происходящие в них изменения.

Уже несколько десятилетий организации используют стратегический менеджмент. Один из его инструментов – определение сильных и слабых сторон организации, которое осуществляется на основе сравнения её показателей с показателями конкурентов. Кстати этот же подход может применять любой человек по отношению к самому себе. Знание своих сильных и слабых сторон позволит целенаправленно бороться со своими недостатками и лучше использовать свои преимущества. Ещё один из наиболее часто используемых инструментов менеджмента «benchmarcing» основан на использовании метода сравнений. Многие исследования эффективности менеджмента также построены на использовании этого метода. При этом выявляют организации, достигшие по объективным показателям успеха, и, путём сравнения характеристик менеджмента, выявляют факторы его эффективности.

Индукция – эмпирические методы перехода от известного к неизвестному, от фактов к обобщениям , общим выводам и заключениям. (Индукция – от лат. inductio «выведение, наведение». В физике индукцией называют, например, появление электрического тока в проводнике, который перемещается в магнитном поле. То есть, берём проводник, в котором никакого тока нет. Перемещаем его в магнитном поле, и ток появляется. Также и здесь. Рассматриваем некоторые факты. И вдруг нас осеняет: в них же есть нечто одинаковое, общее, вот оказывается в чём дело! Получаем новое знание).

Примером обобщающего правила научной индукции может служить проведение исследования свойств металлов: стали, меди и никеля. При их нагревании обнаружилось следующее. Сталь при нагревании расширяется. Медь при нагревании расширяется. Никель при нагревании расширяется. Можно сделать обобщенный вывод: металлы при нагревании расширяются.

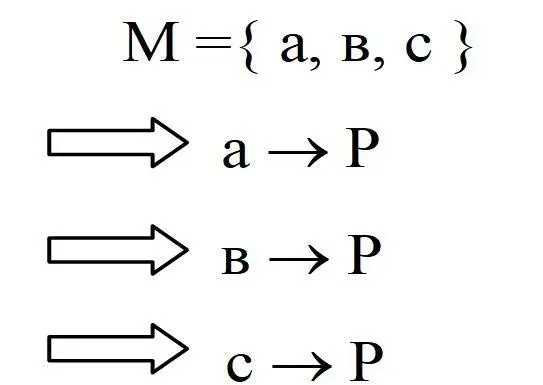

Формализованное описание обобщающего правила научной индукции выглядит следующим образом. Наблюдая одинаковые изменения «Р» объектов «а», «в» и «с», принадлежащих множеству «М», под определенным воздействием

на каждый из объектов, можно сделать вывод, что воздействие

на любые элементы множества «М» приводит к определенному их изменению «Р». В краткой форме приведённое описание выглядит так:

Следовательно

Понятно, что количество объектов может быть любым. И чем их больше, тем более надёжным будет обобщающий вывод.

Наряду с обобщениями научная индукция позволяет искать любые формы связи между явлениями, процессами, предметами объективного мира. Наиболее полно правила научной индукции разработали Ф. Бэкон и Дж. С. Милль. Эти правила являются способами установления причинных связей между явлениями. Они довольно простые и часто применяемые в повседневной практике методы. Их особенностью также является то обстоятельство, что полученные результаты носят вероятностный характер . Обозначим заглавными буквами явления, события, объекты (факторы), которые предположительно являются возможными причинами появления события, объекта, явления, обозначенного аналогичными строчными буквами. Рассмотрим существующие пять методов научной индукции.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: