Виталий Воропанов - История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций

- Название:История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Проспект (без drm)

- Год:2015

- ISBN:9785392177943

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Воропанов - История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций краткое содержание

История государственного управления в России в X – первой половине XIX в. Курс лекций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

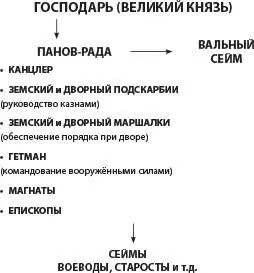

Власть великого князя ( господаря ) ограничивал совет вельмож – Панов-рада , состоявший из должностных лиц высшей администрации, а также крупнейших земельных магнатов и епископов. В компетенцию совета вельмож входили законодательство, внешняя политика, финансы, особо важные судебные дела. По согласованию с Панов-радой господарь проводил назначения в государственные должности. Государственная служба строилась на нормах вассальных отношений: смещение лица с должности допускалось в случае совершения им уголовного преступления на основании судебного приговора. В осуществлении полномочий Панов-рада опиралась на аппарат великокняжеской канцелярии. Система центральных органов управления не получила развития. К числу высших должностных лиц великого княжества относились канцлер – глава государственной канцелярии и хранитель большой государственной печати, земский и дворный подскарбии , ведавшие государственной и господарской казнами, земский и дворный маршалки , отвечавшие за соблюдение порядка и этикета в представительных собраниях и при дворе, а также гетман , командовавший вооруженными силами государства.

Системы местного управления сложились в соответствии с традициями отдельных территорий, отличались широким разнообразием органов и должностных лиц, отсутствием административной иерархии. Если Трокское и Виленское княжества ( воеводства ) являлись вотчинами литовских князей, то статус остальных земель (Жмудской, а также Витебской, Волынской, Киевской, Подольской, Полоцкой, Смоленской, Чернигово-Северской) закрепляли уставные грамоты и, позднее, привилеи (от лат. privilegium). С усилением польского влияния русские наименования высших органов местного управления и территориальных единиц стали вытеснять заимствования: наместников – воеводы и старосты, веча – сеймы, земли и волости – воеводства и поветы .

Расширение социально-политических привилегий польско-литовских магнатов сдерживало процесс формирования эффективного государственного аппарата в великом княжестве, объективно и поступательно ослабляя государственную власть. К началу XV в. относится зарождение практики созыва вальных сеймов – общегосударственных сословно-представительных собраний с формальным участием провинциальной шляхты.

Территория бывшего Галицкого княжества, захваченная к концу XIV в. Польским королевством, в 1434 г. была преобразована из собственности монарха в Русское воеводство .

Приложение № 1

Система государственного управления Великого Улуса

в XIII–XIV вв.

Приложение № 2

Великие князья владимирские во второй половине XIII – первой трети XIV в.

Приложение № 3

Система органов государственной власти и управления Великого княжества Московского к середине XV в.

Приложение № 4

Система органов государственной власти и управления Великого Новгорода к середине XV в.

Приложение № 5

Система органов государственной власти и управления Великого княжества Литовского и Русского к середине XV в.

Лекция 3. Складывание территории России. Изменения в системе управления Московского государства во второй половине XV–XVI в.

1. Складывание территории единого Русского государства. Территориальное расширение России

В правление Ивана III и Василия III (1505–1533 гг.) территория великого княжества Московского увеличивалась путем подчинения русских государственных образований и аннексии областей Литовской Руси. Политико-дипломатическими и военными усилиями были присоединены Ярославское и Ростовское княжества (1463, 1474 гг.), ликвидированы суверенитеты Великого Новгорода (1478 г.), Тверского княжества (1485 г.), Вятской земли (1489 г.). В 1472 г. закреплено подданство Перми Великой, в 1502–1505 гг. прекращено наследственное управление в Перми Вычегодской и Великой. В 1510 г. великокняжеской администрации окончательно подчинилось псковское общество, в 1521 г. в связи с возросшей угрозой южным рубежам Руси Василий III упразднил княжеский дом в Рязани. В целях политической стабильности сотни новгородских, псковских, рязанских семей выводились в московские волости и заменялись жителями иных областей государства.

В ходе русско-литовских войн (1492–1494, 1500–1503, 1507–1508, 1512–1522 гг.) на службу к московской династии перешли князья, владевшие землями в верховьях Оки (верховские), границы государства продвинулись на юг и запад – в черниговские и смоленские земли. Иван III игнорировал ярлыки, выданные литовским князьям татарскими ханами, добился упразднения выплат дани и должности даруг в южнорусских землях, отошедших к Москве. Отношения с Крымским ханством строились на равноправной основе, посылка «поминков» в Бахчисарай оценивалась как откуп от набегов (до 1685 г.). Литовские правители стремились поддерживать легитимность своих притязаний на утраченные южнорусские земли, продолжая получать ярлыки и выплачивать «выход» – признавая формальный вассалитет от Крымского ханства.

В 1499 г. высшие сословно-представительные органы Великого княжества Литовского и Королевства Польского подтвердили унию. Королевские привилеи 1563–1565 гг. отменили юридические ограничения для православной части русско-литовской шляхты, учредили в поветах княжества выборные шляхетские ( земские ) суды и сеймики в соответствии с польским опытом «шляхетской демократии». Итоги объединения земель Великого княжества Литовского в единое правовое пространство, а также развития политических прав его шляхты закрепил Литовский статут в редакциях 1529 и 1566 гг. В 1569 г. в целях успешной геополитической конкуренции с Россией (от греч. Ρωσία) в условиях Ливонской войны (1558–1582 гг.) Великое княжество Литовское и Королевство Польское объединились в союзное государство (panstwo) – Речь Посполитую (Rzecz Pospolita – от лат. res publica).

Территориальному развитию России способствовали активная деятельность ее правителей на постордынском пространстве и подчинение монголо-тюркских государственных образований. Москва стала организатором международного противодействия агрессии Большой Орды, главного правопреемника Великого Улуса. С уничтожением враждебного кочевого объединения к началу XVI в. Крымское ханство (с 1475 г. вассал Османской Турции) сменило политику союза с Московским государством на конкуренцию за наследие Джучидов. В 1487 г. Иван III установил протекторат над Казанским ханством, в 1523 г. Василий III упразднил самостоятельность пограничного Темниковского княжества . Ликвидация суверенитета Казанского ханства (1552 г.) обезопасила восточные границы России. Верховная власть подавила очаги сопротивления, вовлекая народы Среднего Поволжья в подданство. Фискальные ресурсы правительства, фонды поместных земель увеличились. В 1554–1556 гг. Россия присоединила Астраханское ханство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: