Никита Непряхин - Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации

- Название:Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Альпина»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9614-2108-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Никита Непряхин - Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации краткое содержание

Гни свою линию. Приемы эффективной коммуникации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В этой главе мы познакомимся с теорией аргументации, созданной еще Аристотелем и ставшей основой основ всей риторики. Теория аргументации имеет свои законы и правила, во многом построенные на законах логики.

Основные понятия теории аргументации

Итак, что такое аргументация? Аргументация – это процесс доказательственного рассуждения, приведения аргументов и доводов, направленный на убеждение собеседника и обоснование истинности какого-либо суждения. В процессе аргументации участвуют две стороны: аргументатор (тот, кто доказывает) и реципиент (тот, кому адресованы доводы).

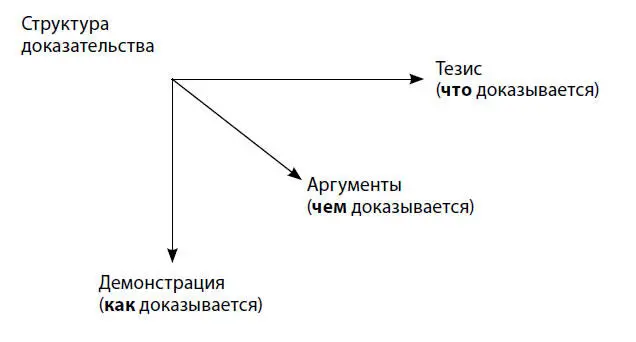

Главная логическая основа любой аргументации – это доказательство, обоснование истинности каких-либо суждений с помощью других бесспорно истинных суждений. Понятия аргументации и доказательства близки, но не тождественны. Недаром говорят: «доказал, но не убедил». Для эффективной аргументации одних доказательств мало, наряду с ними требуется еще и убеждающее воздействие на реципиента. Давайте рассмотрим структуру доказательства:

Под тезисом принято понимать выдвинутое аргументатором суждение, которое доказывается в процессе аргументации. Аргументы – это совокупность взаимосвязанных суждений, с помощью которых обосновывается тезис. Аргументами могут быть известные факты, определения понятий, теоретические обобщения, статистические данные, аксиомы (очевидные, а потому не доказываемые положения). Демонстрацией называется логическая форма построения доказательства.

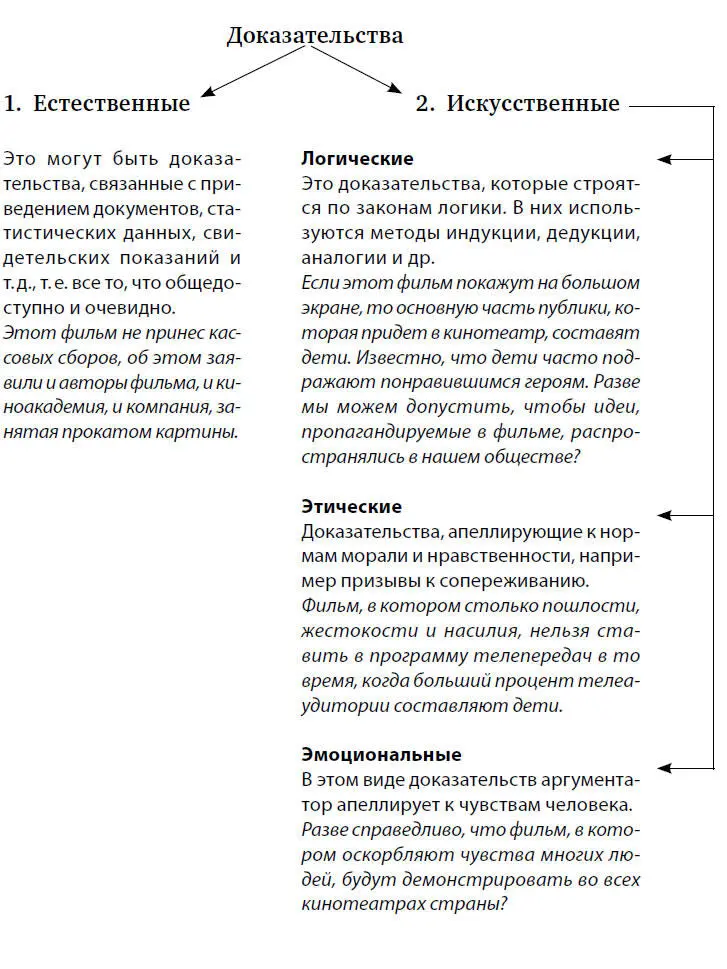

В классической риторике выделяют два вида доказательств.

Есть еще одна систематизация доказательств: прямые и косвенные. При прямом доказательстве оратор приводит необходимые аргументы, из которых логично вытекает тезис. Например, «Настоящее счастье приносят любовь, дружба, уважение людей и успех в своем деле ( прямое доказательство ); счастье не в деньгах ( тезис )». При косвенном доказательстве рассуждение идет другим путем: вместо поиска аргументов для обоснования тезиса, как при прямом доказательстве, формулируется антитезис, т. е. отрицание данного положения. Задача в этом случае – показать несостоятельность антитезиса. По законам логики известно, что если из двух утверждений, противоречащих друг другу, одно ошибочно, то второе обязательно должно быть верно; если антитезис ошибочен, значит, тезис верен. Такой риторический прием также называют доказательством от обратного.

Дедукция – это способ доказательства, при котором на основании логических законов одна мысль следует из другой – вывод частного из общего. Индукция – логическое следование от отдельных фактов к общему принципу. Аналогия – умозаключение о принадлежности какому-либо объекту определенного признака («переносимого» признака) на основе сходства с другим объектом, который имеет такой признак.

Например, докажем тот же тезис «Счастье не в деньгах». Косвенное доказательство: «Допустим, счастье лишь в деньгах, а все богатые люди самые счастливые на Земле. Но мы знаем, что многие очень обеспеченные люди одиноки, непоняты, нелюбимы и это доставляет им боль и страдание. Значит, счастье не в деньгах». При умелом применении косвенные доказательства могут обладать особой убедительностью и эффективностью в споре.

В теории аргументации выделяют законы тезиса, законы аргумента и закон демонстрации.

Законы тезиса

1. Тезис нуждается в доказательстве. Но если речь идет об очевидных фактах или постулатах и аксиомах, общепринятых определениях понятий и т. д., то это не является тезисом, следовательно, не требует доказательств.

Например: «человеку для жизни нужна вода» или «чистая очищенная вода полезна для здоровья». А вот такой рекламный слоган: «Бассейн необходим в каждом доме – теперь этот тезис не нуждается в доказательстве» – я бы аксиомой и постулатом не назвал.

2. Тезис должен быть сформулирован точно и ясно. Тезис не терпит многозначности. В теории аргументации Аристотеля есть правило: кто пытается доказать слишком много, тот не докажет ничего. Античные ораторы рекомендовали в качестве тезиса выбирать не общие, а частные суждения, потому что их легче доказать и сложнее опровергнуть.

Сравните: «Люди злы» и «Некоторые люди злы». Если в первом случае утверждение явно спорно и даже провокационно, то во втором – правдиво, и обосновать его истинность не составит труда. Практика показывает, что, к примеру, доказать тезис «России нужны кардинальные реформы» намного сложнее, чем «России нужна программа борьбы с коррупцией», потому что первый – общий, второй – более конкретный и явный для построения аргументации. Именно поэтому опытные политики (а они обязаны быть еще и талантливыми ораторами) в своей предвыборной кампании используют только конкретные тезисы, которые проще обосновать выступающему и запомнить слушателям.

3. Тезис должен быть одним и тем же на протяжении всего доказательства. В противном случае возникает распространенная ошибка: подмена тезиса. Оратор начинает рассуждать об одном, но в процессе приведения аргументов и доводов забывается и в конце доказывает уже другой тезис. Случается такая ошибка – потеря тезиса: оратор слишком увлекается демагогией и забывает исходный тезис, т. е. то, что он намеревался доказать.

Потеря тезиса наблюдается в речах некоторых политиков. «Я знаю, как сделать жизнь лучше» – таков тезис выступления, который требует доказательств, что их обещания улучшений реализуемы на практике. Но в ходе аргументации они доказывают совсем другое: недостаточность прожиточного минимума, коррупционность нынешних властей и т. д., но ни одного аргумента в пользу того, что знают, как все это исправить, не представляют. Тезис потерялся. Он не доказан.

Законы аргумента

1. Аргументы должны быть истинными суждениями. Несоблюдение этого закона ведет к умышленному обману, если оратор в качестве аргументов использует заведомо ложные факты.

На презентациях различных компаний можно услышать такое: «Наш продукт самый лучший, потому что именно ему отдают предпочтение большинство россиян, и по объему продаж мы опережаем конкурентов в четыре раза». Выглядит эффектно, однако в качестве аргументов используется не объективная статистика, а в основном вымышленные цифры неавторитетных мониторинговых компаний.

2. Истинность аргументов должна быть доказана. Если оратор использует объективно истинные, но не доказанные факты, это приводит к распространенной ошибке, которая называется «предвосхищение основания». По законам логики недоказанный аргумент не принимается. Любые аргументы, неочевидные для собеседника, подсознательно им не воспринимаются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: