Константин Тупикин - Управление и мозг. Руководство по развитию и мотивации сотрудников. Помощь для руководителей

- Название:Управление и мозг. Руководство по развитию и мотивации сотрудников. Помощь для руководителей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005514608

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Тупикин - Управление и мозг. Руководство по развитию и мотивации сотрудников. Помощь для руководителей краткое содержание

Управление и мозг. Руководство по развитию и мотивации сотрудников. Помощь для руководителей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– обсуждать ваши цели и мечты;

– вдохновить вас и стать причиной действий на короткий промежуток времени;

– принимать или отвергать идеи и цели с помощью логики.

Важно помнить, что сознательный мозг не отвечает за действия на долгосрочной основе. Сегодня нейрология доказала, что сознательный мозг отвечает за перспективные цели всего на 2%, остальные 98% – ответственность нашего подсознания.

Информационные пути

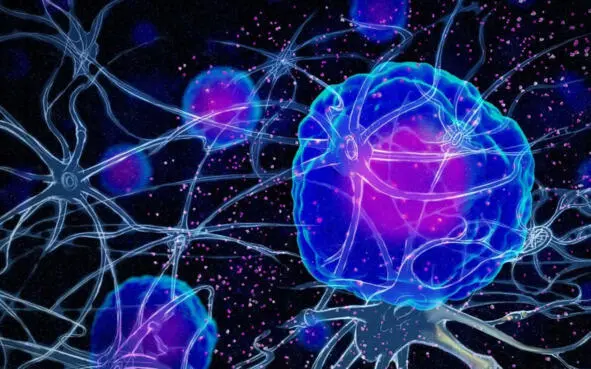

Согласно данным современной нейрофизиологии, в мозге более 100 миллиардов нейронных клеток, что, кстати, практически равняется числу обнаруженных звёзд в галактике Млечный Путь! При этом каждая из этих клеток способна дать порядка 200 тысяч ответвлений.

Рис. 3. Нейронные связи под электронным микроскопом

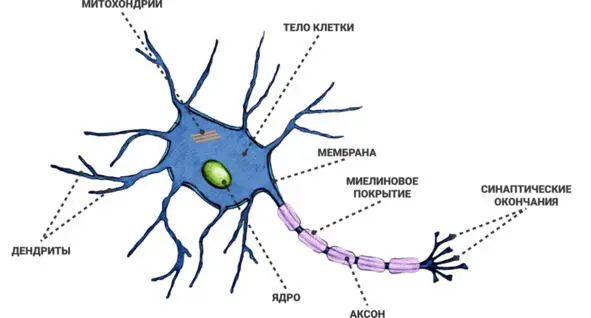

Мозг состоит из нервных клеток (нейронов), которые переносят информацию, закодированную в электрохимических сигналах, также в нем присутствуют глиальные клетки, которые, по всей видимости, обеспечивают нейронам необходимую поддержку и передают информацию друг другу (или тормозят эту передачу). Тело клетки нейрона имеет множество отростков, похожих на волоски, которые по мере отдаления от центра становятся более тонкими и хрупкими. Они называются дендритами и отвечают за получение информации.

Рис. 4. Строение нейрона

У нейронов также есть длинные волокна, аксоны, передающие информацию следующему нейрону на скорости до 320 километров в час. Между аксоном одной клетки и дендритом другой существуют небольшие промежутки – синапсы: чтобы пройти дальше, сигнал должен перепрыгнуть через этот синапс. Среднестатистический нейрон включает в себя до 10 000 синапсов, т. е. контактов с прилегающими нейронами. В синапсе имеется специальная щель (синаптическая щель), через которую должен пройти импульс. Сигналы передаются через синапсы в основном с помощью химических веществ (нейромедиаторов). Именно нейромедиаторы позволяют сигналу идти дальше, к следующему нейрону, без них это было бы невозможно. Всего существует более ста нейромедиаторов: дофамин, серотонин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) – наиболее важные из всех с точки зрения процессов, которые мы рассматриваем в этой книге.

Порядка 7000 нейронов находятся в вентральной области покрышки (зона рептильного мозга), именно они и вырабатывают дофамин. Его можно рассматривать как единицу энергии, которая помогает нам чего-либо хотеть и двигаться к своим целям. Дофамин передается в лимбическую систему, и если наша лимбическая система убеждена в том, что мы находимся в безопасности и ничего не боимся, он попадает в переднюю поясную извилину. Передняя поясная извилина – небольшой «переключатель» между «хочу» и «делаю». Она передает дофамин двигательной коре, чтобы мы могли физически сдвинуться с места, и одновременно префронтальной коре, чтобы сосредоточиться на конкретной задаче и «предвкушать удовольствие» от ее выполнения. Двигательная кора и префронтальная кора – это уже зона неокортекса. Дофамин – это нейромедиатор мотивации, и о нем мы еще поговорим позднее более подробно.

Мозг и развитие

Наш мозг учится с самого момента рождения и до последних мгновений в сознании. В ходе обучения мозг постоянно меняется, так как получаемая информация прокладывает всё новые и новые пути для передачи мысленных электрических потоков. Каждый электрический импульс обязан преодолеть синаптическую щель для формирования новых связей между мозговыми клетками, этот путь ему труднее всего дается в первый раз, но в процессе обучения, когда множество сигналов проходит через синапс, связи упрочняются, растёт количество синапсов и, следовательно, соединений между нейронными клетками. Подобным образом конструируются целые нейронные сети, в которых и закрепляются новые данные: наши модели поведения, знания, убеждения, опыт. Эта функция мозга, заключающаяся в образовании новых нейронных сетей и разрушении старых, называется нейропластичностью. Причём именно плотность нейросетей, а не объем или масса мозга, имеют решающее значение в формировании интеллекта у всех живых существ, включая и человека.

Нейропластичность – этот процесс, благодаря которому мозг меняется под влиянием новых мыслей, переживаний и действий, – является одним из самых выдающихся открытий современности. Раньше бытовало мнение, что нервные клетки взрослого мозга отмирают и не восстанавливаются, однако в 1998 году команда американских исследователей сумела найти доказательства, что нейрогенез не заканчивается в пубертатном периоде, а продолжается в течение всей жизни человека, поэтому у взрослых людей всегда могут появляться нервные клетки. Уменьшение умственной активности с возрастом связано с деградацией клеточных отростков (дендритов), по которым двигаются импульсы от клетки к клетке. Если клетка перестаёт их стимулировать, они закономерно разрушаются, уменьшая способность к проводимости. В любом случае, нейронные сети могут меняться в течение всего жизненного пути человека, и наш мозг обладает безграничным ресурсом нейропластичности до самых последних дней. Нейропластичность – основа обучения и способности меняться, поэтому о ней мы еще поговорим в разделе, посвященном обучению.

Системы мышления

Мышление – это сложный процесс, в котором задействованы многие области мозга. Лобная доля или префронтальная кора непосредственно вовлечена в когнитивный контроль, планирование и исполнительные функции. Она активно участвует в постановке целей, принятии решений и планировании. Лобная доля генерирует мысли и препятствует проникновению отвлекающих факторов. Когда она не справляется со своей работой, у человека развивается синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Мы владеем двумя системами мышления.

«Система 1» (так ее назвал Даниэль Канеман в своей работе по поведенческой экономике) – быстрая, автоматическая и по большей части бессознательная (древние структуры мозга). Данная система широко известна как «быстрое мышление», она активирует островковую долю головного мозга, переднюю поясную кору и части лимбической системы.

«Система 2» – медленная, сознательная и рефлективная. Она гораздо более надежна, но требует усилий и подавления быстрых, очевидных (хоть и часто неверных) ответов «Системы 1». «Система 2» использует абстрактное, внеконтекстное мышление и нужна нам для принятия важных решений. Она получает информацию, аккуратно анализирует ее, находит, чего не хватает, не отвлекаясь на происходящее здесь и сейчас. «Система 2» использует неокортекс, особенно префронтальную и теменную кору.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: