Крис Андерсон - Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса

- Название:Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вершина

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9626-0370-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Крис Андерсон - Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса краткое содержание

Крис Андерсон открыл золотую жилу. Суть открытия проста — современная дисгрибугщя заточена под торговлю популярными товарами и неэффективна.

Спрос на малоизвестные продукты так мал, что делает бессмысленным их производство и распространение. Но суммарная стоимость малоизвестных товаров в миллионы раз превышает стоимость хитов. А когда каждый потребитель может найти информацию о любом товаре — будущее любой индустрии связано с узкими нишевыми рынками. Нужны лишь инструменты, позволяющие учитывать желания каждого конкретного человека.

Эта книга (одна из наиболее значимых книг о бизнесе последнего десятилетия) предлагает такие инструменты. Вполне рабочие, проверенные на практике. Идея «длинного хвоста» применима к интернет-торговле, издательскому бизнесу, музыке, киноиндустрии, производству игрушек, кухонных принадлежностей, рекламе… к чему угодно.

Книга предназначена для предпринимателей и людей, желающих знать свое будущее.

Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Этот девиз возник в конце XIX века. В 1897 году Адольф Оке (Adolph Ochs), новый владелец газеты, придумал эту фразу, чтобы высмеять другие газеты в Нью-Йорке, которые в то время увлекались «желтым журнализмом». Сегодня значение фразы утрачено, она звучит надменно.

Было ли такое время, когда это девиз соответствовал действительности? Скорее всего, нет, и уж точно не сейчас. Джерри Зайнфельд (Jeny Seinfeld) шутит: «Удивительно, что количество мировых новостей точно соответствует объему газеты».

Даже если не учитывать девиз, New York Times сегодня конкурирует не только с другими газетами в Нью-Йорке и в иных местах, но и с коллективной мудростью всех, кто соединен с Интернетом. Доверие — это не качество, само по себе присущее СМИ. Его могут выразить только потребители. В пользу журналистов и редакторов газеты говорит то, что они до сих пор неплохо справляются, поднимая важные вопросы и привлекая всеобщее внимание. Однако информация и новости больше не принадлежат одним только профессионалам.

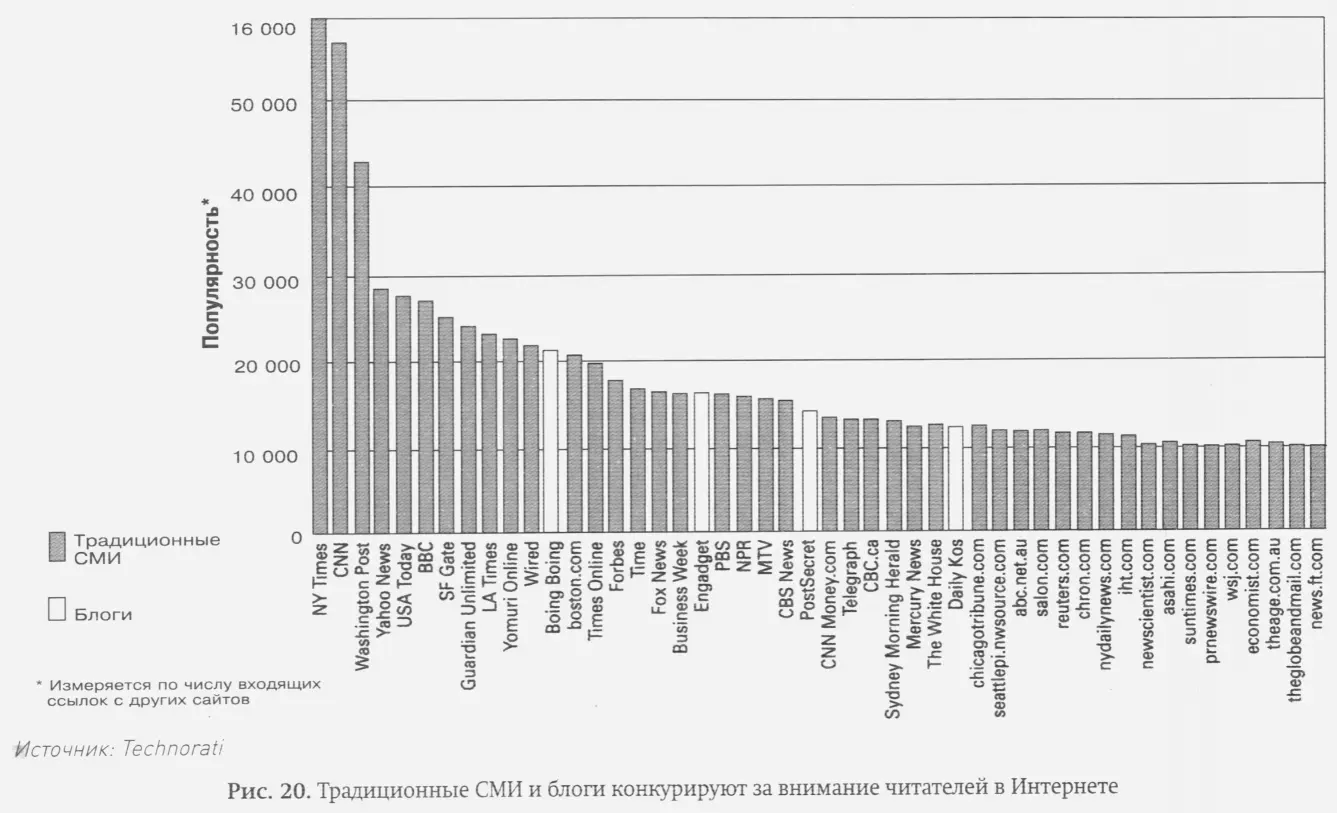

По различным оценкам существует около 15 млн авторов блогов, и вероятность нахождения среди них специалиста с глубокими знаниями в выбранной области высока. Фильтры совершенствуются, и растет вероятность того, что мы сможем найти такого автора. С точки зрения традиционных СМИ, это конкуренция, независимо от ее источника. Есть люди, которые предпочтут блоги. Фрагментация неизбежна.

Лучше или хуже фрагментированная культура? Многие считают, что массовая культура выполняет объединяющую роль, не дает обществу распасться. Если сейчас каждый занят своим делом, существует ли до сих пор общая культура? Совпадают ли наши интересы с интересами соседей?

На сайте Republic.com профессор Чикагского университета Касс Санстейн (Cass Sunstein) утверждает, что опасность реальна — сетевая культура поощряет поляризацию групп: «По мере роста различий между способами общения общество может фрагментироваться, единые сообщества исчезнут». Он вспоминает о Daily Me, гипотетической газете, полностью персонализированной, о которой размышлял Николас Негропонте (Nicholas Negroponte) из Массачусетского технологического института. С точки зрения Санстейна, мир, в котором каждый читает собственную газету, — это мир, «где не нужно узнавать о новостях и вещах, которых вы не запрашивали. Вы видите только то, что хотите видеть».

Кристин Роузен (Christine Rosen), специалист Центра этики и публичной политики (Ethics and Public Policy Center), разделяет эту тревогу. В эссе «Новая Атлантида» ( The New Atlantis) она пишет:

Если эти технологии приводят к поляризации в политике, то какое влияние они оказывают на искусство, литературу и музыку? Стремясь как можно быстрее найти самый удобный и индивидуальный способ получения желаемого, что мы создаем: эклектичные персональные театры или сложные произведения искусства? Поощряем мы творческий или узкий индивидуализм? Это расширение выбора или упадок вкусов?

Роузен говорит, что влияние этих технологий приводит к «эговещанию», чрезвычайно индивидуальному и узконаправленному следованию собственным вкусам. TiVo, iPod и другие нишевые инструменты позволяют нам создать собственную культурную вселенную. А это, как она утверждает, плохо:

Давая иллюзию полного контроля, эти технологии могут навсегда лишить нас способности удивляться. Они поощряют не развитие вкуса, а постоянное повторение фетишей. В стремлении к собственным технологическим миркам мы находим, что все сложнее увидеть настоящую индивидуальность.

Права ли Роузен? Я считаю, что нет. Мне кажется, все наоборот. Мир ниш — действительно мир изобильного выбора, но возникли мощные инструменты, фильтры и рекомендации, которые направляют нас и поощряют узнавать больше, а не меньше. В iPod мы записываем музыку, полученную от друзей, а приставки TiVo постоянно рекомендуют, какие программы нам могли бы понравиться. Свидетельство Netflix говорит о том, что если человек может выбирать из десятков тысяч фильмов, то он не просто выбирает документальную ленту о Второй мировой войне и никогда не уходит от этой темы, нет, его интересы расширяются: в один день он заново открывает для себя классику, в другой — фантастику.

Блогосфера предоставляет наибольшую возможность для нового выбора. Объединение идей и информации, независимо от их источника, профессионального или любительского, — сама по себе мощная сила, ведущая к разнообразию. Основной риск в блогах — следование слишком большому количеству тем, а не фиксация на малом их числе. Каждый, кто взаимодействует с Интернетом и чья культурная вселенная не расширяется, либо нашел какой-то уж очень специфический «угол» блогосферы, либо требует обучения тому, что значат гиперссылки.

Ничто в Интернете не обладает абсолютным авторитетом, и можно исследовать множество источников и принять собственное решение. Это конец ортодоксии и «непорочных» организаций и возникновение сложной мозаики информации, которая поощряет и вознаграждает исследования. 60-е годы научили нас сомневаться в авторитетах, но не предоставили инструментов. Теперь эти инструменты есть. Вопрос в том, как ими лучше воспользоваться и избежать постоянной неуверенности.

Общество, которое задает вопросы и может отвечать на них, — это более здоровое общество, чем то, которое просто принимает на веру сказанное экспертами и организациями. Если профессионализм больше не является мерилом авторитета, нужно разработать собственные методы оценки качества. Мы должны думать самостоятельно. Википедия — только начальный этап при рассмотрении темы, а не авторитет.

К концу подходит и эра телезрителей. Только подумайте, во время расцвета телевидения мы все смотрели одно и то же, часто в одиночестве. Сегодня в Интернете мы можем заниматься разными вещами, но вероятность знакомства с другими людьми выше: мы читаем, что они пишут, общаемся в чатах или просто следуем их примеру. То, что пропало из общей культуры, компенсируется усилением связей с другими людьми.

Сегодня мы не столько фрагментируемся, сколько перестраиваемся. Наши места встреч становятся виртуальными, их много, а люди, собирающиеся вокруг, сами решили сюда прийти. Вместо поверхностных связей массовой культуры мы устанавливаем такие же или более сильные связи с людьми, которые разделяют наши вкусы.

Хотя упадок массовой культуры и может привести к тому, что некоторые замкнутся в кругу единомышленников, я подозреваю, что сила человеческого любопытства, объединенная с легкостью получения информации, сделает людей более открытыми.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: