Лев Николаев - Металлы в живых организмах

- Название:Металлы в живых организмах

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Николаев - Металлы в живых организмах краткое содержание

Металлы в живых организмах - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вопрос о проницаемости мембран клеток для тех или иных веществ крайне важен. Прохождение вещества через биологическую мембрану далеко не всегда напоминает простую диффузию через пористую перегородку. Так, например, глюкоза и другие углеводы проходят через мембрану эритроцита с помощью специального переносчика, который проводит молекулы через мембрану. При этом должны выполняться специальные условия — молекула углевода должна иметь определенную форму, она должна быть изогнута так, чтобы ее контур приобрел очертания кресла, иначе перенос может не состояться. Концентрация углеводов во внешней среде больше, чем внутри эритроцита, поэтому такой перенос называют пассивным.

Бывают случаи, когда мембрана наглухо закрывается для определенных ионов: в частности, в митохондриях внутренняя мембрана вообще не пропускает ионов калия. Однако эти ионы попадают внутрь митохондрии, если в окружающей среде имеются антибиотики валиномицин или грамицидин. Валиномицин специализируется, главным образом, на ионах калия (может переносить и ионы рубидия и цезия), а грамицидин переносит, кроме калия, также ионы натрия, лития, рубидия и цезия.

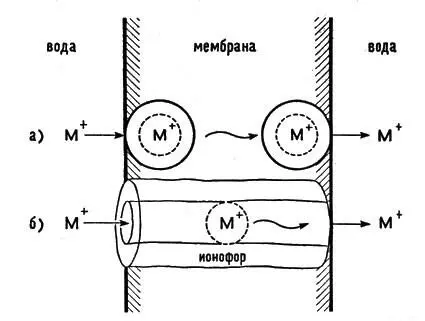

Было выяснено, что молекулы таких проводников имеют форму баранки, радиус отверстия которой таков, что внутри баранки помещается ион калия, натрия или другого щелочного металла. Эти антибиотики назвали ионофорами ("носителями ионов"). На рис. 21 показаны схемы переноса ионов сквозь мембрану молекулами валиномицина и грамицидина. Весьма вероятно, что то токсическое действие, которое антибиотики оказывают на различные микроорганизмы, как раз и связано с тем, что в их присутствии мембраны начинают пропускать внутрь те ионы, которым быть там не полагается; это нарушает работу химических систем клетки микроорганизма и ведет к ее гибели или к серьезным расстройствам, прекращающим ее размножение.

Рис. 21. Схема работы переносчиков ионов — ионофоров: а — подвижный переносчик (валиномицин); б — перенос с помощью канала (грамицидин)

Существенную роль в биологических машинах играют активные переносы через мембраны (см. гл. 8). Возникает вопрос: откуда же черпается энергия, необходимая для активного переноса, и можно ли осуществить его без специального переносчика?

Что касается энергии, то в конечном счете она доставляется все теми же универсальными молекулами АТФ или креатинфосфатом, гидролиз которых сопровождается освобождением больших количеств энергии. А вот относительно переносчиков вопрос менее ясен, хотя несомненно, что без ионов металлов калия и натрия здесь не обойтись.

Концентрация различных веществ в клетке (белковых и минеральных) выше, чем в окружающей среде; по этой причине чаще всего клетка оказывается под угрозой чрезмерного проникновения в нее воды (в результате осмоса). Для того чтобы избавиться от этого, клетка выкачивает ионы натрия в окружающую среду и тем самым выравнивает осмотическое давление. По этой причине концентрация ионов натрия в клетке меньше, чем в среде. Здесь опять обнаруживается различие между натрием и калием. Удаляется натрий, и концентрация ионов калия оказывается относительно больше внутри клетки. Так, эритроцит содержит калия примерно в пять раз больше, чем натрия.

И в мышцах велико содержание калия: на 100 г сырой мышечной ткани калия содержится 366 мг, а натрия 65 мг. Калий в мышцах облегчает переход глобулярной формы актина в фибриллярную, которая и соединяется с миозином (см. выше).

Известны некоторые случаи, когда фермент, активируемый ионом калия, подавляется ионами натрия, и наоборот. Поэтому открытие фермента, для действия которого необходимы оба иона, привлекло внимание биохимиков. Фермент этот ускоряет гидролиз АТФ и называется (K + Na) АТФ-аза. Для понимания его роли и механизма действия надо опять обратиться к процессам переноса.

Как мы уже указывали, внутри клеток повышена концентрация ионов калия, а в окружающей клеточной среде относительно больше натрия. Выкачивание ионов натрия из клетки ведет к усиленному поступлению в клетку ионов калия, а также и других веществ (глюкозы, аминокислот). Ионы натрия и калия могут обмениваться по принципу "ион на ион", и тогда не возникает разности потенциалов по обе стороны клеточной мембраны. Но если внутри клетки оказывается больше ионов калия, чем оттуда ушло ионов натрия, возможно возникновение скачка потенциалов (около 100 мВ); система выкачивания натрия называется "натриевым насосом". Если при этом появляется разность потенциалов, то применяют термин "электрогенный натриевый насос".

Введение больших количеств ионов калия в клетку оказывается необходимым, так как ионы калия способствуют синтезу белка (в рибосомах), а также ускоряют процесс гликолиза.

В мембране клетки и располагается (K + Na) АТФ-аза — белок с молекулярной массой 670 000, который до сих пор не удалось отделить от мембран. Этот фермент гидролизует АТФ, а энергия гидролиза используется для переноса в направлении роста концентрации.

Замечательным свойством (К + Na) АТФ-азы является то, что она в процессе гидролиза АТФ активируется изнутри клетки ионами натрия (и тем обеспечивает выведение натрия), а снаружи клетки (со стороны среды) — ионами калия (облегчая их введение в клетку); в итоге и происходит необходимое клетке распределение ионов этих металлов. Интересно отметить, что ионы натрия в клетке никакими другими ионами заменить нельзя. АТФ-аза активируется изнутри только ионами натрия, но ионы калия, действующие снаружи, можно заменить на ионы рубидия или аммония.

Для функций отдельных органов, в частности сердца, имеет значение не только концентрация ионов калия, натрия, кальция и магния, но и их отношение, которое должно лежать в определенных пределах. Отношение концентраций этих ионов в крови человека не слишком отличается от соответствующего отношения, характерного для морской воды. Возможно, что биологическая эволюция от первых форм жизни, возникших в водах первичного океана или на его отмелях, до ее высших форм, сохранила некоторые химические "отпечатки" далекого прошлого...

Возвращаясь к началу этой главы, мы снова вспоминаем о многофункциональности ионов, об их способности выполнять в организмах самые разнообразные обязанности. Кальций, натрий, калий, а также кобальт проявляют эту способность неодинаковым образом. Кобальт образует прочный комплекс корринового типа, и уже этот комплекс катализирует разнообразные реакции. Кальций, натрий, калий выполняют функции активаторов. А вот ион магния может действовать и как активатор, и как составная часть прочного комплексного соединения — хлорофилла, одного из самых важных соединений, созданных природой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: