Сергей Охлябинин - Азбука гардемарина

- Название:Азбука гардемарина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-44327-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Охлябинин - Азбука гардемарина краткое содержание

Азбука гардемарина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

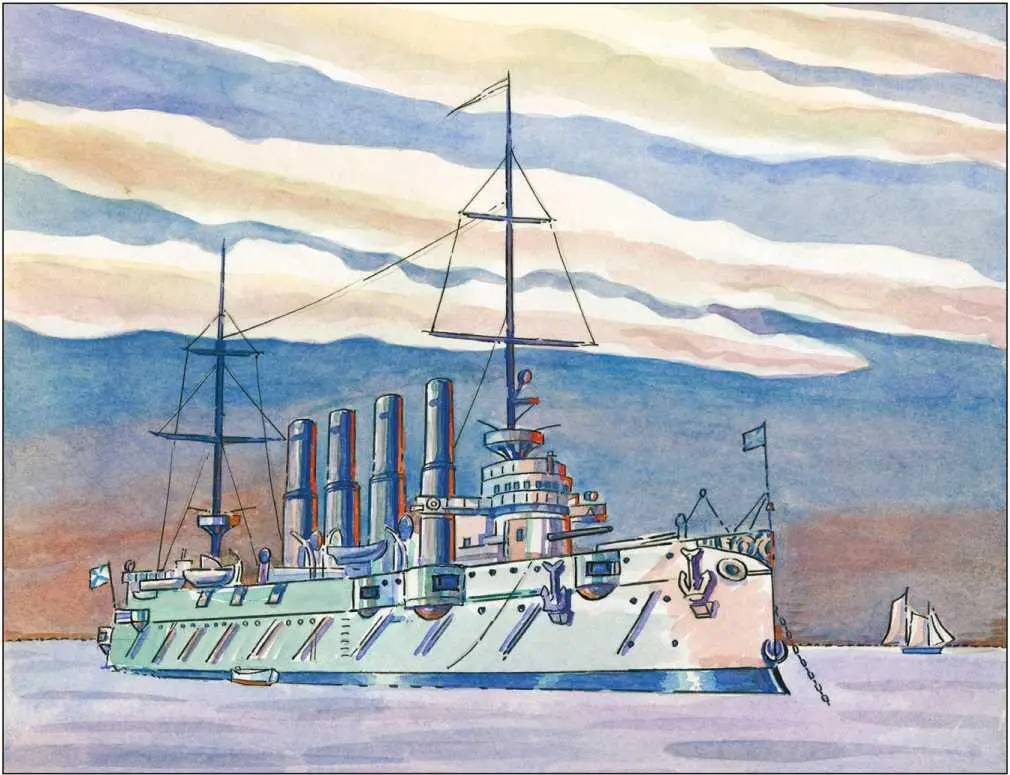

«ВАРЯГ» — бронепалубный крейсер водоизмещением в 6500 т. Он был построен в Филадельфии в 1893 г. Во время Русско-японской войны участвовал в бою при Чемульпо (27 января 1904). Командование кораблем принял на себя каперанг Руднев.

Крейсер 1 ранга «Варяг» геройски сражался в Русско-японской войне (1904–1095).

«ВИВАТ»— шведская яхта (12-пушечная), взятая на абордаж русскими моряками на Чудском озере (в июне 1702). Это одна из первых нелегких побед полка Толбухина.

Всего несколько открытых лодок, вооруженных лишь мелкими пушками, с экипажем, непривычным к водным баталиям, а результат — захват шведской яхты. Русские матросы и солдаты, вооруженные ружьями и ручными гранатами, с отчаянной храбростью бросились на абордаж. После долгой рукопашной схватки командир шведов, не желая сдаваться, бросился за борт, однако его все же удалось спасти. И все-таки он был не в состоянии пережить позор пленения и покончил с собой.

ВИНТОВОЙ КОЛОДЕЦ— специальное отверстие в кормовой части парусных судов, снабженных паровым двигателем. В колодец убирался гребной винт на то время, когда судно шло под парусами, чтобы не гасить скорость. Винтовой колодец, использовавшийся в конце XIX и начале XX вв. не получил широкого распространения, поскольку ослаблял конструкцию кормы корабля, а также затруднял уборку винта и очередную установку на вал.

ВОДОБРОННОЕ СУДНО— это небольшое судно типа миноносца, имеет особые приспособления, которые позволяют на ходу заполнить водой пространство между верхними палубами. Оно было изобретено Степаном Джевецким. При этом осадка корабля моментально увеличивается. Так что видимой над водой остается лишь минимальная часть корпуса судна. Поэтому его трудно заметить. Особенность его такова, что даже если снаряды и достигнут верхней палубы водобронного судна, они не смогут причинить ему особого вреда, так как вода, заполнившая пространство между палубами, сыграет роль своеобразной брони.

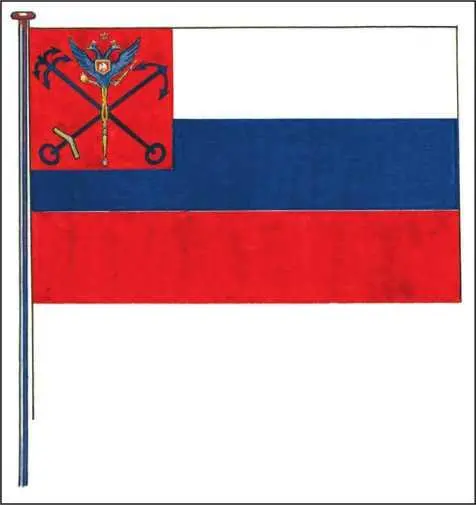

Флаг Санкт-Петербургской городской верфи, на которой разрабатывались проекты водобронного судна Джевецкого.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КРЕЙСЕР— коммерческий пароход, который в случае войны поступал в помощь военному флоту. Морское министерство заблаговременно заключало соглашение с рядом обществ торгового мореплавания, выплачивая им ежегодную субсидию. Вместе с тем, к этим судам предъявлялись и жесткие требования (например, разделение корпуса на необходимое число водонепроницаемых отсеков, обеспечение достаточной скорости и радиуса действий). Подчас эти соглашения военно-морских и гражданских властей осуществлялись еще на стадии строительства пароходов. Тогда военное ведомство предусматривало для будущих судов специальные помещения для боевых запасов, укрепление палуб для возможной установки артиллерии.

В частности, во Франции в конце XIX и начале XX в. подобные торговые суда, после того, как на их палубах испытывались временно установленные артиллерийские орудия, зачислялись в списки военных крейсеров. Затем вооружение снималось и хранилось в магазинах пароходных обществ, однако находилось под контролем Морского министерства.

Подобные хранилища существовали во всех больших торговых портах Франции. А боевые припасы хранились, естественно, в ближайших военных портах.

В Италии правительство выдавало субсидии судовладельцам для постройки быстроходных пароходов с возможной установкой орудий.

В Англии большая часть вспомогательных крейсеров находилась под командой офицеров запаса, а вооружение сохранялось в военных портах метрополий и колоний.

В России в качестве таких крейсеров можно было использовать лишь немногие торговые суда, что и было подтверждено неудачами Русско-японской войны 1904–1905 гг. Однако именно это обстоятельство и подтолкнуло Российскую империю к рекордно быстрому строительству Русского добровольного флота в 10-х гг. XX в.

ВЫБОРГ— русская крепость и морской порт, расположенный на полуострове между глубоко врезавшейся в материк Выборгской бухтой и озером с протяжным названием Суомен-веден-селка, в котором оканчивается популярный в свое время Саймский канал. Помимо удачно расположенного Выборга, к югу от него (в 10 км) находится глубокий (15–20 м) и хорошо укрытый от ветров Транзундский рейд.

Этот порт существует уже почти девять столетий. Основан он в 1118 г., предположительно датчанами, а с XIII по XVII вв. стал главным городом шведской Карелии. Каким же образом шведы завладели этим городом? В 1150 г. во время жестокой междоусобной войны в Дании король Свенд III разбил в окрестностях Выборга Конута Магнуссона — шведского претендента на датский престол.

А уже с 1157 г. начинаются почти непрерывные войны между русскими и шведами за обладание Карелией. Однако не следует забывать, что до 1157 г. часть Карелии принадлежала новгородцам. Жители вольного города Новгорода не собирались уступать кому-либо свои земли. А потому новгородцы еще много раз вторгались на захваченные шведской короной территории (в 1131, 1188 и 1227). Поэтому шведы приняли меры по обороне приграничных областей. На острове Линносаари шведский наместник Торкель Кнутсон заложил замок. Именно отсюда он намерен был продолжать покорение прилегающей Карелии.

В 1318 г. неудачные осады этой морской крепости все-таки завершились. Крепость пала. Однако новгородцы удерживали эту цитадель недолго и через четыре года вновь были вынуждены штурмовать Выборг.

Кроме того, в истоках Невы русский князь Юрий заложил крепость Ореховую. Позже она получила название Орешек, а затем Шлиссельбург. После этого события предусмотрительные шведы решили заключить мир и уступили Выборг. Последняя осада этой крепости новгородцами продолжалась около месяца (в 1322). При Иване Калите столкновения на этих землях продолжались. Мятежи карелов. Нападения новгородцев.

И наконец, в середине XIV в. ворвавшиеся в Выборг новгородцы предали его огню (это произошло в 1351 г.). Горели предместья Выборга и при Василии I. Новгородцы подожгли их в отместку за нападение шведов на берега Невы и Ямбурга.

В XVII в. нападения русских на Выборг продолжались. Поэтому в последней четверти столетия город был обнесен каменной стеной с башнями (в 1477). Удивительная закономерность — с ростом стен возросло и желание их преодолеть. В конце XV в. при Иоанне III огромное по тем временам войско (около 60 тысяч воинов) под началом Василия Шуйского в течение ста дней осаждало Выборг. Однако безуспешно. Когда же русские появились на городской стене, комендант крепости Кнут Поссе приказал взорвать пороховую башню. Осаждавшие вынуждены были отступить, потеряв около четверти своего состава. Этот штурм морской крепости вошел в историю под названием «Выборгского треска».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: