Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Основу экономики края во второй половине XVIII в. составляло земледелие. В орудиях труда, составе возделываемых культур и системе хлебопашества особых изменений не произошло, но посевные площади значительно расширились. Распахав целину, крестьянин в первый год получал в пять (а иногда и в десять) раз больше, чем сеял. Но неудобряемая земля довольно быстро истощалась, урожаи падали, и пашню приходилось бросать. Отсутствие свободных неразрабатываемых участков вблизи селений порождало у крестьян стремление перебраться на новые места. Так, один из крестьян Чаусского острога жаловался, что «через многие годы» пашня у него «вся выпахалась», хлеб на ней родится «с великим оскуднением», и просил разрешить ему переехать в другую деревню, где есть нераспаханные земли. Многие сельские жители переселялись самовольно. Все это приводило к значительной подвижности населения.

Хлебопашество крестьяне по-прежнему совмещали со скотоводством, промыслами, огородничеством. Связи их хозяйства с рынком укрепились, так как увеличился спрос на продукты со стороны заводского населения Алтая. В деревне усилилось имущественное расслоение. Зажиточные приписные крестьяне стали нанимать вместо себя на заводские отработки односельчан-бедняков, которые часто полностью порывали с сельским хозяйством и пополняли группу заводских работников. К концу 70-х годов XVIII в. почти все крестьянское население, жившее на территории нашей области, было приписано к Колывано-Воскресенским (алтайским) заводам. Однако в 1782 г. барабинские крестьяне добились возвращения их в разряд государственных. Небольшое число государственных крестьян жило в это время и в волостях Колыванского уезда.

Мануфактурное производство появилось в России уже в XVII в. На территории современной Новосибирской области зарождение мануфактур относится лишь к 1764-1765 гг., когда в строй действующих вступил Сузунский медеплавильный завод, расположенный на притоке Оби — Нижнем Сузуне [46] Сузун — река. Возможно, название произошло от тюркского сузылга — «растянувшаяся», т. е. длинная река.

. Затем на нем стали выплавлять и серебро. Завод, как и весь Колывано-Воскресенский округ, куда он входил, принадлежал царской семье.

Сравнительно позднее появление в крае мануфактурной промышленности объясняется тем, что интенсивное освоение территории нашей области русскими, началось лишь в начале XVIII в. К тому же сначала заводы строили вблизи рудных месторождений — на Алтае. Там мануфактуры возникли в 20-х годах XVIII в.

Первые сибирские заводы работали на древесном угле, поэтому постепенное уничтожение лесов в окрестностях рудников заставило строить новые мануфактуры в более северных лесных районах.

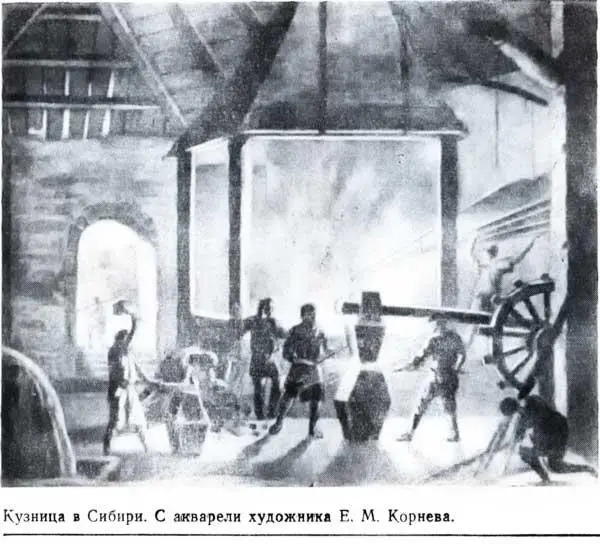

По техническому оснащению и организации производства Сузунский завод находился на уровне передовых мануфактур России и даже мира. На нем существовало широкое разделение труда, применялись вододействующие колеса, механические установки для разлива меди.

Уже в XVIII в. в Сузуне работали талантливые литейщики, токари, слесари, кузнецы-виртуозы. Так, усовершенствованием производства прославился мастер Василий Стрижков, сын которого — Филипп — стал основателем Колыванской шлифовальной фабрики на Алтае.

При Сузунской мануфактуре вырос горнозаводской поселок, населенный преимущественно мастеровыми. Это были кадровые рабочие, прикрепленные к заводу специальным указом. Мастеровые получали жалованье, что приближало их к работным людям капиталистических предприятий. Однако их труд носил принудительный, подневольный характер. Работали мастеровые по 12 часов в сутки под строгим контролем надсмотрщиков, сурово наказывавших за малейшую провинность. Уйти с предприятия можно было только по старости или инвалидности; даже для перехода на другой завод того же Колывано-Воскресенского горного округа требовалось особое разрешение.

По внешнему виду заводские корпуса напоминали тюрьму. Вокруг высокой ограды круглосуточно ходили караулы, раздавались протяжные крики: «Слу-шай!». Смрад от плавильных печей стлался по поселку. Даже вне заводской территории рабочий не был свободен в своих поступках: за ним пристально следил зоркий взгляд начальства.

Одно из преданий рассказывает о бесправном положении заводских рабочих.

«Бежал раз мимо пишкиного [47] Пишка — горный пристав, надсмотрщик.

дому рабочий один, Иван, шапку не снял. В окно увидали ребятишки:

— Папка, рабочий шапку не снимает!

Что тут поднялось!.. Лозы готовят, воз целый везут. Много их изводили: они об народ истрепывались, как лапоть.

И стали на сопке драть. Пишка кричит:

— Крепче! Крепче!

Иван мужик был дряхленький; не выдержал — помер…»

В 1766 г. при Сузунском заводе открыли монетный двор, где из серебристой меди чеканили особую «сибирскую» монету — с изображением сибирского герба (два соболя). Новая монета предназначалась только для Сибири, но она использовалась и в торговле с Китаем и Средней Азией. С 1781 г. в Сузуне начали чеканить монету общероссийского образца.

Сузунский монетный двор был окружен высокими стенами, вход на его территорию охраняли солдаты. Здесь помещались плавильня, кузница, слесарный и токарный цеха, «монетное строение», где из заготовок чеканили деньги. Монетный двор был крупной самостоятельной мануфактурой.

В отличие от центральных районов страны на территории нашей области не отмечено крестьянских войн. Даже в годы восстания, возглавленного Е. И. Пугачевым, борьба сибирских крестьян и мастеровых сводилась к побегам, отказу от выполнения повинностей, подаче челобитных. Менее жестокие формы эксплуатации местного населения не позволяли классовому протесту достигнуть здесь той степени остроты, которая была характерна для крепостной европейской России.

И все же волнения нередко сопровождались открытыми столкновениями с властями. В 1759 г., например, крестьяне Чаусского ведомства Петр Бурматов (из д. Луговой) и Федор Барабанщиков (из села Кривощекова) возглавили сопротивление казакам, присланным для препровождения крестьян на работу на казенных судах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: