Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

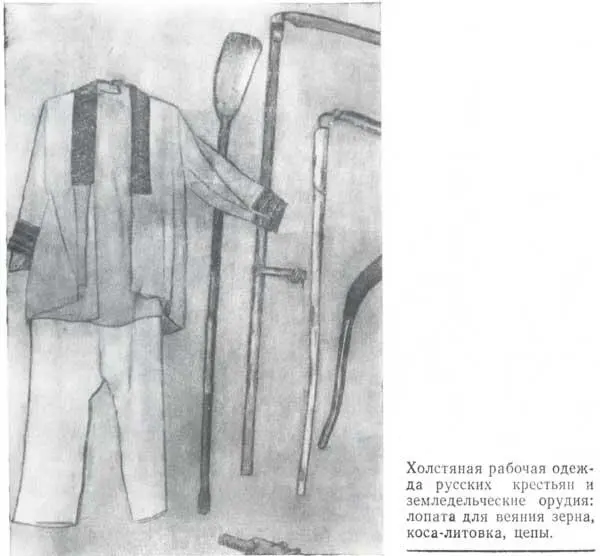

К хозяйственным постройкам относились хлевки для скота, бани, погреба, амбары, сараи.

Некоторые бедняки не имели собственных домов и ютились «на подворье» у односельчан, уплачивая им за приют деньгами, хлебом или работой в их хозяйстве.

Освоение отдаленной российской окраины не могло осуществиться без знаний о природе, об окружающей жизни, которые местные крестьяне приобрели от отцов и дедов, расширили на основе собственного трудового опыта. Семья являлась одновременно и своеобразной школой. Дети знакомились с народным сельскохозяйственным календарем, овладевали производственными навыками, учились предсказывать погоду по приметам. Крестьяне умели делать не только краткосрочные, но и долгосрочные прогнозы. Например, было замечено, что «если зима сухая, морозливая, весна будет засушливая; зима буранливая — весна теплая, дождливая». «Если на Авдотью-плющиху (примерно 13 марта) ненастье, то весна будет долгая».

Сроки сельскохозяйственных работ связывались с определенными датами: «1 августа — день Первого Спаса. Первый сев озимой ржи». «29 августа, день Ивана Лестного. Коноплю рвут», «1 октября — Покров. Не жди Покрова, капусту секи».

Верные наблюдения и приметы перемежались с суевериями и предрассудками. Так, считалось, что если во время посева гороха кто-нибудь будет есть на поле, посев погибнет. Если впереди стада шла белая корова, то ожидали хорошей погоды. Если не завязывались огурцы, пустоцвет срывали, приговаривая: «Пустоцвет за огород, огурцы в огород».

Царское правительство мало заботилось о распространении просвещения на окраинах страны. Лишь растущая потребность в грамотных чиновниках, профессионально-технических кадрах, офицерах привела к открытию в Сибири ряда официальных школ: общеобразовательных, геодезических, горных, медицинских. Однако на территории нашей области их не было.

Письму, чтению и элементарному счету дети учились у «частных мастеров грамоты». Такие «школы» оказывались недоступными широким слоям крестьян, так как «частных мастеров грамоты» было очень мало. Кроме того, крестьянские дети с семи лет занимались домашними и полевыми работами; родители не могли отдавать их в обучение, чтобы «не лишиться необходимой в домообзаводстве помощи».

Александр Николаевич Радищев был первым русским революционером. Его книга («Путешествие из Петербурга в Москву», 1790 г.) смело обличала самодержавие и помещичий произвол.

Царское правительство жестоко расправилось с Радищевым: его сослали в Восточную Сибирь, в Илимский острог. В те годы дорога всех сосланных пролегала по Барабинскому тракту. Поэтому А. Н. Радищев дважды проезжал по нашей области — в Илимск и обратно.

Во время остановок в пути Радищев знакомился с местными жителями, их хозяйством, бытом, настроениями. Поэтому его «Записки путешествия в Сибирь» и «Записки путешествия из Сибири» служат источником сведений по истории нашей области. Везде он видел «огорчение против дворян и начальства», грубость и произвол местных властей, их взяточничество, непомерно тяжелые повинности.

Сибирские путевые дневники А. Н. Радищева написаны с тех же позиций демократа и революционера, что и «Путешествие из Петербурга в Москву».

Выводы

Во второй половине XVIII в. русские крестьяне успешно осваивали южные районы нашей области. В значительной степени это освоение шло за счет подвижности местного сельского населения. Земледелие оставалось основным занятием русских крестьян и все шире распространялось среди чатских и барабинских татар.

В 60-х годах XVIII в. в области зарождается мануфактурная промышленность и появляется новая категория зависимого населения — мастеровые, основным источником существования которых являлась заработная плата. Ухудшение положения трудового населения вело к обострению классовой борьбы.

? 1. Какие изменения в расселении русских людей и их хозяйстве произошли во второй половине XVIII в.? 2. Выделите общие черты в развитии и характере мануфактурного производства в европейской части страны и на территории нашей области. 3. Чем объяснить более позднее зарождение сибирской промышленности? 4. Как осуществлялось управление территорией нашей области? 5. Что нового вы узнали о классовой борьбе по сравнению с первой половиной XVIII в.? 6. Расскажите о культуре русского населения.

(Из челобитной крестьянина Саввы Руднева в судную избу)

С прошлых давних лет, назат тому лет с шездесят и более, как отец мой, так по наследству и я… жительство имею в Чауском остроге и поныне… через многие годы пашенная у меня земля вся выпахалась, на коей и хлеб родитца с великим оскуднением, и ежегодно против посеву бывает немалый недород, и та пашенная земля стала быть в отдаленности, и впредь мне пахать уже неможно… к тому ж скоцким выпуском и сенным покосом весьма недовольно, а особливо вешним временем я водою топит…

И за тем изнеможением я… з детьми своими, Васильем, Михаилом, для пахоты пашенной земли, довольных сенных покосов и скоцких выпусков желаю переехать не в дальное от Чауского острогу, например, через дватцать верст на речку Вьюну [49] Вьюна — река, от слова вьюн — «извивающийся, вьющийся».

, в деревню Кутермину…

( Из «Записок путешествия из Сибири»)

…Дорога идет лугом по Оби, а потом за зимовьем чрез бор до деревни или аула татарского Ор, а от оной по Чаусе лугами до Чаусского 19 верст. В оном живут крестьяне, приписанные к Колывано-Воскресенским заводам, где они работу производят сверх подушных денег, ценою каждой душе на 2 р. 70 к., а платят, буде (если) сами не хотят, от 12 до 15 р., и самый радивый [50] Радивый — старательный.

может оную едва окончить в 10 недель. Питаются одним хлебопашеством…

В Крутых Логах купили щук 1 пуд 60 к. Ловленная в Убинском. Мужик кажется богат. Из посельщиков живущих иные довольно зажиточны. Плачевного зрелища, старых и дряхлых обнищавших становится гораздо меньше, и можно предсказать, что если разорительная рука начальства частного не прострет свое опустошение, если равняющаяся огню для сельского жителя приписка к заводам не распространится на барабинских жителей, то благосостояние их будет лучше и лучше…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: