Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К концу третьего тысячелетия до нашей эры в жизни населения южных районов Сибири произошли важные перемены, обусловленные переходом к металлическим орудиям труда. Ножи, кинжалы, шилья, иглы, иногда топоры стали отливать из меди. Но мягкие медные орудия не могли соперничать с каменными. Поэтому каменные изделия по-прежнему преобладали.

С середины второго тысячелетия до нашей эры, видимо, из казахских степей в Сибирь проникают более развитые племена. Первый могильник, оставленный пришельцами из южных степей, был обнаружен у старинного села Андроново в Минусинской котловине. Поэтому памятники культуры этих племен получили название андроновских, а сама археологическая культура [4] Археологическая культура — археологические памятники, относящиеся к одному времени и отличающиеся присущими только им особенностями. Изучая, когда возникали, распространялись и исчезали археологические культуры, ученые восстанавливают историю племен и народов, живших в эпоху, когда не было письменности.

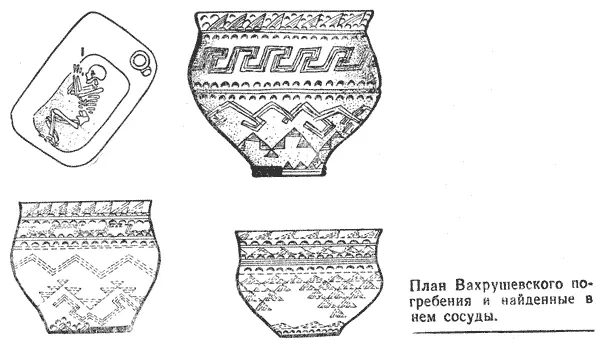

— андроновской. Следы ее найдены и в Новосибирском Приобье — у деревни Вахрушево Коченевского района.

Андроновцы уже знали бронзу и технику литья в формах (часто каменных). Бронзовые топоры и копья быстро вытесняли каменные орудия труда. Появились люди, занимавшиеся в основном литейным делом. Для остальных мужчин главным занятием стало скотоводство оседлого типа. В стадах преобладал крупный рогатый скот; разводили овец и лошадей.

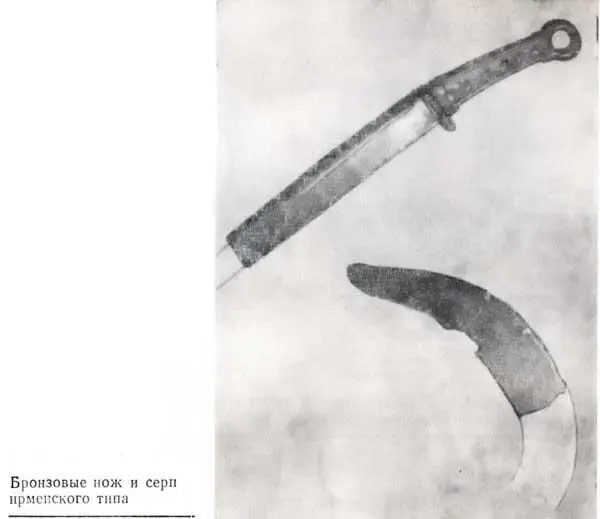

Земледелие в жизни андроновцев играло крайне незначительную роль. Техника его была очень примитивной: землю обрабатывали каменными мотыгами, колосья срезали бронзовыми серпами, зерно растирали на ручных зернотерках. Земледелием и собирательством занимались женщины. В качестве подсобных занятий сохранились охота и рыбная ловля.

Из плотной глины андроновцы делали красивые сосуды с тонкими стенками, украшенные сложным геометрическим орнаментом, наносившимся на сырую глину гребенчатым штампом. По мнению ученых, наиболее нарядные сосуды имели магическое, религиозное назначение.

О существовании религиозных верований свидетельствуют и погребения андроновцев. Они считали, что после смерти душа человека отправится в загробный мир. Поэтому умершему ставили в могилу большие горшки с молочной и растительной пищей, клали куски баранины, чтобы он мог подкрепить свои силы во время трудного пути на «тот свет». Такие сосуды обнаружены в погребении у села Вахрушево.

С развитием скотоводства резко увеличилась роль мужчин в хозяйственной и общественной жизни. Начался переход к отцовскому роду. Постепенно возрастала хозяйственная самостоятельность отдельных семей, каждая из которых уже могла обеспечить свое существование своими силами. Стада перестали быть собственностью всей общины и перешли во владение семей. Появилось имущественное неравенство.

Следующим этапом в историческом развитии населения области стала сложившаяся на основе андроновской ирменская (карасукская) культура, для которой характерно еще более широкое использование бронзовых изделий. Памятники карасукской культуры обнаружены у устья Ирмени [5] Ирмень — от тюркского ирмен — «трава, очень полезная для лошадей», т.е. река, на берегах которой расположены ценные пастбища.

в Ордынском районе, у села Красный Яр [6] Красный Яр — село на берегу Оби. Яр — крутой, обрывистый берег; определение зависит от цвета слагающих его пород.

Колыванского района и в Чановском районе. Найденные при раскопках изделия свидетельствуют о значительно возросшей технике литья.

{2} 2 Исправлено. В оригинале после слова «наконечник» поставлена запятая, т.е. согласно тексту, на рисунке должен был изображен костяной наконечник и стрелы. Однако на рисунке изображен только костяной наконечник, поэтому выражение следует читать как «костяной наконечник стрелы». Запятая, видимо, была поставлена ошибочно при подготовке издания к печати. — V_E.стрелы, сосуды.

Основой хозяйства оставалось скотоводство. Разводили крупный рогатый скот, овец, лошадей. Подсобное значение имели охота, рыболовство и земледелие, сохранявшее крайне примитивные формы. Ирменцы носили одежду, сотканную из шерстяной пряжи и волокон крапивы.

Жили они в полуземлянках прямоугольной формы, разделенных на две части, жилую и хозяйственную. Тут же за перегородкой помещался скот. Глинобитный пол в жилой части покрывали войлоком и шкурами. В середине крыши оставляли отверстие для дыма от очага. Вдоль стен сооружали нары. Окон не было. В землянке у села Красный Яр обнаружено два очага. На одном готовили пищу (около него найдено много золы, обломков посуды и костей), второй очаг, вероятно, был священным, в нем постоянно горел огонь, так как земля под ним прокалилась, как кирпич, обломков посуды около него не обнаружено.

В землянках ирменцы, по-видимому, жили лишь зимой. С наступлением тепла они перебирались со скотом на летние пастбища. Развитие скотоводства вызвало переход к полуосед-лому образу жизни.

Селения обычно располагались на открытом месте, на высоком берегу реки.

Найденные при археологических раскопках длинные бронзовые ножи, характерные для народов Южной Сибири, свидетельствуют о том, что связи с южносибирскими племенами стали более тесными.

В V веке до нашей эры для изготовления ножей, топоров, кинжалов, наряду с бронзой, стали применять железо. К этому времени относятся памятники большереченской культуры (первые остатки ее обнаружили на Большой речке в Алтайском крае). Поселение большереченцев найдено у деревни Чернаково на левом берегу р. Орды, вблизи ее устья, а погребения — в окрестностях сел Новый Шарап и Ордынское.

Полуземлянки большереченцев почти не отличались от карасукских, но были меньше по размерам. В таком жилище уже не могли держать скот, для него сооружали специальный загон.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: