Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В XVI в. зауральские земли стали привлекать внимание английских, немецких, голландских купцов и промышленников. Они старательно собирали сведения о районах, лежавших за Уралом, об условиях плавания в Северном Ледовитом океане. Были предприняты попытки проложить морской путь к устью Оби. Несмотря на строгие запрещения русского правительства, англичане пытались организовать в низовья Оби и сухопутные военно-промышленные экспедиции. Морским и сухопутным экспедициям рекомендовалось установить связи с Сибирским ханством: «войти в дружбу и заключить союз с великим ханом татарским».

Угроза проникновения западноевропейских купцов и промышленников в Сибирь крайне беспокоила русское правительство, особенно в связи с обострением отношений с Сибирским ханством.

С Сибирским ханством непосредственно граничили владения купцов Строгановых, которым были пожалованы обширные земли в бассейнах Камы и Чусовой. С разрешения правительства Строгановы строили укрепленные городки, нанимали «охочих людей» и казаков для обороны своих владений.

В 1574 г. Строгановы получили царскую грамоту на владение землями по Туре и Тоболу, в пределах Сибирского ханства. В этой грамоте была выдвинута задача полного «замирения» Сибирского ханства. С этой целью Строгановы наняли отряд волжских казаков во главе с Ермаком .

Известно, что дед Ермака, Афанасий Григорьевич Аленин, был посадским человеком и жил в Суздале. Дети Афанасия — Родион и Тимофей — «от хлебной скудости» перебрались на реку Чусовую, в вотчину Строгановых. Здесь у Тимофея родился сын Василий. По свидетельству летописи, «оный Василий был силен и велеречив и остр, ходил у Строгановых на стругах (речных судах) в работе по рекам Каме и Волге, и от этой работы принял смелость и, прибрав себе дружину малую, пошел от работы на разбой [18] «Разбой» в феодальной России был одной из форм социального протеста. Казаки Ермака, по свидетельству современников, нападали на царских посланцев, на караваны купеческих судов и не обижали простой народ.

, и от них звался атаманом, прозван Ермаком».

Осенью 1581 г. после длительной подготовки Ермак во главе отряда казаков и служилых людей [19] Служилые люди — «прибранные» (завербованные) на пожизненную военную службу, за которую они получали денежное, хлебное или земельное жалование. Звание служилого человека было наследственным.

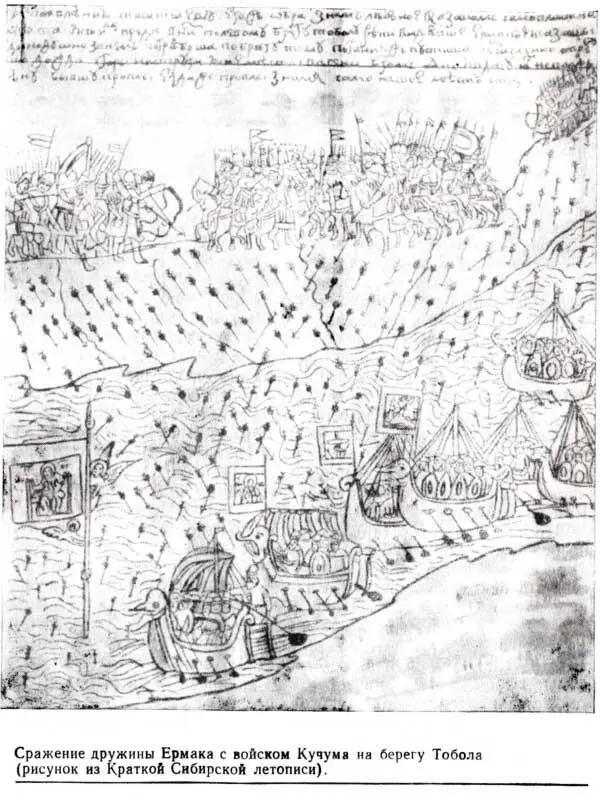

строгановских городков двинулся по р. Чусовой и ее притокам к притоку Туры — Тагилу, в глубь Сибирского ханства. В ряде сражений Ермак, проявивший себя талантливым военачальником и дипломатом, нанес поражения Кучуму и его вассалам, занял столицу ханства — Кашлык.

По численности татары значительно превосходили русских, но ружьям и пушкам могли противопоставить лишь луки и стрелы. Главной же причиной неудач Кучума было отсутствие единства в войсках, ненависть к нему порабощенных народов и «черных улусных людей», видевших в русских своих избавителей.

Кучум после потери Кашлыка откочевал в степь, где сформировал новые отряды и продолжал борьбу с казаками и местным населением, признавшим власть русского царя. Одна из схваток произошла на реке Тартас [20] Тартас — правый приток Оми. От кетского тар — «выдра» и тас — «река», т. е. река, где водятся выдры.

, недалеко от того места, где сейчас находится районный центр Северное.

В августе 1585 г. татарам удалось заманить Ермака с небольшим отрядом в засаду у устья Вагая — притока Иртыша. После гибели атамана остатки его поредевшей дружины покинули Кашлык, но Сибирскому ханству был нанесен сокрушительный удар, от которого оно уже не оправилось.

В 1586 г. в Сибири снова появились русские отряды, уже не встретившие сопротивления. Служилые люди основали на месте городка Чимга-тура русскую крепость Тюмень. Через год на берегу Иртыша, неподалеку от Кашлыка, вырос новый русский острог [21] Острог — поселение, обнесенное высокой бревенчатой стеной с дозорными башнями.

, положивший начало городу Тобольску. Вскоре возникли новые русские крепости и города: Березов, Пелым, Сургут, Тара [22] Тара — река. От тюркского тар — «узкий» (неширокая река).

.

Кучум, кочевавший в степях, оставался противником Российского государства. Он постоянно нападал на русские опорные пункты и местное население, принявшее русское подданство. Все попытки урегулировать отношения с Кучумом мирным путем оказались безуспешными. Ему даже предлагали остаться ханом Сибирского ханства при условии честного выполнения вассальных обязательств. Убедившись в безрезультатности переговоров с Кучумом, тарские воеводы [23] Воевода — высшая должность в местном управлении; возглавлял крупную административную единицу (разряд, уезд), обладал военной, судебной и полицейской властью.

решили «усмирить» его силой.

В августе 1598 г. из Тары выступил воинский отряд, половину которого составляли сибирские татары, под командованием воеводы Андрея Воейкова. После ряда сражений с кучумовцами в Барабинской степи Воейков двинулся к Оби, где находилась ставка хана. Отряд шел очень быстро; впереди основных сил ехали конники, обеспечивавшие разведку.

Утром 20 августа Воейков напал на главную ставку Кучума у устья реки Ирмень, на ее правом берегу (сейчас там Обское море). Разгорелась битва, в которой участвовало более восьмисот человек. Отряд Кучума был уничтожен. Лишь пятидесяти всадникам удалось вырваться из окружения и бежать. Они пытались укрыться в чатских улусах, но были настигнуты и разбиты. Последняя стычка с Кучумом произошла на том месте, где сейчас воздвигнута Новосибирская ГЭС.

Некогда грозный хан, потеряв всех своих воинов, с горсткой приближенных бежал на юг, где позднее бесславно погиб во время грабительского набега на казахские кочевья.

Разгром Кучума произвел огромное впечатление на местное население. Чаты и барабинцы поспешили добровольно принять русское подданство, так как увидели в Российском государстве силу, способную обеспечить им мирную жизнь и защитить от разорительных вторжений кочевников южных степей.

Посланцам А. Воейкова чатские «лучшие люди» заявили о своей готовности признать власть русского государя. Вступить в состав Российского государства были склонны и барабинцы. Очевидно, чаты сообщили о гибели Сибирского ханства своим северным соседям — томским татарам. В 1603 г. в Москву прибыл князек Тонн, просивший поставить в землях томских татар русский город и принять их «под высокую государеву руку».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: