Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1

- Название:История_Новосибирской_области_1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Западно-Сибирское книжное издательство

- Год:1975

- Город:Новосибирск

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Нина Миненко - История_Новосибирской_области_1 краткое содержание

Пособие раскрывает историю Новосибирской области в досоветский период — с момента появления человека до конца XIX в. н.э. Содержание разделов «Словарь» и «Краткий топонимический словарь (по материалам И. Воробьевой)» для удобства обращения перенесено в сноски, но одновременно сохранено в качестве самостоятельных разделов. Текст, набранный в две колонки, как правило, это документы в конце глав, передан сплошным текстом. Графическое выделение двумя вертикальными линиями блоков с вопросами не используется. Очевидные ошибки исправлены без комментариев. В книге использованы стили, поэтому для чтения рекомендуется Cool Reader 3 —

История_Новосибирской_области_1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

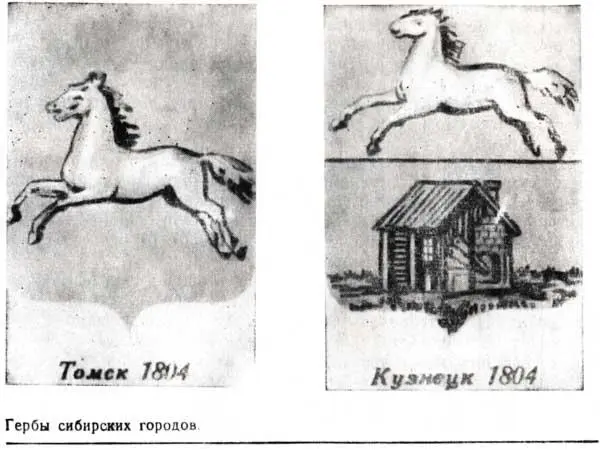

Год спустя на берегу Томи [24] Томь — правый приток Оби. Название произошло от кетского тоом — «река».

возник Томский острог , ставший военным и административным центром обширного Томского уезда. В его ведении находились и земли чатских татар. Острог должен был защищать население бассейна средней Оби от разрушительных вторжений с юга и юго-востока.

Из Томска началось продвижение к верховьям Оби. Уже в 1618 г. томские служилые люди основали Кузнецкий острог, (ныне г. Новокузнецк), ставший опорной базой для продвижения в глубь Горного Алтая.

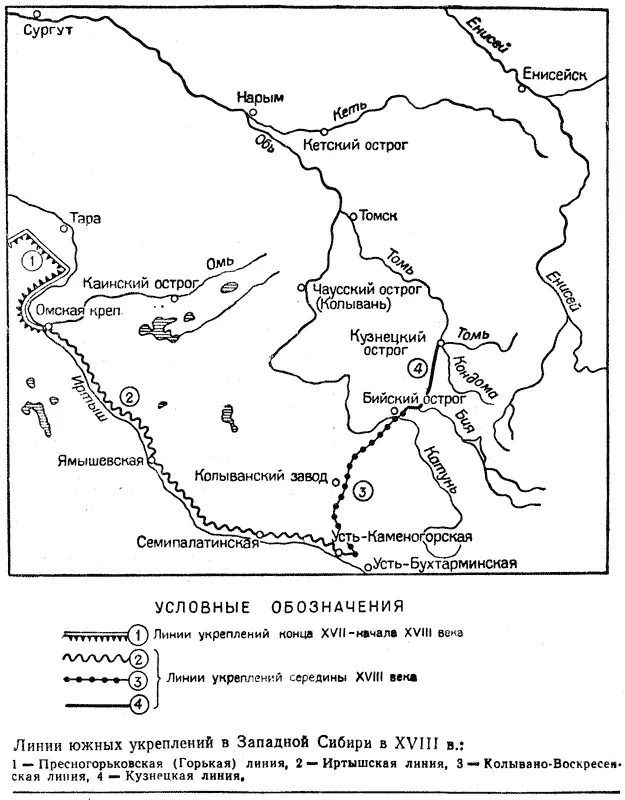

Одной из причин, побудивших население бассейна средней Оби добровольно принять русское подданство, было появление в степных районах Западной Сибири многочисленных западно-монгольских племен. Русские называли их «черными колмыками». Кочевая знать западных монголов стремилась подчинять жителей лесостепной и лесной зон Сибири. Воинственные кочевники захватили все земли от Алтая до Волги и стали сильно теснить население лесостепи.

Дальнейшее продвижение русских на юг оказалось невозможным. В Западной Сибири на рубеже лесостепи и степи установилась временная граница Российского государства. Земли барабинцев более столетия оставались пограничными.

Барабинцы после присоединения к России были обложены натуральной податью — ясаком и вошли в разряд «ясачных татар» . Каждая семья обязывалась поставлять ежегодно 10-12 соболиных шкурок. Ясак вносили также шкурками других зверей — бобров, рысей, лисиц, горностаев, куниц и т. д., приравнивая их по стоимости к соболям. Население улуса связывала круговая порука: члены его давали ясак за тех, кто не смог добыть нужное количество пушнины, а нередко — за больных, стариков и даже умерших. При довольно примитивном охотничьем снаряжении добыть такое количество пушнины было очень трудно, и барабинцы постоянно жаловались, что «положен ясак не по силам». «Захребетники» сначала были освобождены от ясака, но впоследствии с них стали брать по 5-6 соболиных шкурок в год.

Помимо ясака рядовые общинники вносили в царскую казну «поминки» — якобы добровольные дары русскому государю. В 30-х годах сбор их был узаконен, и они стали обязательными. Ответственность за поступление пушнины была возложена на «лучших людей», которые пользовались этим для личного обогащения.

В административном отношении барабинцы подчинялись тарским воеводам. Тяжесть налогового обложения усугублялась не только поборами в пользу местной знати, но и тем, что с барабинцев постоянно требовали дань западномонгольские феодалы. Царское правительство, не имевшее в Сибири достаточных военных сил, вынуждено было смириться с системой многоданства, установившейся в пограничных районах.

Чатские татары, в отличие от барабинских, натуральную подать не вносили, зато выполняли ямскую повинность: перевозили различные грузы на судах и лошадях из Томска в Тобольск и обратно. Часть чатов вошла в разряд служилых татар , выполнявших различные военные и административные поручения. Они участвовали в военных походах, несли караульную службу в окрестностях Томска, на сторожевых пунктах в обских Чатском и Мурзинском городках, строили новые остроги, выполняли обязанности переводчиков и т. д.

Звание служилого татарина было наследственным. Основную их массу составляли потомки родоплеменной знати.

В 30-х годах XVII в. в результате ожесточенной междоусобной борьбы западные монголы объединились в единое государство, получившее название от наиболее крупного племени — джунгар. Верховный правитель Джунгарии — контайша — стал последовательно проводить в жизнь широкие завоевательные планы, стремясь создать могущественную империю, включавшую всю Монголию, Алтай, Казахстан и Среднюю Азию. Его отношение к Российскому государству отличалось крайней непоследовательностью. Иногда он запрещал своим вассалам набеги на пограничные земли России, стремясь заручиться поддержкой русского государя в осуществлении своих планов. Однако вассалы контайши, обладавшие значительной долей самостоятельности, пренебрегали этими запретами.

Русское правительство вынуждено было считаться с воинственным южным соседом. В отношении Джунгарии проводилась твердая линия, остававшаяся неизменной на протяжении более ста лет. Царским воеводам строжайше предписывалось с джунгарами «задоров никаких не вчинать», пограничные конфликты решать мирным путем и всячески содействовать развитию торговли с кочевниками. Жителям пограничных уездов, часто страдавшим от грабительских вторжений, запрещались ответные набеги на джунгарские улусы. Осторожная политика московского правительства раздражала местное ясачное население, вынужденное платить двойную дань, и это накладывало своеобразный отпечаток на его борьбу с гнетом феодально-крепостнического государства.

Наиболее, распространенной формой протеста было бегство «неведомо куда». Иногда волнения ясачных людей выливались в открытые выступления, которые осложнялись вмешательством джунгарских тайшей и их союзников — «беглых царевичей» (сыновей и внуков Кучума).

Одним из крупных выступлений стала так называемая Барабинская «смута», вызванная злоупотреблениями тарских воевод и их неспособностью предотвратить вторжения кочевников. В 20-х годах джунгары, потерпевшие поражение в войне с монголами, вторглись в земли барабинцев, захватили их пастбища и промысловые угодья, грабили и разоряли юрты, убивали сопротивлявшихся, уводили в плен женщин и детей. Тарские воеводы, опасаясь обострения отношений с Джунгарией, строжайше запретили барабинцам совершать ответные набеги.

В такой обстановке в 1628 г. от барабинских татар потребовали немедленно погасить недоимки в уплате ясака, накопившиеся за три года, причем размеры ясака были умышленно завышены, а после отказа воеводы «учали править… государев ясак» батогами.

Действия воевод вызвали взрыв возмущения. Первыми выступили барабинцы, которых возглавил князек Когутай. Они осадили Тару, но захватить ее не смогли и ушли к верховьям Каргата [25] Каргат — река, впадающая в оз. Чаны. Название произошло, вероятно, от тюркского коргат — «защищать», т. е. река, которая помогает укрыться от преследования, прикрывает беглеца в густых лесах, разросшихся на ее берегах.

и Чулыма, где кочевали джунгары. Посланным к ним для уговоров русским людям татары заявили, что вернутся на старые места, если уменьшат ясак. Для переговоров об этом с главными сибирскими воеводами, находившимися в Тобольске, Когутай направил своих представителей. Тем временем к восставшим присоединились чаты, в свою очередь недовольные произволом местных русских властей.

Интервал:

Закладка: