Елена Сапарина - Небесный землемер

- Название:Небесный землемер

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Сапарина - Небесный землемер краткое содержание

Простой вопрос? Со времен философа древности Аристотеля и до наших дней тысячи ученых пытались ответить на него.

Для этого Землю меряли линейкой, объезжали с точнейшими часами в руках, «взвешивали», создавали математические ее модели.

Форма нашей планеты оказалась связанной с тяготением, магнетизмом, строением земных недр и движением Луны. Но точно сказать, что же именно она представляет собой, ученые не могут до сих пор. А в ответе на этот вопрос заинтересованы не только сами «землемеры». Точную форму Земли необходимо знать строителям и геологам, мореплавателям и картографам, астрономам и водителям будущих космических кораблей.

Сейчас в эти исследования включилась новая наука, родившаяся с запуском первых искусственных спутников Земли и космических ракет, — спутникия. Она дает верный ключ к решению одной из важнейших и труднейших задач, интересующих человека с первых дней его существования. Обо всем этом и рассказывает книга Е. Сапариной «Небесный землемер».

Небесный землемер - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Началось с того, что этот преподаватель Лондонского университета со «свойственной ему бестактностью» прямо заявил, что жара тут ни при чем. Он не поленился произвести специальный «опыт». Раздобыв железный шест такой же длины, как секундный маятник, он измерил его зимой и летом. И во всеуслышание объявил, что летом шест действительно удлиняется… на 1/ 6линии. И, значит, для того чтобы он вытянулся на 1,25 линии, температура в Кайенне должна быть по крайней мере на 200° выше, чем в Париже.

Затем он высчитал, что если бы вес маятника на экваторе уменьшала только центробежная сила, то его пришлось бы укоротить всего на 0,4 линии, а не на 1,25, как это делал Рише. Значит, есть еще какая-то причина, делающая маятник здесь более легким.

Когда Ньютон назвал ее, в ученом мире поднялся страшный шум. На голову Ньютона и Рише, заварившего эту кашу с часами, посыпались отчаянные обвинения. Рише, известный в науке лишь в связи со злополучным отставанием часов, был отстранен от научных работ и изгнан из академии. Но с Ньютоном, труды которого уже в то время снискали ему славу выдающегося ученого, справиться было не просто. И борьба разгорелась не на жизнь, а на смерть.

Почему же почтенные академики так возмутились?

Последнее время им приходилось нелегко. Что ни год, то какой-нибудь «выскочка» из молодых придумывал новые хитроумные объяснения старых и, казалось, прочных, как мир, явлений в природе. Почему, например, движутся планеты и Луна и какой вид имеет их путь? Академики никогда особенно и не задумывались над этим. Все было, казалось, незыблемо установлено еще в годы их молодости. Планеты путешествуют по небесам, обходя круг за кругом. Чего же еще?

А один из таких молодых (имя его никому и не было раньше известно) напечатал книгу, которую назвал «Космографическая тайна». В течение нескольких лет, не получая нигде жалованья, терпя нужду и лишения, Кеплер упорно, как он говорил, «боролся с Марсом», вычисляя «расписание его движения». Он проверил свое вычисление 70 раз и исписал свыше 1000 страниц, потратив на это пять лет жизни. И когда кончил, то заявил, что Марс, Луна да и другие планеты не блуждают по небу сами собой, а движутся под действием каких-то неизвестных сил. И вовсе не по кругу, а по овалу.

Пока Иоганн Кеплер разгадывал законы движения планет, в Италии почтенный человек, профессор астрономии и механики Падуанского университета, по слухам, вздумал заниматься совсем уж не солидным делом. Забираясь на самый верх высокой городской башни, он бросал вниз камни. И хотя всем было ясно, что тяжелый булыжник упадет быстрее легкого камешка, профессор Галилей уверял, что они должны падать с одинаковой скоростью, так как движутся под действием одной и той же силы тяжести. И только воздух, оказывая более сильное сопротивление тому камню, который имеет большее поперечное сечение, дольше задерживает его в полете.

Результаты своих «сомнительных» опытов он не постеснялся описать в толстой книге. Героями ее были трое ученых — Сальвиати, Сагредо и Симпличио, спорившие о том, как упадет тяжелый и легкий камень. И если первых двух во Франции хорошо знали (это были друзья Галилея), то что хотел сказать автор, назвав своего третьего, вымышленного героя «простаком»? Не был ли это намек на кого-нибудь из заслуженных членов академии? Ведь взгляды Симпличио как раз и совпадали с мнением французских академиков.

Не успели в Парижской Академии наук прийти в себя от потрясений, как последовало еще одно: на этот раз сам Исаак Ньютон издал новую книгу. И все о том же: как и почему движется по небу Луна и как и почему падает на Земле камень? Он додумался до того, что причина, заставляющая камень падать на Землю, а Луну двигаться вокруг нее, — одна и та же. Это тяжесть, которая, по его словам, будто бы «разливается из центра Земли в окружающее пространство, подобно свету, и простирается даже до Луны».

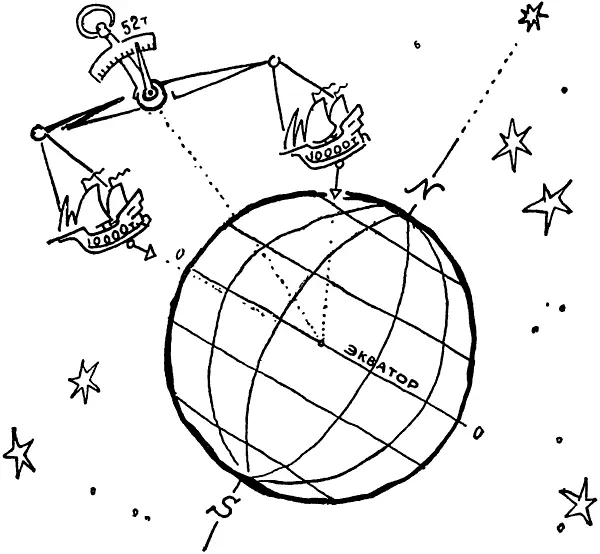

Получалось, что Луна, подобно камню, все время падает вниз. Земная тяжесть тащит ее к Земле, а по инерции она стремится пролететь мимо нашей планеты. В результате Луна и движется по среднему пути, то есть вокруг земного шара.

— В самом деле, — говорил Ньютон, — если мы галилеев камень бросим так далеко и с такой силой, что он не упадет на Землю, а станет обращаться вокруг нее, то он превратится в кеплерову Луну. А раз Луна — «камень», — продолжал он размышлять, — то скорость ее движения, как и любого предмета, обладающего тяжестью, должна зависеть от ее расстояния до центра Земли.

Допустим, время оборота Луны вокруг Земли, вычисленное теоретически в предположении, что она — «камень», и наблюдаемое в действительности, совпадут. Это будет означать, что движение камня, удерживаемого у земной поверхности галилеевой силой тяжести, и перемещение Луны под действием таинственной кеплеровой силы, в действительности происходят под влиянием одной и той же причины — всемирного тяготения.

Так было произнесено это слово, вызвавшее впоследствии столько ожесточенных нападок. Всемирное тяготение…

Тяготение существует между любыми двумя частичками, утверждал Ньютон. Земля притягивает камень, а камень — Землю. Луна тоже притягивает нашу планету и сама подвержена действию земного тяготения. Оно действительно всемирно. И Ньютон спешит многие непонятные раньше явления объяснить своим всемирным тяготением, в том числе и знаменитое отставание часов на экваторе.

Часы отстают потому, что наша Земля — не шар. Она сплюснута у полюсов и растянута вдоль экватора, заявил Ньютон.

Если бы Земля была жидкой и не вращалась, она действительно представляла бы собой шар: эту форму она приняла бы под действием тяготения каждой ее частички к центру. От вращения же образовалась мощная центробежная сила. Она, как правильно понял Гюйгенс, непрерывно увеличивается от полюса к экватору, ослабляя тем самым силу тяжести.

Та же центробежная сила растянула Землю в поперечном направлении. И теперь на экваторе Земля «толще», а на полюсах «тоньше». Любой предмет, который мы поместим на поверхности Земли у экватора, будет дальше отстоять от ее центра, чем тот, что находится на полюсе. Сила тяжести действует здесь как бы издалека и потому еще чуточку ослабевает. Поэтому вес одних и тех же тел и неодинаков в разных местах земного шара.

Меньше всего они весят на экваторе. Здесь они становятся легче на 1/ 190по сравнению с их весом на полюсе. Из-за действия центробежной силы вес тел, находящихся на экваторе, убывает всего на 1/ 289. А остальное они теряют из-за сплюснутости Земли. Вот этого-то и не учел Гюйгенс в своих в общем правильных рассуждениях о часах Рише.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд [litres]](/books/1143543/elena-osokina-nebesnaya-golubizna-angelskih-odezhd.webp)