Владимир Соловьёв - Сто историй о подземном городе

- Название:Сто историй о подземном городе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1988

- Город:Ленинград

- ISBN:5-08-000207-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Соловьёв - Сто историй о подземном городе краткое содержание

Сто историй о подземном городе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

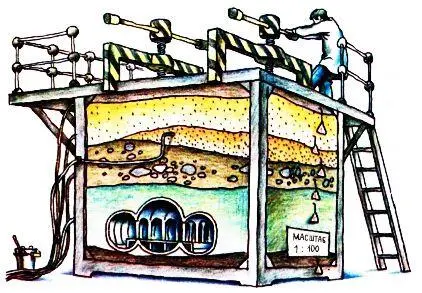

Итак, пора строить модель станции. Тоже строго по правилам!

В задней стенке испытательного стенда снимают металлическую крышку, которая поддерживает «породу», и устанавливают там модель проходческого щита.

Специальным скребком исследователи разрабатывают «породу» впереди щита и медленно продвигают его. После каждого движения щита «тоннель» укрепляют «тюбингами». Они, конечно, крошечные, но очень похожи на настоящие.

Станцию с перегонными тоннелями построили успешно. Теперь смотрят на показания приборов. Их много у испытательного стенда. Приборы показывают давление земных слоёв на станцию, нагрузку на отдельные ее участки и многое другое.

Так мы увидим, что земля давит на один квадратный метр игрушечной станции с силой в одну тонну. Но это на модели! А на самом деле? Помните о масштабе? Взаправду земля будет давить на настоящую станцию с силой в сто раз большей: сто тонн на один квадратный метр!

Если модель станции нагрузку выдержала, — значит, и будущая станция не развалится. Так ведь?

Так бы оно и было, если бы не каверзы подземного царства. Вдруг случится так, что над каким-то участком новой станции спряталась от глаз геологов горушка из тяжеленных ледниковых валунов. Это означает, что на таком участке земля над станцией будет в два, а то и в три раза тяжелее, чем на остальных.

Значит, на всякий случай нужно, чтобы станция строилась с ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ. Запас прочности уже на модели проверяют. С этой целью ее обязательно доводят до разрушения.

Наверху испытательного стенда есть специальные прессы. Их начинают полегоньку подкручивать, тем самым увеличивают давление на модель станции. Вот уже три тонны на квадратный метр… Четыре… Пять…

И вот опорные колонны подземной станции дрогнули, повернулись, свод дал трещину… Та самая картина, с которой началась глава.

Какой же вывод могут сделать исследователи в результате испытаний моделей станции? Во-первых, узнать предельную нагрузку, которую может вынести будущая станция. Во-вторых, найти самое слабое звено станции. В данном случае это опорные колонны.

Они во время испытаний рухнули первыми. Их нужно укрепить.

Испытания, о которых я рассказал, называются МОДЕЛИРОВАНИЕМ и проводятся в специальной лаборатории. А учёные, которые занимаются моделированием, в шутку называют себя «разрушителями станций».

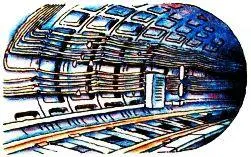

Артерии и нервы метро

Тянутся вдоль тоннеля трубопроводы, толстые кабели и тонкие провода. На подземных вокзалах и в вестибюлях их не видно; они глубоко в стены запрятаны. Эти проводочки и провода для метро то же, что нервы, лёгкие, кровеносные сосуды для человека. Но ним идёт электричество, сжатый воздух, тепло, вода, сложнейшие электронные сигналы. Без них нет связи. Без них недвижным и «мёртвым» будет метро.

Кто выдержит 20 тысяч ударов?

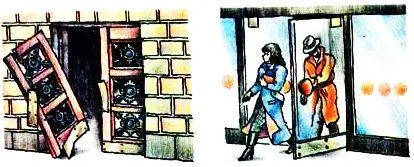

Есть в метро много привычных, знакомых вещей, которых мы просто не замечаем. А они на самом деле хоть и знакомые, да не совсем. Например, ДВЕРИ.

Ежедневно по двадцать тысяч толчков и ударов достаётся дверям метро. Какая дверь обычного дома столько трудится и терпит?!

Конструкторам над «дверным вопросом» пришлось голову поломать.

В вестибюлях станций первой очереди ставили массивные деревянные двери-богатыри. Казалось, их пудовым молотом не разобьёшь. Куда там! Недолго выдержали они. То тут, то там появлялись трещины. Двери приходилось заменять. Да и открыть такую дверь тяжело, особенно если в руках ноша какая-нибудь.

Пробовали делать двери из сталинита — закалённого стекла. Начали службу они хорошо. Удары от них как от стенки горох отскакивали. Но обнаружилось у сталинита другое очень даже уязвимое место — торец. Пришлось и от сталинитовых дверей отказаться.

Сейчас в метро ставят двери из оргстекла с алюминиевой окантовкой. Все испытания они прошли успешно и надёжнее других работают в вестибюлях метро.

На дверях специальные пружины, чтобы мгновенно закрыть открытую дверь. Делается это плавно, чтобы пассажира не ушибить. Двери в метро очень важны. Они тепло в холодные дни сохраняют.

Кто главнее?

Однажды на встрече со школьниками такой вопрос задали начальнику Ленинградского метростроя:

— Какая специальность у вас самая главная?

— Метростроевец, — подумав, ответил начальник.

Ребята не сразу поняли. Тогда начальник объяснил:

— Люди двухсот специальностей строят метро. И любая из них главная. Не будь инженера, проходчика, морозильщика, маркшейдера, гранитчика, взрывника, бетонщика, маляра — не было бы и метро. Все они метростроевцы!

Как станции называют?

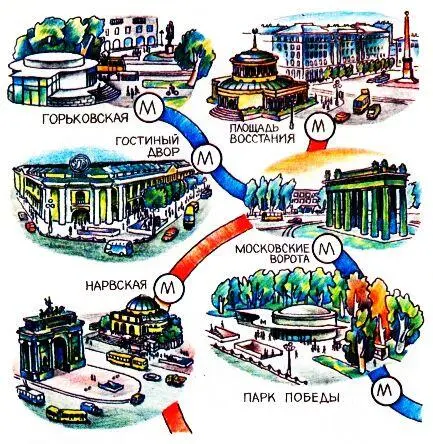

Прежде чем станцию метро откроют для пассажиров, её надо как-нибудь назвать. И назвать так, чтобы сразу все было понятно. Читаешь названия и сразу знаешь, куда и как ехать. Нужен Балтийский вокзал — следуйте до станции «Балтийская». Желаете в универмаг — поезжайте до станции «Гостиный двор». Надо попасть в Петроградский район — найдёте на схеме линий станцию «Петроградская».

Имени Ленина

Наш Ленинградский метрополитен носит имя Владимира Ильича Ленина.

Как-то иностранные гости поинтересовались:

— А почему ваше метро имени Ленина? Какое он имеет отношение к метро?

— Самое непосредственное, — ответил им ленинградский рабочий-метростроевец. Благодаря ленинскому плану электрификации страны отсталая Россия покрылась сетью электростанций. Получив много электроэнергии, мы смогли построить электрическую подземную дорогу — метро. Разве до революции это было возможно? Всей электроэнергии, которую вырабатывали тогда в России, не хватило бы даже на два метрополитена — Московский и Ленинградский.

Сказано верно. По праву имя Ленина на фронтонах всех станций метро. Но есть и особенные станции…

На станции «Обухово» — барельеф.

Вверху — портрет молодого Ленина. Справа — собрание рабочего кружка. В центре — рабочая демонстрация. Слева — схватка рабочих с полицией.

Как связано имя Ленина с названием станции?

Обухово. Почти вплотную к станции подходят современные промышленные корпуса завода «Большевик». До революции назывался он «Обуховским», но имени капиталиста Обухова, владельца завода. Здесь, на «Обуховском», молодой Ленин руководил рабочим кружком. Он помогал рабочим понять, почему богатеют хозяева, а труженики живут в нищете, учил бороться против капиталистов, действовать сообща.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: