Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей

- Название:Следопыты в стране анималькулей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской литературы министерства просвещения РСФСР

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Васильков - Следопыты в стране анималькулей краткое содержание

Что можно увидеть, путешествуя в капле воды?

Как выглядит планета, на которой удалось уничтожить всех микробов? Или как влияют микробы на образование подземных кладов — залежей железа и угля, марганца и нефти, меди и природного газа? Можно ли дерево превратить в сахар и спирт, из картофеля получить лимонный сок, а из ржаной муки — искусственный каучук?

Обо всем этом, а также об удивительных открытиях и смелых подвигах охотников за невидимками рассказывается в книге Игоря Василькова «Следопыты в стране анималькулей».

Следопыты в стране анималькулей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поэтому может случиться так, что микробы разложат все растительные остатки, накопят много перегноя и исчезнут, а микробы второго сообщества не придут им на смену. Тогда питательные вещества в почве будут лежать мертвым капиталом. Растения на такой почве будут голодать.

Правда, рыхление почвы создает условия, благоприятные для развития микроорганизмов второй группы. И все же это не всегда дает желаемые результаты.

На севере и в средней нечерноземной полосе нашей страны весна поздняя. Еще позднее весеннее тепло проникает в почву. А в холодной почве развитие микробов, подготавливающих пищу для растений, подавлено. Между тем именно весной растения больше всего нуждаются в обилии питательных веществ.

Когда Николай Михайлович Лазарев задумался над этой проблемой, он рассуждал примерно так:

«Раз поздняя весна задерживает развитие полезных микробов, надо найти способ внести в почву уже размножившиеся микроорганизмы и делать это возможно раньше. Но ведь микроорганизмы действуют в почве сообществами. В этом их сила. Значит, и обогащать почву надо не отдельными видами, а сразу целым сообществом микробов».

Иначе: надо создать новое бактериальное удобрение. В его состав должны входить все микробы, которые перерабатывают перегной и разлагают его на минеральные вещества.

Работа над созданием нового, живого удобрения велась в тяжелые годы Великой Отечественной войны.

Первые положительные результаты были получены уже в 1942 году. А к 1950 году удобрение прошло тщательную и придирчивую проверку на полях страны и получило права гражданства.

Сообщество микробов, которые превращают органические остатки в перегной, Лазарев называл группой «А». Микробов, перерабатывающих перегной, — группой «Б».

Из начальных букв — аутохтонные, то есть почвенные, микроорганизмы группы «Б» — получилось название нового удобрения: АМБ.

Николай Михайлович может показать чашечку Петри. Ее дно раньше было покрыто ровным слоем перегноя. Теперь вместо этого ровного коричневого слоя остались только странные кружева с рисунком, похожим на ячейки пчелиных сотов неправильной формы. Это следы работы микробов, подготавливающих пищу для растений. Плоская стеклянная чашечка в данном случае является как бы проявленным снимком той невидимой работы, которую совершает в почве сообщество микробов, разлагающих перегной.

Если действие нитрагина, азотобактерина и фосфоробактерина основано на жизнедеятельности одного какого-либо вида микробов, то бактериальное удобрение АМБ включает целое сообщество полезных почвенных микроорганизмов. Здесь есть микробы, образующие аммиак, накапливающие селитру, готовящие доступные растениям соединения фосфора, и некоторые другие важные микроорганизмы.

Сообщество микробов «формируется» в лабораторных условиях из наиболее активных микробов. Затем они размножаются на заводах бактериальных удобрений в торфяной массе.

В результате получается торф, населенный огромным количеством микробов группы «Б». Это так называемая маточная культура. Она рассылается на места, где из нее и готовится удобрение АМБ.

Для приготовления удобрения берут хорошо разложившийся торф, смешивают его с известью и на каждую тонну торфа добавляют один килограмм маточной культуры АМБ.

Для того чтобы микроорганизмы хорошо размножались во всей массе торфа, его выдерживают двадцать дней в теплом помещении при температуре в 20–30 градусов выше нуля.

Это хорошо делать в теплицах. Удобрение можно хранить под стеллажами теплиц и с наступлением теплых дней вносить под посевы.

Но как быть там, где нет теплиц? Николай Михайлович Лазарев нашел любопытный выход из положения.

Он предложил выдерживать удобрение в парниках. Известно, что парники набивают навозом. Он медленно перепревает, выделяет тепло, согревающее парники. Поверх навоза насыпают слой огородной земли, в которой выращивают рассаду. И вот, если в парники вместо слоя земли насыпать удобрение АМБ, то рассада получится даже лучше обычной, так как растение хорошо развивается на торфе. А тем временем удобрение, подогреваемое навозом, пролежит нужное время в тепле.

Микробы сообщества «Б» вносятся в почву возможно раньше. В это время в почве, которая всю весну была холодной, переполненной влагой, жизнь очень бедна. Место в почве еще свободно.

И удобрение АМБ играет роль своего рода десанта микробов, которые завоевывают себе место в почве в сроки, установленные человеком.

Бактериальные удобрения — это новые трофеи смелых следопытов в стране невидимок.

Не следует только забывать, что бактериальные удобрения — не чудо. Поэтому они не могут освободить человека от труда по уходу за почвой. Микробы хорошие работники. Но им надо дать материал для работы.

Ведь для того чтобы приготовить обед, мало одного повара, надо еще иметь продукты, и, наоборот, сырые продукты не превратятся в пищу до тех пор, пока к ним не приложит рук повар.

Так и микробы. Чтобы они выполнили свою роль в почве, для них надо создать соответствующие условия, обеспечить пищей. Значит, только тогда, когда почва хорошо обрабатывается и удобряется, бактериальные удобрения дадут наилучший результат.

Настанет, быть может, время, когда ученые выведут новые виды микроорганизмов, которые возьмут часть этого труда на себя.

Но и теперь создание бактериальных удобрений не может не радовать нас.

Это реальные результаты поисков советских исследователей почвы, изучающих мир невидимых простым глазом существ не ради уничтожения людей, а ради создания изобилия.

Глава седьмая

Невидимки работают

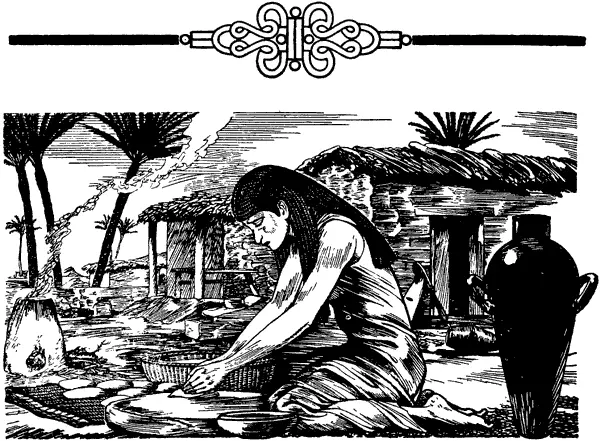

Это случилось очень давно, быть может три — четыре тысячи лет назад.

Египетская женщина готовила еду для своей семьи.

В маленькой клетушке, пристроенной к стене глинобитной хижины с плоской крышей, хранятся ячменные зерна — основное достояние египетского крестьянина, его радость и надежда на будущее. С помощью ручной мельницы с двумя тяжелыми каменными жерновами можно превратить эти зерна в муку грубого помола, а потом замесить пресное тесто для ячменных лепешек. И женщина спешит с глиняным кувшином к колодцу. Внутрь колодца ведут винтообразно расположенные каменные ступеньки.

Но что это? Почему так тревожно забилось сердце, отчего вдруг ослабли привычные к работе руки?

Всем своим телом ощутила женщина, что со дна колодца уже не тянет обычной свежестью. Случилось то, чего она с тайным страхом ожидала давно: вода иссякла, колодец высох. Грозный шему — засушливый, знойный период года — сделал свое дело.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: