Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги

- Название:Девять цветов радуги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги краткое содержание

Из этой книги вы узнаете, что такое свет видимый и невидимый, как он помогает людям познавать и исследовать окружающий мир, проникать в глубь вещества и в космос. Кроме того, вы прочтете о том, как человек научился видеть в темноте, передавать на огромные расстояния изображения и запечатлевать процессы, длящиеся миллионные доли секунды. Обо всем этом и о других новых достижениях науки и техники рассказано в книге «Девять цветов радуги».

Девять цветов радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Попытайтесь, хотя это и непросто, рассматривать одновременно обе фотографии таким способом, как это указано. После нескольких попыток вам удастся приспособиться. Обычно это случается внезапно, и вы вдруг заметите, что пространство изображения приобретает глубину, а все предметы становятся объемными.

Рядом еще фотографии. Не подумайте, что столь странно сдвинутые оттиски, делающие изображение неразборчивым, — типографский брак. Это сделано специально. Красный оттиск соответствует изображению для одного глаза, а зелено-голубой — для другого. Такие стереофотографии следует рассматривать через специальные очки. Вырежьте из бумаги оправу для очков и вклейте в каждое из отверстий по куску цветного целлофана (красного и зелено-голубого). Затем взгляните через эти очки на фотографию. Вы снова испытаете неожиданное и радостное чувство от внезапно раскрывшейся глубины и объемности изображения.

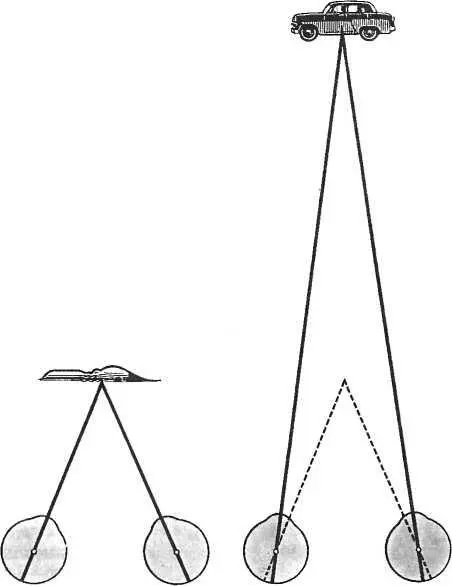

В чем же причина столь резкой разницы в зрении одним и двумя глазами?

Оказывается, она в первую очередь определяется устройством и работой мозга. Ничтожное отличие в изображениях для левого и правого глаза, отличие, которое мы не в состоянии ощутить, разглядывая каждое из изображений в отдельности, при зрении двумя глазами учитывается мозгом и преобразуется в стереоскопическое изображение пространства. Пока еще никто не знает, как, каким путем осуществляет это мозг. Но уже довольно давно известно, что очень важную роль в формировании ощущения глубины пространства играют мышцы, поворачивающие глаза в орбитах, и реснитчатое тело, управляющее аккомодацией хрусталика в каждом из глаз. Сигналы, зависящие от силы напряжения этих мышц, поступают в мозг одновременно с сигналами от каждого из глаз. Они также учитываются мозгом и позволяют ему из двух двумерных изображений (на сетчатке каждого из глаз изображаемое пространство имеет только два измерения — высоту и ширину) создать целостное стереоскопическое, или трехмерное, изображение, то есть такое, где есть три измерения: высота, ширина и глубина.

Рассматривая близко расположенный предмет двумя глазами, мы скашиваем их под большим углом друг к другу. Глядя на удаленный предмет, мы уменьшаем этот угол.

Выше была названа только одна причина уменьшения вредного влияния слепого пятна.

Она заключалась в скачкообразном процессе обзора пространства. Теперь можно назвать и вторую. Она сравнительно проста.

Когда мы смотрим на что-либо, наши глаза повернуты так, что интересующее нас изображение проектируется в область центральной ямки и желтого пятна. Это и понятно — ведь зрительная линия проходит как раз через центр желтого пятна, то есть желтое пятно расположено симметрично относительно зрительной линии. Что касается слепого пятна, то оно смещено относительно этой линии. В левом глазу слепое пятно находится примерно на 15° правее зрительной линии (ближе к носу), а в правом — на столько же градусов левее (опять-таки ближе к носу). Поэтому слепое пятно левого глаза закрывает совсем другой участок изображения, нежели слепое пятно правого глаза.

В левом глазу на слепое пятно попадает изображение дерева, в правом — человека.

Изображения в левом и правом глазу незначительно отличаются друг от друга, и мозг восстанавливает целостную картину, вставляя на место изображения, закрытого слепым пятном левого глаза, соответствующее изображение, полученное на сетчатке правого глаза. Подобным же образом «заштопывается» слепое пятно правого глаза. В результате мешающее действие слепых пятен обоих глаз становится практически неощутимым.

Нам понравилось стихотворение, и настолько, что мы решили выучить его наизусть. Тогда мы начинаем перечитывать его, стараясь запомнить каждое слово и его точное место среди остальных. Одним это удается очень быстро, другим приходится изрядно потрудиться, прежде чем строки прочно улягутся в памяти. Но рано или поздно каждый психически нормальный человек запомнит стихотворение.

Что же это означает: запомнит? А то, что даже по прошествии многих лет человек по желанию может повторить стихотворение слово в слово, не пользуясь при этом ни шпаргалками, ни подсказками.

Память. Что же это такое?

Мы знаем, что память человека определяется работой мозга.

Но пока ученые еще не могут достаточно точно ответить на многочисленные «как?», относящиеся к работе мозга. Это объясняется тем, что они пока мало знакомы с процессами деятельности мозга в силу их невообразимой сложности.

Иными словами, на этом пути сделаны лишь первые шаги. И мы еще слишком мало знаем о самом сложном, самом совершенном создании природы — о человеческом мозге. И пока не станут известны процессы, происходящие в мозгу, связанные с запоминанием, нельзя сказать совершенно точно, почему легко запомнить стихи, но трудно — прозу; почему запоминается мелодия, но не звуки настраивающегося оркестра или какой-либо другой шум; почему запоминаются геометрические фигуры, лица людей, картины мастеров, но забываются полотна абстрактных живописцев.

Об этих процессах, привлекающих внимание многих современных ученых и инженеров, работающих в самых различных областях науки и техники, начинают делать лишь первые плодотворные предположения. Нет сомнения, что в ближайшие годы прогресс в этом направлении будет очень значительным и, быть может, мы станем свидетелями разгадки величайшей тайны — тайны мышления и памяти.

Тогда же достоверно узнаем и об одном из интереснейших средств зрения: о способности запоминать, различать и классифицировать бесконечное разнообразие форм окружающего нас мира. Сейчас это свойство называют форменным зрением.

Вот что пишет о нем один из основателей кибернетики Норберт Винер:

«Одним из наиболее замечательных явлений в зрении следует считать нашу способность узнавать контурный рисунок. Несомненно, контур человеческого лица имеет очень небольшое сходство с самим лицом в отношении цвета и распределения светотени, и тем не менее в нем очень легко узнать портрет данного человека».

Ученого очень интересует эта способность, и вот какие вопросы он задает самому себе и читателям:

«Как мы узнаём индивидуальное человеческое лицо, когда видим его в разных положениях: в профиль, в три четверти или анфас? Как мы узнаем круг как таковой, независимо от того, большой он или маленький, вблизи он или вдали, находится ли он в плоскости, перпендикулярной к линии, проведенной от глаза к центру круга, и представляется как круг или имеет какую-нибудь другую ориентацию и представляется как эллипс?»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Чалова - Глаза цвета радуги [СИ]](/books/1090526/elena-chalova-glaza-cveta-radugi-si.webp)