Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги

- Название:Девять цветов радуги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги краткое содержание

Из этой книги вы узнаете, что такое свет видимый и невидимый, как он помогает людям познавать и исследовать окружающий мир, проникать в глубь вещества и в космос. Кроме того, вы прочтете о том, как человек научился видеть в темноте, передавать на огромные расстояния изображения и запечатлевать процессы, длящиеся миллионные доли секунды. Обо всем этом и о других новых достижениях науки и техники рассказано в книге «Девять цветов радуги».

Девять цветов радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Нечто похожее происходит и при наблюдении звезд.

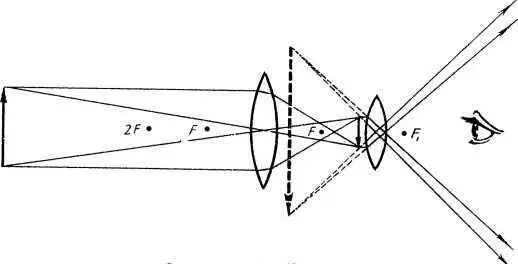

Все лучи, приходящие на Землю от какой-либо звезды, имеют практически одно и то же направление. Иными словами, пути всех фотонов, мчащихся от этой звезды к Земле, параллельны. Оптическая система, находясь на пути такого «дождя» фотонов, меняет направление каждого из них таким образом, что пути их перекрещиваются в одной точке. В глазу эта точка (фокус) находится на сетчатке, а в телескопе — в фокальной плоскости, где обычно устанавливается фотопластинка. Захваченные входным зрачком оптической системы световые кванты отдадут свою энергию: в глазу — палочкам и колбочкам, в телескопе — светочувствительным зернышкам фотоэмульсии или опять-таки палочкам и колбочкам глаза наблюдателя.

В невооруженный глаз фотонов попадает очень мало, а на фотопластинку или в глаз наблюдателя, вооруженный телескопом, — значительно больше.

Это и понятно. Ведь наибольший диаметр зрачка человеческого глаза не превышает 8 миллиметров. И, следовательно, площадь, с которой глаз собирает капли светового «дождя» — фотоны, равна 50 квадратным миллиметрам. Зато входной зрачок построенного в США телескопа имеет диаметр 5000 миллиметров. Площадь его равна 19,6 квадратного метра, то есть примерно такая же, как площадь жилой комнаты средних размеров. Соотношение площадей двух этих зрачков показывает, что в единицу времени телескоп собирает в 392 тысячи раз больше фотонов. Хороший наблюдатель в самых благоприятных условиях может увидеть невооруженным глазом звезды шестой величины. С помощью 5-метрового телескопа ему же удастся увидеть звезды 18—19-й величины.

Невооруженный глаз в нашем случае можно сравнить с узкогорлой бутылкой, а телескоп — с огромным чаном. И если продолжать эту аналогию, то при наблюдении в телескоп глаз можно уподобить бутылке, а телескоп — воронке с очень широким раструбом, собирающей все капли — фотоны и «вливающей» их в узкое отверстие глаза.

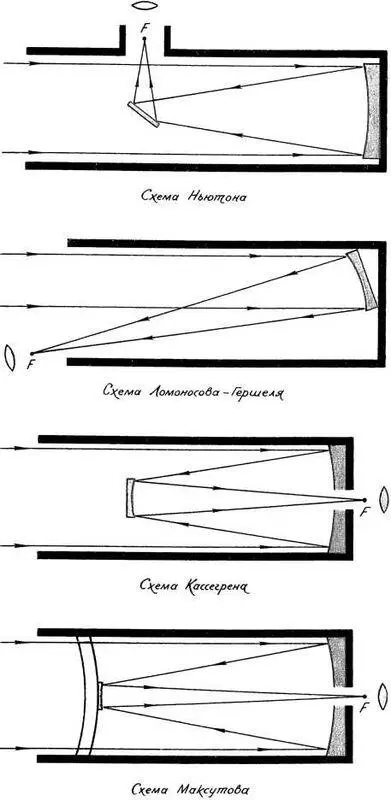

Оптические схемы телескопов.

В наше время астрономы довольно редко смотрят на звезды. Наблюдателя уже довольно давно сменила фотопластинка. Это удобнее по многим причинам, но наиболее важные из них, пожалуй, две.

Во-первых, фотографирование лучше тем, что каждая фотография является самым достоверным документом, сохраняющим на века точнейшие данные о взаимном расположении наблюдаемых объектов, об их светимости и конфигурации, имевших место в то время, когда производилось фотографирование. Обнаружить какие-либо изменения можно, только сопоставив снимки одного и того же участка неба, сделанные в разное время.

Во-вторых, фотографирование позволяет обнаружить звезды и другие объекты, слишком слабые для невооруженного глаза. Это объясняется способностью светочувствительных зерен фотоэмульсии суммировать во времени, накапливать фотохимическое действие фотонов. У глаза эта способность накапливать последовательные возбуждения от отдельных фотонов выражена в значительно меньшей степени. Кроме того, если количество фотонов, попадающих в данную палочку за единицу времени, меньше некоторого минимума (ниже некоторого порога), глаз вообще не ощутит света.

В «паспорте» каждой звезды имеется не только ее фотография, имя и адрес. В него же вписаны и особые приметы гражданки Вселенной — светимость (величина, характеризующая яркость звезды) и спектральный тип. Эти приметы помогают устанавливать специальные приборы — фотометры и спектрографы, применяемые совместно с телескопом. С помощью спектрографа фотографируется спектр звезды, а распределение энергии в этом спектре исследуется особочувствительными термометрами — термопарами.

В наши дни в распоряжении астрономов имеются телескопы различных типов и классов. Одни предназначены для исследования предельно доступных глубин Вселенной, но зато имеют очень малый угол поля зрения; другие так далеко в космос не проникают, но зато позволяют вести фотографирование довольно больших участков неба.

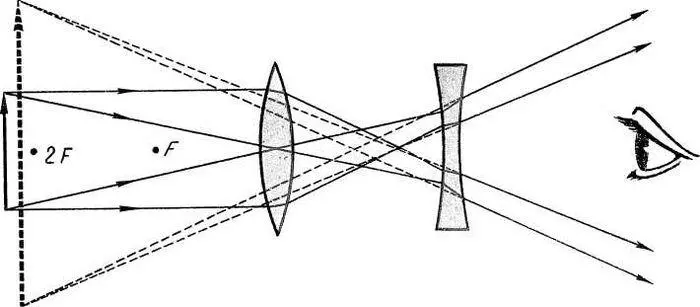

По принципу действия или, вернее, по оптической схеме телескопы можно разделить на три основные группы: рефракторы, рефлекторы и зеркально-линзовые. Первыми появились телескопы, в которых в качестве объектива использовалась собирающая линза, а в качестве окуляра — рассеивающая. По такой оптической схеме была собрана труба Галилея.

Схема трубы Галилея.

Кеплер создал другую оптическую схему, по которой и сейчас выполняются рефракторы. В этой схеме собирающие линзы используются и в объективе и в окуляре.

Схема трубы Кеплера.

Первые телескопы давали очень несовершенное окрашенное изображение. Ньютон объяснил причину этого недостатка и даже пришел к выводу, что устранить окрашивание в рефракторах невозможно. Это была ошибка. Но она имела не только вредные, но и полезные последствия: она натолкнула Ньютона на мысль о постройке телескопа по иной оптической схеме. Такой телескоп был собственноручно изготовлен ученым в 1668 году. Это был первый в мире рефлектор — телескоп, у которого в качестве объектива используется не собирающая линза, а вогнутое зеркало. Окрашивание объектов в рефлекторе принципиально отсутствует, потому что свет не проходит сквозь линзу, а отражается от полированной поверхности зеркала.

Правда, сама идея рефлектора принадлежит не Ньютону — она была высказана еще за пять лет до него соотечественником великого физика — Грегори, но его оптическая схема несколько отличалась от предложенной Ньютоном. Поэтому последнему часто приписывают и славу изобретателя рефлектора. На самом деле он был первым, кто построил телескоп-рефлектор. Грегори же не повезло: уже после того как Ньютон построил свои телескопы, оптическую схему, подобную предложенной Грегори, вновь описал другой ученый — Кассегрен. И оптику, выполненную по этой схеме, до сих пор часто называют кассегреновской.

Ошибка Ньютона была исправлена лишь в 1729 году, когда появился первый ахроматический (неокрашивающий) объектив. С тех пор рефракторы вновь обрели признание.

В настоящее время строятся и применяются оба типа телескопов. Каждому присущи свои достоинства и недостатки; каждый тип применяется для решения особого круга задач: с помощью рефракторов ведутся астрономические наблюдения и исследования, с помощью рефлекторов— астрофизические, например исследования спектров.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Чалова - Глаза цвета радуги [СИ]](/books/1090526/elena-chalova-glaza-cveta-radugi-si.webp)