Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги

- Название:Девять цветов радуги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги краткое содержание

Из этой книги вы узнаете, что такое свет видимый и невидимый, как он помогает людям познавать и исследовать окружающий мир, проникать в глубь вещества и в космос. Кроме того, вы прочтете о том, как человек научился видеть в темноте, передавать на огромные расстояния изображения и запечатлевать процессы, длящиеся миллионные доли секунды. Обо всем этом и о других новых достижениях науки и техники рассказано в книге «Девять цветов радуги».

Девять цветов радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

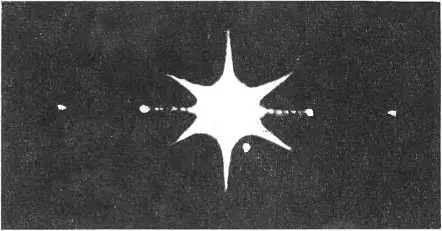

При чрезмерно большом увеличении наблюдению светил начинает препятствовать явление дифракции. На снимке приведено изображение Сириуса; лучи, расходящиеся в стороны, возникли за счет дифракции.

Предел увеличению ставит и яркость наблюдаемых объектов. При повышении увеличения яркость изображения в телескопе будет падать. Это и понятно — ведь количество фотонов, попадающих в глаз или на пластинку, определяется только яркостью самого объекта, расстоянием до него и диаметром объектива телескопа, но не зависит от увеличения. С ростом же увеличения растет размер изображения, и то же самое количество фотонов должно будет распределиться на большей площади. Следовательно, на каждое зернышко эмульсии или на каждую светочувствительную клетку на сетчатке глаза придется меньшее количество фотонов. Такое падение освещенности фотопластинки или сетчатки при наблюдении объектов малой яркости может оказаться недопустимым [27] Не следует забывать, что все эти рассуждения относятся только к случаю наблюдения объектов первой категории. При наблюдении объектов второй категории, которые представляют собой точечные светящиеся тела, об увеличении нет смысла говорить. Можно лишь интересоваться дальностью видимости точечных источников света. Как мы помним, глаз может заметить свечу (теоретически) на расстоянии 30 километров. При использовании 500-сантиметрового телескопа это расстояние достигнет 18 750 километров. Но при этом мы не увидим ни свечи, ни язычка пламени — мы увидим только светлую точку. Но разрешающая способность важна и в этом случае: чем она больше, тем легче удается различить отдельные звезды в скоплениях.

.

Если первые две причины, ограничивающие увеличение, определялись диаметром телескопа, то есть так или иначе зависели от человека, то третья, весьма существенная причина имеет совсем иную природу и совершенно не подчиняется нашей воле. Эта причина — состояние атмосферы.

В контейнере установлены два телескопа: большой — для фотографирования светил, а с помощью малого телескопа и специального автомата осуществляется наводка большого телескопа на заданное светило (малый телескоп спереди).

Оказывается, наша атмосфера не столь уж прозрачна и однородна, как мы привыкли считать. И дело вовсе не только в облаках, туманах и пыли. Есть другие не менее неприятные помехи для астрономических наблюдений. Речь идет о тех малозаметных мельчайших изменениях плотности атмосферы, которые обычно можно наблюдать над разогретыми поверхностями: над асфальтовой лентой шоссе, над большими полями или над степью. Если смотреть сквозь толщу воздуха над такими поверхностями, то мы увидим, что воздух струится и дрожит от мелких токов, словно густой сахарный сироп, растворяемый в воде.

Такие колебания атмосферы, даже выраженные в гораздо меньшей степени, — страшные враги астрономов. Они мешают им вести наблюдения, потому что приводят к непрерывным и неконтролируемым изменениям резкости изображений небесных тел. Они сказываются тем сильнее, чем больше увеличение телескопа. Поднимать его выше определенной величины нет смысла — изображение от этого только ухудшится. Чтобы избавиться от таких помех, астрономы поднимаются высоко в горы, где воздух не только чище, но и гораздо спокойнее. Так, в СССР Абастуманская и Бюраканская обсерватории построены в горах на высоте 2000 метров над уровнем моря.

Атмосфера Земли создает и другие помехи — она оказывается неодинаково прозрачной в различных участках спектра. На некоторых длинах волн она поглощает почти весь свет. И это свойство атмосферы очень мешает астрономам при исследовании спектров Солнца и звезд. До последнего времени астрономам приходилось бороться с этой трудностью только косвенными методами. Но несколько лет назад в иностранных журналах появилось сообщение, что американским инженерам удалось помочь ученым: они сумели поднять телескоп над атмосферой. Такой подъем осуществляют двумя способами.

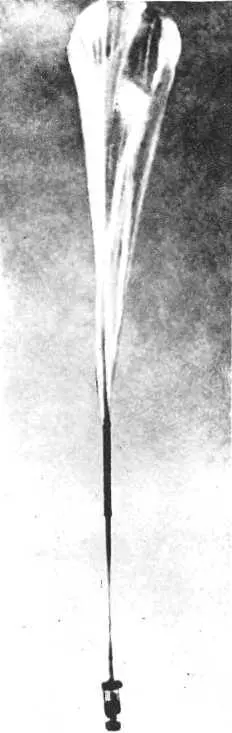

Первый — это подъем контейнера с телескопом и другой аппаратурой на стратостате.

Стратостат такого типа, как изображенный на фотографии, способен подняться настолько высоко, что под ним остается практически вся атмосфера.

Контейнер с телескопом поднимается над плотными слоями атмосферы с помощью стратостата.

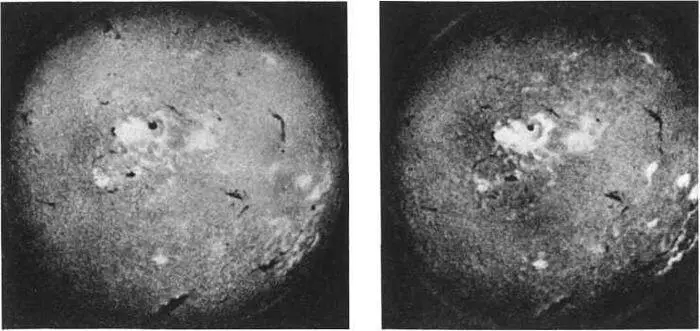

Эти прекрасные снимки Солнца были сделаны со стратостата.

На такой высоте (20 километров и более) телескоп автоматически наводится на Солнце и опять-таки с помощью автоматов производится фотографирование Солнца в различных лучах спектра и снимаются спектрограммы. Одна из фотографий, сделанных со стратостата, и приведена здесь.

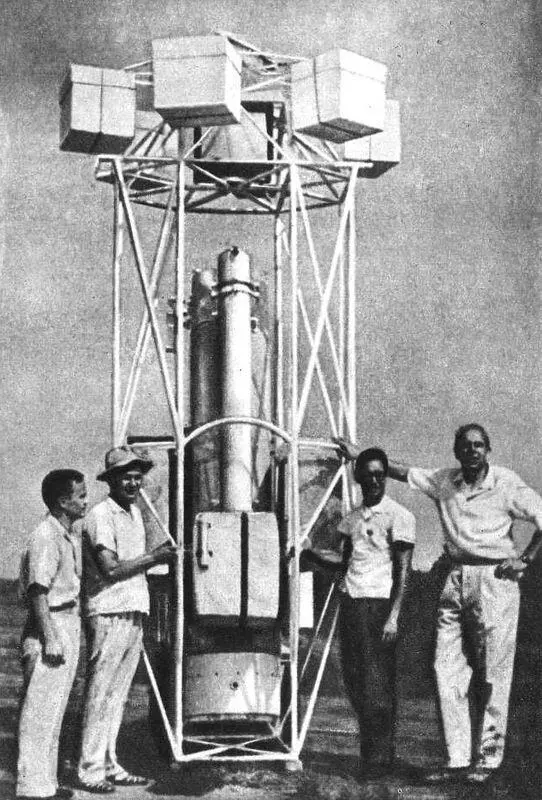

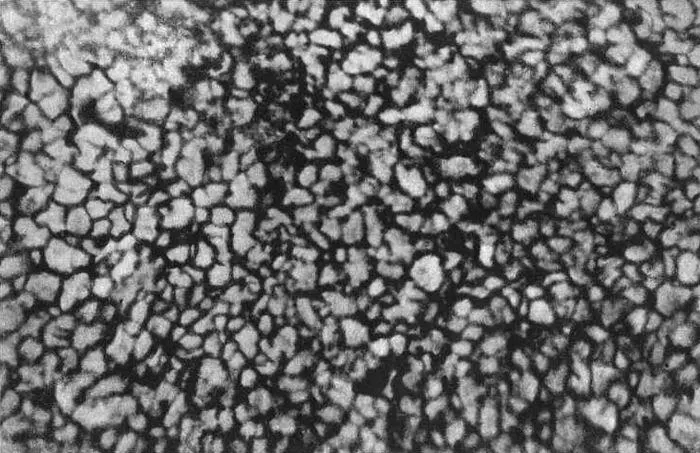

Второй способ — это подъем телескопа на высотной ракете. Конечно, телескоп на ней можно установить только очень небольшой. Зато атмосфера уже не помешает повысить увеличение. Как и на стратостате, фотографирование и другие исследования производятся автоматически. При возвращении ракеты в атмосферу отсек с установленной в нем аппаратурой спасается с помощью парашютов. Снимки Солнца, сделанные с борта высотной ракеты, вы тоже можете здесь увидеть.

Поверхность Солнца, сфотографированная при большом увеличении телескопа. Телескоп был установлен на борту ракеты.

Ракетные исследования верхних слоев атмосферы и солнечного излучения ведутся уже более десяти лет. Как известно, метеорологические и геофизические ракеты использовались наукой еще за несколько лет до запуска первого спутника.

Но вот 4 октября 1957 года над Землей закружился первый искусственный спутник. Он был еще очень мал — небольшой шар весом примерно 80 килограммов, но сигналы его радиопередатчиков, знаменитые «бип-бип», всколыхнули весь мир, возвестив человечеству начало новой эпохи.

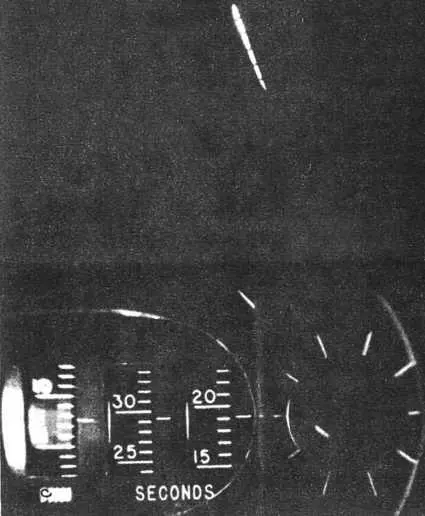

Для точного определения траектории спутника его фотографируют в полете с помощью специальных киноустановок. Пунктирная линия — след спутника в небе. Слева, внизу, фотографируется шкала очень точных часов, что позволяет точно определять время полета спутника.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Чалова - Глаза цвета радуги [СИ]](/books/1090526/elena-chalova-glaza-cveta-radugi-si.webp)