Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги

- Название:Девять цветов радуги

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Штейнгауз - Девять цветов радуги краткое содержание

Из этой книги вы узнаете, что такое свет видимый и невидимый, как он помогает людям познавать и исследовать окружающий мир, проникать в глубь вещества и в космос. Кроме того, вы прочтете о том, как человек научился видеть в темноте, передавать на огромные расстояния изображения и запечатлевать процессы, длящиеся миллионные доли секунды. Обо всем этом и о других новых достижениях науки и техники рассказано в книге «Девять цветов радуги».

Девять цветов радуги - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В последние годы в микроскопии стал широко использоваться и другой участок диапазона невидимых световых лучей — инфракрасный. Разрешающая сила микроскопов и полезное увеличение при работе в этих лучах, естественно, снижаются, но цель применения инфракрасных лучей в микроскопии другая; эти лучи позволяют вести такие исследования, которые раньше казались совершенно невыполнимыми. Оказывается, что многие органические и неорганические вещества, непрозрачные для лучей видимого света, хорошо пропускают инфракрасные. Это позволяет исследовать их микроструктуру с помощью специальных инфракрасных микроскопов.

Модель инфракрасного микроскопа была создана электрофизической лабораторией Института металлургии Академии наук СССР в 1956–1957 годах. Эта модель хорошо зарекомендовала себя, и с 1960 года начался выпуск инфракрасных микроскопов «МИК-1».

Микроскоп этого типа позволяет проводить наблюдения как в видимых, так и в ближней зоне (до 1200 миллимикронов) инфракрасных лучей. Наблюдение может вестись в отраженном и проходящем свете. В микроскопе имеется преобразователь, и поэтому изображение можно наблюдать непосредственно или фотографировать.

Мы привыкли считать металлы непрозрачными, и действительно нам никогда не приходилось видеть их иными. И, если бы к кому-либо из нас попал чистый кремний (силиций) или чистый германий (экасилицием называл его Менделеев, предсказавший существование этого химического элемента), мы, глядя на блестящие серебристые кусочки этих металлов, и не подумали бы, что они прозрачны. На самом же деле они очень хорошо пропускают свет, но не видимый, а инфракрасный.

В наши дни кремний и германий — металлы новейшей радиоэлектроники.

Именно из кристаллов этих химических элементов делаются многие полупроводниковые устройства: диоды, фотодиоды, транзисторы, фототранзисторы, солнечные батареи для спутников, элементы холодильных устройств. Для их изготовления кремний и германий должны быть полностью очищены от различных примесей, а их кристаллическое строение не должно иметь никаких дефектов. Получение химически чистых крупных кристаллов — одна из самых сложных задач, когда-либо решавшихся металлургией. И поэтому не случайно, что инфракрасный микроскоп создали не в каком-либо оптическом институте, а в Институте металлургии, где он, по-видимому, был наиболее необходимым.

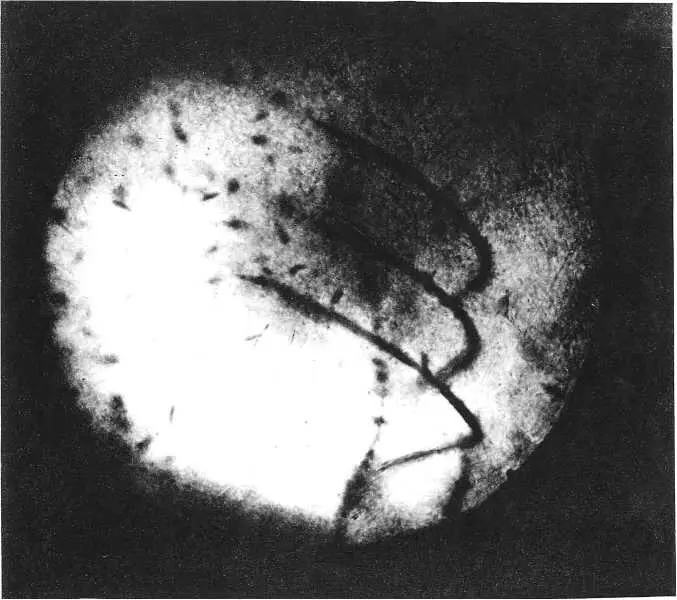

Инфракрасный микроскоп позволяет заглянуть внутрь кристаллов кремния и германия. Он дает возможность более глубоко изучить возникающие дефекты и тем самым найти пути их устранения. На помещенной здесь фотографии, сделанной с помощью «МИК-1», видно изображение кристалла кремния; темные загнутые линии и есть дефекты его строения.

Фотография дефекта в кристалле кремния, полученная в инфракрасных лучах с помощью микроскопа «МИК-1». Эту фотографию сделали сотрудники Института металлургии Академии наук СССР.

Итак, инфракрасные лучи позволили проникнуть в толщу непрозрачных для обычного света веществ. Но при этом разрешающая сила и полезное увеличение микроскопа упали. И, видимо, у большинства читателей уже давно возник вопрос: «Почему же для этих целей не были использованы рентгеновские или гамма-лучи, которые практически проникают через все вещества и в то же время имеют очень короткие длины волн?»

Вопрос этот совершенно справедливый. Действительно, микроскоп, работающий на этих лучах, имел бы очень высокую разрешающую способность. С его помощью можно было бы увидеть даже молекулы.

Ученые пытались строить рентгеновские микроскопы. И они уже существуют. Но пока еще не созданы такие инструменты, которые могли бы сравниться по качеству с обычными микроскопами.

Сложность заключается в том, что науке неизвестен какой-либо материал, который мог бы преломлять рентгеновские или гамма-лучи подобно тому, как преломляет стекло обычные световые волны. Делались попытки использовать вместо линзовых рефлекторные схемы, но и на этом пути не добились большого успеха. Зеркало, которое великолепно отражает лучи видимого и даже ультрафиолетового света, для рентгеновских лучей представляет собой не гладкую отражающую, а изрытую глубокими бороздами и ямами поверхность. Это происходит потому, что неровности, которые были неощутимы для довольно длинных волн видимого света, становятся соизмеримыми и даже превышают длину волны рентгеновского и гамма-излучения. Поэтому полировка зеркал для таких коротковолновых лучей требует необыкновенной, недостижимой по разным причинам чистоты поверхности. Но это еще не вся трудность. Не менее существенно и то, что рентгеновские лучи могут отражаться от зеркал только в том случае, если углы их падения отлогие. При достаточно крутых углах отражения не происходит даже и при хорошем зеркале — лучи проникают в его толщу.

И все же именно рентгеновским лучам мы обязаны тем, что смогли представить себе строение молекул различных химических соединений. Только сделали это не с помощью каких-либо микроскопов, а иным путем — с помощью явления дифракции. Того самого явления, которое справедливо считается злейшим врагом всех микроскопистов и не позволяет нам видеть в микроскопе не только молекулы, но и куда более крупные объекты.

Зато при рентгеновских исследованиях структуры вещества дифракция принесла огромную пользу. Изучение дифракционных картин кристаллов позволило ученым найти методы определения структуры вещества по этим картинам.

Пример с явлением дифракции наталкивает нас на очень важную мысль. В природе нет явлений абсолютно вредных или абсолютно полезных. Каждое из них может проявлять себя по-разному. Всем известно, что трение в колесных осях вагонов заставляет локомотив расходовать много лишней энергии даже на ровных участках дороги. И поэтому с трением всячески борются, стараясь свести его до минимума. Но в то же время, если бы трения вовсе не было, локомотив вообще не мог бы двигаться, его колеса буксовали бы на месте.

Говорить о том, что было бы, если бы какой-либо из физических законов изменился или вовсе исчез, почти всегда беспредметно. Физические законы не зависят от воли человека. Зато именно от воли, от силы его ума и от изобретательности зависит такое использование этих законов, которое может принести пользу. И в тех случаях, когда какой-нибудь закон встает перед человеком непреодолимой преградой, он силой своего разума находит решение задачи, опираясь на тот же самый или на другой физический закон.

Теперь мы уже знаем, что именно законы света не позволяют нам повышать разрешающую способность и увеличение оптических микроскопов. На этом пути сделано уже все или почти все, что можно сделать при современном уровне развития науки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Чалова - Глаза цвета радуги [СИ]](/books/1090526/elena-chalova-glaza-cveta-radugi-si.webp)