Сергей Антюшин - История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов юридических специальностей

- Название:История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов юридических специальностей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-93916-391-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Антюшин - История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов юридических специальностей краткое содержание

Адресовано аспирантам юридических специальностей для подготовки к кандидатскому экзамену по дисциплине «История и философия науки». Может быть полезно преподавателям и научным работникам, интересующимся проблемами истории, философии, методологии науки, в том числе, вопросами философии права.

История и философия науки. Учебное пособие для аспирантов юридических специальностей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

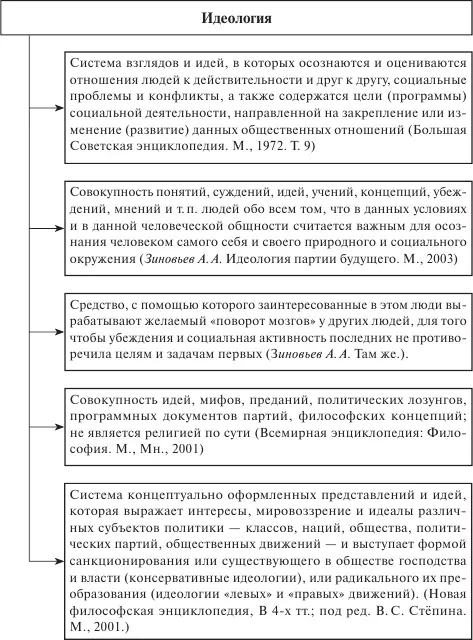

Схема 1

Понятие «идеология»: определения

Наука, напротив, стремится отражать действительность как можно более точно, цель ее – выяснить истину, открывать реальные закономерности существования и развития природы, общества, человека. Наука помогает осознать глобальные проблемы современности и противостоять им.

Глобальные проблемы– это такие социальные ситуации, которые актуальны для всех, созвучны со смыслом жизни человечества вообще.

Анализ общественных процессов позволяет выделить в качестве основных глобальных проблем только те социальные проблемы, которые соответствуют следующим критериям:

• имеют поистине планетарный, общемировой характер, затрагивают жизненные интересы всех народов, всех государств и групп государств – капиталистических, социалистических, развивающихся;

• угрожают всему человечеству в случае, если не будет найдено их решение, или гибелью цивилизации как таковой, или серьезным регрессом в условиях самой жизни, в дальнейшем развитии человека и общества;

• нуждаются в неотложных решениях;

• требуют для своего разрешения коллективных усилий всех государств, совместных действий всех народов, всего мирового сообщества.

Идеология акцентирует внимание не столько на сущности и разрешении проблем, достижении человеческих ценностях, сколько на преимуществе того типа социальных отношений, которые она представляет.

Отсюда различия науки и идеология в целях, а также средствах, методах достижения этих целей.

Вместе с тем они схожи стремлением к строгости и определенности используемых понятий и суждений, формированием системы непротиворечивых обоснований своих тезисов. Между ними возникает множество связей, взаимозависимость. Идеология пользуется достижениями науки (правда, нередко стремится их использовать так, чтобы они максимально способствовали достижению ее целей). Наука в той или иной мере оказывает воздействие на формирование идеологии.

Наконец, наука не может не проявляться на уровне так называемого обыденного сознания – в повседневной жизни людей, в ситуациях, когда в повседневной практике происходит столкновение субъекта со сложностями, барьерами, преодоление которых обеспечивают научные достижения.

Даже привычная для всех (для большинства членов общества) картина мира, в немалой степени формирующая не только мировоззрение и мировосприятие, но и социальную активность людей, детерминирована в значительной мере уровнем развития научного знания. В начале XXI в. этот аспект имеет особенно важное значение. Сознание, включенное в сложные процессы современности, во всех его проявлениях остается в центре внимания философии науки [14] См.: Зинченко В. П. Ценности в структуре сознания // Вопросы философии. 2011. № 3. С. 85–97; Дубровский Д. И. «Трудная» проблема сознания (в связи с книгой В. В. Васильева «Трудная проблема сознания») // Вопросы философии. 2011. № 8. С. 136–148 ; Андреев И. Л., Назарова Л. Н. Психиатрия как предмет образования и просвещения // Вопросы философии. 2011. № 10. С. 136–148; Касавин И. Т. Что значит быть лондонской цветочницей? О Прометее, Пигмалионе и прочих специалистах по сознанию // Вопросы философии. 2012. № 7. С. 87–99.

.

В далекой древности наука была неотделима от обыденного знания. Ее возникновение связано с необходимостью решения важных практических задач в военной, строительной, сельскохозяйственной и других сферах, с поиском важных закономерностей развития природы, вызвано повседневными потребностями адаптации человека к окружающей среде.

Прошло немало времени, пока наука оформилась в самостоятельный социальный институт. При этом, очевидно, объект и предмет различных разделов научного знания продолжали формироваться под воздействием интересов развивающегося общества, соотносились со здравым смыслом. В наши дни эта связь сохранилась, но носит более сложный, более опосредованный характер. Взаимовлияние науки и обыденного знания (или соответствующего уровня знания и мышления) – очевидны.

Очевидны и различия.

В любом случае, соотнося науку и иные способы (формы, уровни, практики) освоения человеком окружающей действительности, в том числе такие, как философия, искусство, религия, мораль, следует сравнивать их объект и предмет, генезис и формы проявления, цели и способы их достижения, понятийный аппарат и инструментарий.

Так, объект у науки, философии, искусства, религии и даже у обыденного сознания, на первый взгляд, общий – окружающая действительность.

При более тщательном анализе выясняется, что, скажем, обыденное сознание в определенной мере «ограничивает» действительность преимущественно бытовыми задачами среднего члена общества, а также непосредственно связанными с ними интересами в сфере науки, философии, морали и т. д. При этом обыденное сознание формирует свою собственную стихийную феноменологию, очень пеструю и в конечном итоге обширную, но несистематизированную, эклектичную, «плоскую» и противоречивую; придает прочтению фрагментов научного знания упрощенно-дилетантский оттенок, «слишком» утилитарные смыслы.

Религия, идеология и искусство выделяют в действительности, в природе тот их аспект, который непосредственно связан с субъектом, с человеком. Они рассматривают, прежде всего, мир, то есть действительность, в которую включен человек.

И только философия способна формировать абстракции, отражающие действительность без человека, без личности, как бы без субъекта.

Предмет у каждой из перечисленных отраслей знания, включающих специфический опыт осмысления действительности, связанный с особенностями соответствующей этой отрасли знания практики, свой, не схожий с научным. Некоторое исключение представляет отношение «наука – философия», так как и в обоих случаях субъект познания сосредоточен на выявлении и изучении закономерностей. И все же взгляд на природу, космос, действительность и подход к их изучению науки, стремящейся к как можно более полной конкретизации предмета, результатов исследования, к возможно более полному эмпирическому обоснованию, отличается от взглядов и подходов философии, которая тяготеет к обобщениям, абстракциям и с большей легкостью допускает спекуляции в своих теоретических конструкциях.

Такой анализ, помимо прочего, выявляет не только тесную связь, но и необходимую «взаимодополняемость» всех способов человека осмыслить и освоить окружающий его мир и самого себя (и как такового, и как элемент этого мира). Приоритеты и глубина осознания сложности и ответственности отношений человека с окружающей действительностью меняется. Трансформация характеризуется повышением авторитета и условной «доли» науки в решении всех задач, которые перед человеком уже стоят и вновь формируются.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: