Андрей Вербицкий - Теория и технологии контекстного образования

- Название:Теория и технологии контекстного образования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4263-0384-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Вербицкий - Теория и технологии контекстного образования краткое содержание

Книга адресуется, прежде всего, преподавателям и магистрантам направления 44.04.03 «Психолого-педагогическое образование» по магистерским программам «Теория и технологии контекстного образования» и «Проектно-контекстное образование». Пособие может также представлять интерес для всех преподавателей, студентов и аспирантов любых других направлений подготовки, а также исследователей проблем развития образования.

Теория и технологии контекстного образования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1.4. Содержание обучения и содержание образования

Основной целью современного образования является общекультурное, социальное и профессиональное развитие личности будущего выпускника школы, колледжа, вуза, овладение им целостной практической и профессиональной деятельностью. Однако доминирующее в настоящее время традиционное объяснительно-иллюстративное обучение не может решить эту сложнейшую задачу. Об этом можно судить хотя бы по длительному, растягивающемуся на несколько лет, периоду адаптации выпускников вузов на производственном предприятии, в лечебном учреждении или любой другой сфере труда.

Содержанием школьного обучения является дидактически адаптированное содержание основ наук, представленных в виде аппарата математики, физики, химии и многих других учебных предметов. Профессиональная школа на любом ее уровне, возникшая исторически позже общеобразовательной и унаследовавшая ее основные черты, также тяготеет к организации усвоения обучающимися основ наук. А объем лабораторно-практических работ и практик в вузах традиционно намного меньше огромного массива сообщаемой студенту учебной информации. Она очень часто либо становится началом и концом его активности (сдал экзамен и забыл все, что учил), либо теряет для него личностный смысл, а основной целью становится успешное выполнение контрольных процедур.

Образование является своеобразной моделью своего прототипа – реальной жизни и профессиональной деятельности людей. А всякая модель – это абстрактное, искусственное представление реальности в какой-либо форме. Искусственным по многим признакам: по тому, что составляет содержание обучения, по той деятельности, которую выполняет студент, чтобы усвоить это содержание, по характеру образовательной среды, ответственности субъектов преподавательской и учебной деятельности и т. п.

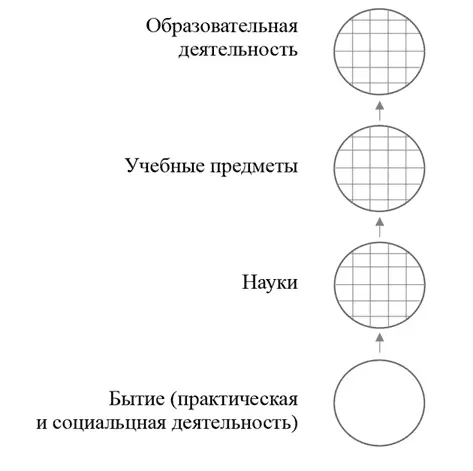

На рис. 1 представлены соотношения между предметной и социальной действительностью (бытием), науками, учебными предметами и учебной деятельностью. Исторически содержание бытия исследовалось множеством наук, каждая из которых выделила в нем свой предмет и описала реальность на абстрактном, понятийном уровне с помощью определенных знаковых систем. Тем самым произошло своего рода «переодевание» предметной и социальной действительности в иные, «виртуальные одежды», их замещение определенными знаковыми системами.

Рис. 1. Соотношения между целостным бытием, науками, учебными предметами и образовательной деятельностью

А поскольку наук множество, появились и множество учебных предметов. Тем самым, фигурально выражаясь, целостное «зеркало» бытия оказалось разбитым на множество ничем не связанных «осколков» – наук и, соответственно, учебных предметов. Этот фактор, а также отсутствие видимой связи знаковых систем, в форме которых представлено содержание обучения, с реальной жизнью и деятельностью людей – одни из основных причин формальных знаний, трудностей их применения на практике, отсутствия интереса к обучению, нежелания многих выпускников вузов работать по специальности и многих других известных явлений.

В таком «виртуальном мире» уже нет людей и их деятельности, не случайно физика, химия, биология, а нынче и информатика, получили название естественных наук. Все они исследуют объективные закономерности и соотношения природных явлений без вмешательства субъективного фактора, носителем которого является человек. Закономерности, описываемые «неестественными науками» – о человеке и его бытии, обществе и т. п. – также описываются в понятиях, с помощью знаковых систем, несущих необходимую информацию, которую только также еще предстоит превратить в личное знание каждого обучающегося.

Такого рода замещение – огромное приобретение человеческой цивилизации. С помощью языка наук описываются закономерности бытия, которые можно усвоить за относительно короткое время в школе, колледже, вузе, не повторяя «тяжкий путь познания» человечества. Появилась возможность наследования интеллектуальной, технологической, социальной и духовной культуры в системе образования как особом социальном институте.

Однако основы наук – не само бытие, а лишь посредник между ним и познающим субъектом. Поэтому в условиях, когда основы наук провозглашаются главной целью образования, создаются объективные предпосылки отрыва теории от практики, опасность неадекватного отражения объективной действительности в сознании обучающегося. Не случайно давно известен феномен «абстрактных знаний», точнее, абстрактной информации, трудность и даже невозможность применить ее на практике.

Стремление Минобрнауки РФ заменить цель усвоения основ наук целями формирования общекультурных, общепрофессиональных и конкретно профессиональных компетенций – шаг в правильном направлении, но его реализация пока не принесла и вряд ли принесет ожидаемый успех без опоры на адекватную этой задаче психолого-педагогическую теорию.

На следующем уровне – учебных предметов – содержание бытия еще раз «переодевается», теперь уже в дидактические одежды: «основы наук» упрощаются до понимания их учащимися того или иного возраста или класса, соответствующим образом «упаковываются» для удобства восприятия и усвоения, те или иные разделы науки опускаются, часто по случайной, по отношению к ней как системе, логике и т. п. Учащийся имеет дело уже не с бытием, жизнью, практикой и даже не с наукой, а со знаковыми системами учебников, учебных пособий, с речью преподавателя и… еще дальше отрывается от тех объективных отношений реальной действительности, которые учебная информация призвана отражать.

На последнем, четвертом уровне – образовательной деятельности – студент традиционно что-то слушает, записывает, выполняет задания преподавателя, отвечает на его вопросы. Это чисто академическая, т. е. искусственная процедура, абсолютно не похожая на ту, которая имеет место в профессиональной деятельности. Студент занимает здесь «ответную» позицию, тогда как специалист должен быть активным, инициативным, способным самостоятельно ставить и решать задачи и проблемы.

Не менее искусственными являются и основные формы в виде лекций и семинаров, в которые облекается деятельность студента по усвоению информации, так как деятельность врача, инженера, менеджера осуществляется отнюдь не в этих формах. То же можно сказать о методах обучения, с самого начала «придуманных» для усвоения учебной информацией. А уж об отличиях социальных статусов и ответственности студента и специалиста и говорить нечего.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Андрей Вербицкий - Испытания на прочность [litres]](/books/1075627/andrej-verbickij-ispytaniya-na-prochnost-litres.webp)