Людвик Соучек - Там, где не слышно голоса

- Название:Там, где не слышно голоса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской книги

- Год:1968

- Город:Прага

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людвик Соучек - Там, где не слышно голоса краткое содержание

Глашатаям, всадникам и морякам, барабанщикам и почтальонам, телеграфистам и телефонистам, изобретателям и безумцам, короче говоря, всем, кто помог людям проще и легче договориться и понять друг друга, посвящаю эту книгу.

Там, где не слышно голоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но и Уитстон, и Кук осознали значение своего открытия не сразу. Поэтому запатентовали они его значительно позднее.

Гальванический элемент — проводник — реле — следующий контур-звонок — таков был первоначальный путь телеграфных сигналов. Впоследствии возникли самостоятельные телеграфные подстанции, позволяющие подключать при помощи реле в цепь неограниченное количество контуров. Это позволило питать всю линию слабым током только нескольких гальванических батарей.

Однако применение реле и новой системы стрелочных указателей не решило всех проблем. Телеграф отпугивал заказчиков бесчисленным количеством проводов, которые связывали передатчик с приемной станцией. Строительство телеграфных линий обходилось дорого. Ведь только на изоляцию, предохраняющую провода от сырости, уходили огромные средства.

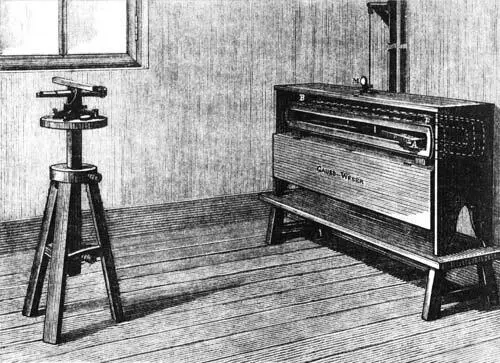

Может быть, Уитстон и начал бы самостоятельно искать решение вопроса, если бы не Кук. Кук не был сторонником долгих экспериментов. А что, если познакомиться с работами других физиков, занимающихся телеграфией. Его предложение было принято. Выяснилось, что два профессора из Гёттингена — Гаусс и Вебер (последний был на двадцать семь лет моложе своего знаменитого коллеги) — уже несколько лет тому назад для собственного пользования построили в порядке научного эксперимента телеграфную линию, соединявшую рабочий кабинет Гаусса с находившейся неподалеку обсерваторией, где «король математики» сделал ряд важных астрономических открытий. Кук без зазрения совести использовал изобретение Гаусса и Вебера. При этом он даже не подозревал, что вновь перенимает идеи Шиллинга. Ведь уже несколько лет тому назад с Вебером произошел казус. Ученый заявил, что является изобретателем телеграфа, и только, когда было со всей очевидностью установлено, что его аппарат, даже в мелочах, повторяет телеграф Шиллинга, отказался от своего первоначального заявления. Оказывается, он только «улучшил и усовершенствовал» изобретение Шиллинга. Однако единственным усовершенствованием было применение в качестве источника электрической энергии не гальванической батареи, а столба Вольты.

И. Ц. Ф. Гаусс и В. Е. Вебер.

В то же время одно важное открытие принадлежит Веберу. Его заинтересовало, с какой скоростью летит по телеграфу сообщение к Гауссу. Оказалось, что эта скорость равна 300 000 километров в секунду.

Когда телеграфом двух профессоров заинтересовались Кук и Уитстон, аппарат Шиллинга был уже существенным образом усовершенствован и переделан Гауссом. Принцип действия был тот же — отклонения магнитной стрелки под воздействием электричества; прибор оставался стрелочным (визуальным), только магнитная стрелка выросла. Это была большая стальная стрела длиной в 1,21 метра, укрепленная на шелковой подвеске. На ее оси помещалось маленькое зеркальце, поворачивавшееся вместе со стрелкой. При включении тока зеркальце отклонялось то больше, то меньше, в зависимости от длительности воздействия тока. Наблюдение за зеркальцем велось через особую зрительную трубу, снабженную шкалой, с которой можно было непосредственно считывать передаваемые буквы и сигналы.

...стрела длиной 1,21 метра была главной составной частью их электромагнитного телеграфа.

Кук с Уитстоном поняли, что открытие Вебера и Гаусса имеет чрезвычайно важное значение для телеграфа. Ни одна телеграфная система, связанная целым пучком проводов, будь она даже такой совершенной, как пишущий телеграф русского ученого Б. С. Якоби, основанный на принципе падения восьми черных и белых шаров в различных комбинациях (в 1839–1843 годах он связывал Зимний дворец с Главным штабом в Петербурге), не выдержит конкуренции более простого устройства. Но отсчет сигналов при помощи зеркальца и зрительной трубы могут себе позволить разве что два чудаковатых профессора. А представьте себе железнодорожного служащего, смотрящего в зрительную трубу на другой конец комнаты, где вертится зеркальце. Смешно, не правда ли?

Уитстон усовершенствовал аппарат Гаусса, а Кук предложил новую телеграфную азбуку, которую можно было передавать при помощи единственной стрелки; и не только азбуку — но и ряд специальных знаков для телеграфистов:

одно отклонение нижнего конца стрелки вправо — Телеграфист, внимание!

два отклонения нижнего конца вправо — A

три отклонения нижнего конца вправо — B

четыре отклонения нижнего конца вправо — C

одно отклонение вправо, одно влево — D

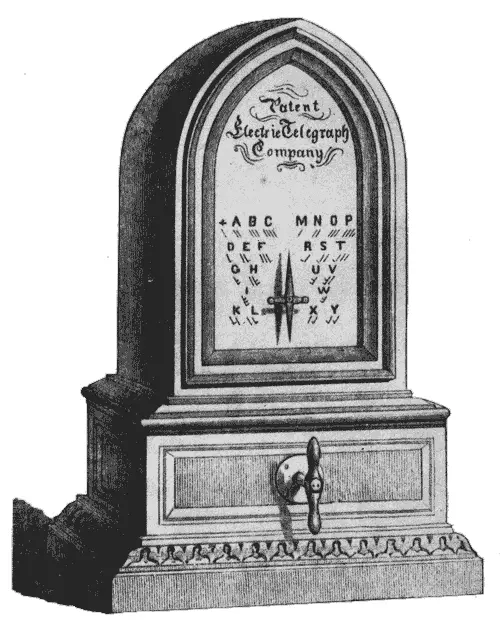

и так далее. Если вам интересно познакомиться со всей азбукой Уитстона и Кука — взгляните на рисунок аппарата общества «Электрик Телеграф Компани». Это общество было основано обоими изобретателями. Сообщение, записанное значками Кука, выглядело вполне сносно. Впрочем, вы можете сами попробовать написать что-нибудь, пользуясь им как шифром.

Стрелочный телеграф Уитстона и Кука в том виде, в каком он был пущен в производство.

Стрелочный телеграф Уитстона и Кука был для своего времени чрезвычайно совершенным устройством. В Англии он применялся вплоть до 70-х гг. прошлого века с единственным существенным усовершенствованием, внесенным по соображениям экономии крупнейшими заказчиками телеграфа — железными дорогами.

Хотя количество проводов постепенно с первоначальных нескольких дюжин упало до двух, все же министерства железных дорог Англии, Германии и других стран требовали дальнейшего снижения стоимости телеграфных линий. Штейнгейль, немецкий ученый, о котором будет речь впереди, пытаясь удешевить строительство телеграфных линий, решил использовать в качестве второго провода железнодорожную колею. И что же — телеграф работал. Довольный успехом, Штейнгейль возвращался домой. Надо как можно скорее сообщить о новом открытии. Но вдруг он остановился, как вкопанный. Рабочие ремонтировали железнодорожное полотно. Колея, которая, по его мнению, вела ток, была прервана. Образовался промежуток в несколько метров… Штейнгейль был поражен. Деревянные шпалы служить проводником не могут, следовательно, перескочить по ним в соседнюю колею ток не мог. Да, впрочем, ведь и она была прервана. Оставалось сделать вывод, что роль второго провода взяла на себя земля.

Во всяком случае изобретатель заземления думал именно так. Увы — он ошибался. Земля не может вести слабый ток по направлению к удаленному аппарату. Она только принимает ток одного полюса и, таким образом, замыкает электрическую цепь. Вот и все.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: