Людвик Соучек - Там, где не слышно голоса

- Название:Там, где не слышно голоса

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное издательство детской книги

- Год:1968

- Город:Прага

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людвик Соучек - Там, где не слышно голоса краткое содержание

Глашатаям, всадникам и морякам, барабанщикам и почтальонам, телеграфистам и телефонистам, изобретателям и безумцам, короче говоря, всем, кто помог людям проще и легче договориться и понять друг друга, посвящаю эту книгу.

Там, где не слышно голоса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Первый удар голубиной почте был нанесен в эпоху великих географических открытий. Почтовые голуби не могли преодолеть расстояние в несколько тысяч километров, которые отделяли потрепанные бурями корабли открывателей новых земель от их родины — Испании, Португалии, Италии, Англии.

Голуби не могли отдыхать на гребнях морских волн, кроме того в пути их подстерегало слишком много врагов, как в воздухе, так и на побережье. До усовершенствования радиотелеграфа морякам было трудно: ни один вид связи их не устраивал. Например, во время наполеоновских войн моря и океаны бороздили десятки военных кораблей всех морских держав. Капитаны нетерпеливо ждали появления какого-нибудь судна, которое передало бы им приказы и сообщения. Ведь им нужно было, наконец, узнать, с кем воюет их страна и кто их союзники. В зависимости от этого они «приветствовали» встречные корабли флагом или пушечным ядром.

Оптический телеграф Шаппа и другие изобретения избавили почтовых голубей от целого ряда обязанностей. Быстрые посыльные стали просто спортивными птицами, любимчиками голубятников. И лишь изредка, в исключительных случаях, снова купались они в лучах славы. Так было, например, во время осады Парижа прусскими войсками, но об этом вы узнаете позднее.

Незавидную роль сыграли голуби Натана Ротшильда, самого крупного европейского банкира. Это было в годы наполеоновских войн. Агенты Ротшильда с помощью голубиной почты посылали в Лондон своему хозяину сообщения о положении на фронтах. Благодаря этому Ротшильд загребал на бирже миллионы. Это «нововведение» переняли и спекулянты помельче, и вот над Францией, Германией и Англией стали летать «биржевые» голуби.

Последняя голубиная почта была организована в 1898 году. Голуби поддерживали регулярную связь между Оклендом (Новая Зеландия) и одиноким островом Грейт-Барьер, удаленным от побережья на 90 километров. Почтовый пароход из Окленда приезжал на остров один раз в неделю. Жителям Грейт-Барьера захотелось чаще получать и отправлять почту; с помощью голубей они наладили ежедневную доставку писем.

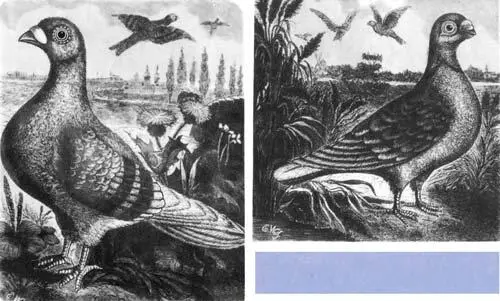

«Пернатые истребители» — почтовые голуби. Почтовый голубь стал символом почты. Мы встречаем его изображение на многих почтовых марках.

Кроме голубей почту доставляли и другие пернатые. Например, ласточки (вы же знаете, что они всегда возвращаются в свое гнездо), грачи, соколы и даже гуси. И все-таки всех их вытеснил… самолет!

Способность найти родную голубятню — самая удивительная способность голубей — до сих пор является предметом споров и догадок.

Говорили о каком-то «шестом чувстве», о «магнетическом влиянии», о необъяснимом чуде и даже о «голубином радаре». Современная наука объясняет ориентировочные способности голубей по-другому. Голуби, якобы, могут определить положение солнца над горизонтом не менее точно, чем лучшие астрономические приборы. Эта способность позволяет голубям найти «меридиан» своей цели, а там им уже помогает великолепное зрение.

Ученые создали «искусственное солнце» — лампу, которая движется вдоль стен лаборатории. Это «солнце» сбивало голубей с толку.

Не знаю, может быть, со временем ученые найдут новое или более простое объяснение «талантов» голубей, но голубиная почта служит людям и до сих пор. Конечно, такой «голубиной связи», какая была 2000 лет тому назад в Багдаде, теперь уже нет. Ведь тогда голубиная почта обслуживала самые отдаленные уголки царства. Но и теперь мы не забыли о почтовых голубях. И в наши дни многие энтузиасты с увлечением разводят голубей.

Голубь — храбрая птица. Он преодолевает большие расстояния, сражается с хищниками, не боится бурь. В борьбе с трудностями ему помогает сила, выносливость и мужество. Не случайно голубь появился на тысячах почтовых марок как символ почты, преодолевающий моря и горы, помогающий людям из разных уголков мира поддерживать связь друг с другом.

Может быть, вы тоже займетесь разведением почтовых голубей?

Даже пчелы

Почтовые голуби? Ладно! — скажете вы. — Но пчелы?!

Даже пчел использовали для доставки почты. И вполне успешно. Пчелы обладают хорошо развитым «инстинктом дома», который позволяет им вернуться с их драгоценной ношей — цветочным нектаром — в родной улей, расположенный на расстоянии нескольких десятков километров.

Впервые в 1880 году на эту удивительную способность пчел обратил внимание французский ученый — энтомолог Фабр. Он проводил свои опыты, опираясь на учение Чарльза Дарвина. Фабру казалось, что он открыл «ориентировочный инстинкт» у насекомых. Не только у пчел, но и у бабочек. Все ученые того времени не усомнились в открытии Фабра. Ведь он был самым крупным специалистом-энтомологом, автором прекрасных книг о жизни пауков, муравьев и пчел, исследователем с непоколебимым авторитетом.

Советский ученый Кулагин решил проверить гипотезу Фабра. «Инстинкта ориентации» у насекомых не удалось обнаружить. Выяснилось, что это простое обоняние, развитое у насекомых необычайно сильно. Обоняние помогает мотылку-самцу найти самку, а пчеле свой улей. Каждое насекомое оставляет на лету мельчайшие частицы пахнущей материи, своего рода «нить». Эта «нить» и помогает им вернуться обратно. Ветер может унести этот запах далеко в сторону, смешать его с тысячами других запахов, с ароматом леса или запахом большого города. Но пчелы и бабочки все же не собьются с пути. Пусть «окружным путем», но они все же доберутся до места «старта».

Хорошо, но при чем тут почта?

Первую «пчелиную почту» организовал французский пчеловод Тайнак со своим другом, жившим на расстоянии часа пути. Произошло это приблизительно в то же время, когда Фабр сделал свое открытие. Тайнак не ставил перед собой никаких научных целей, он просто хотел испытать новое «средство связи». Сделал он это очень остроумным способом. Друзья-пчеловоды обменялись пчелами, которых они некоторое время держали в закрытых ульях и не баловали пищей. Каждый раз, когда нужно было отправить «депешу», пчеловоды выпускали крылатых узников в комнату, где на столе стояла миска с медом. Голодные пчелы сразу же набрасывались на лакомство и даже не замечали, как им на спинки какое-то огромное существо ловким движением рук приклеивало листок тонкой папиросной бумаги. Наевшись меду, пчелы вылетали на улицу через открытое окно и по «пахнущей нити», оставленной подружками, летели в родной улей. Но дело в том, что эти пчелы жили в особом улье, который стоял в стороне от остальных. У входа в улей был установлен жестяной ящичек с крошечными отверстиями. Пчелы с трудом протискивали свои тельца и крылышки сквозь эти отверстия, а листок, приклеенный к спинке, застревал. Пчела изо всех сил старалась пролезть сквозь отверстие, и в эту минуту получатель осторожно снимал у нее со спинки депешу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: