Яков Шур - Рассказы о календаре

- Название:Рассказы о календаре

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Госполитиздат

- Год:1962

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Шур - Рассказы о календаре краткое содержание

Почему новый год наступает 1 января? Почему церковники считают началом нашей эры рождение мифического Христа? Как появились различные эры летосчисления, откуда произошли названия месяцев и дней, как зарождались народные и религиозные праздники?

В книге Я. Шура читатель найдет ответы на эти и многие другие вопросы.

В течение многих веков люди на основе наблюдений природы, особенно астрономических наблюдений, создавали календарь. Но служители культа как саму астрономию, так и календарь использовали для укрепления и распространения религиозных предрассудков и суеверий.

Предлагаемая книга на многочисленных исторических фактах знакомит читателя с наиболее интересными этапами развития и совершенствования календаря, с научными основами его построения.

Рассказы о календаре - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

А еще через семь дней Син вновь предстает в виде узенького серпа, каким был при рождении, только рога его смотрят вправо. Он показывается на востоке незадолго до восхода Солнца, все ближе к нему, и наконец совсем исчезает — становится невидимкой: наступают безлунные ночи.

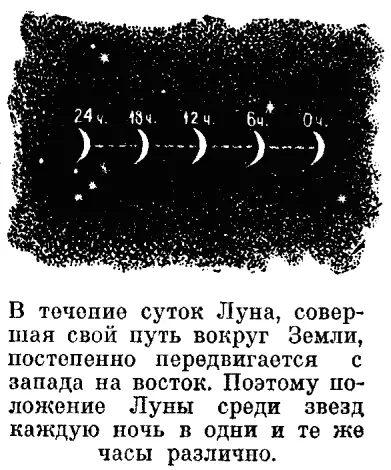

Неизменно, в строгом порядке, чередуются лунные фазы — меняется таинственный лик Сина. Легко проследить его путь: каждую ночь путешествует Син с востока на запад, как и все звезды, но гораздо медленнее их. Поэтому Луна постепенно удаляется в противоположную сторону — с запада на восток, переходит из одного созвездия в другое. В ясную ночь особенно заметно это «попятное» движение Луны среди звезд к востоку.

Не знали жрецы, что Луна, ближайшая наша соседка в космосе, всего только скромный спутник Земли, движется вокруг нее и поэтому перемещается на фоне созвездий. Не догадывались жрецы, что их божественный Син сияет не своим светом, а лишь отражает, как зеркало, солнечные лучи и посылает на Землю то круглые, то полукруглые, то рогатые «зайчики».

Вот эти «зайчики» и помогли жрецам найти на небе новую меру времени — месяц — и разработать календарь.

Лунный календарь

Неуловимы на глаз переходы от одной лунной фазы к другой. Трудно заметить, что именно сегодня, а не вчера серп превратился в полукруг или полумесяц дорос до полного. Легче уследить, когда впервые после безлунных ночей в сумерках вечерней зари появляется бледный серп.

Чтобы не пропустить день рождения Сина, жрецы взбирались на высокие башни, зиккураты — «горную высь», — воздвигнутые на храмах. И увидев божественный серп, они немедленно возвещали об этом громкозвучными трубами: да здравствует новолуние — народился новый месяц! [5] До сих пор месяцем на многих языках называется и Луна и мера времени, а новолунием в древности считали первое появление серпа. На самом-то деле в новолуние нельзя увидеть серп: в это время обращенная к нам сторона Луны не освещается Солнцем. В дальнейшем, чтобы не усложнять изложения, слову «новолуние» придается древнее значение.

С этого праздничного события и начинался каждый месяц. Сам божественный Син указывал, как мерить время: от одного новолуния до другого проходит в среднем около 29,5 суток.

Одно только огорчало жрецов: почему-то не признает своевольный Син установленного шестидесятеричного счисления. Конечно, лучше было бы, если бы каждый месяц продолжался ровно тридцать суток, но неисповедимы пути бога, и спорить с ним не приходится.

Впрочем, сначала не имело значения, что один месяц немного короче или длиннее другого: любой из них начинался с новолуния. И для земледельческих работ важен был не столько месяц, сколько время года.

Торжественно праздновалось первое весеннее новолуние, начало года и первого календарного месяца — нисану. Приблизительно с этого времени, по нашему календарю около середины марта, постепенно прибывает вода в Тигре, а еще через четырнадцать-пятнадцать дней, в полнолуние, наступает разлив Евфрата.

Только бы не упустить срок и заранее, до начала года, подготовить водохранилища, чтобы бушующий Тигр не вызвал «всемирного потопа», углубить каналы, укрепить их берега. А пройдет еще одна луна-месяц после начала разлива рек, и пора приступать к жатве.

Словом, календарь подсказывал, когда следует ждать наводнения, по лунам можно предусмотреть и заранее рассчитать сроки посева и уборки урожая — важнейших работ на полях.

От одного половодья до следующего проходит около двенадцати лун. Очень хорошее число: точь-в-точь пятая часть от шестидесяти! И жрецы уже около четырех тысяч лет назад составили лунный календарь из двенадцати месяцев, но здесь-то и получилась неувязка.

В каждом месяце было поочередно двадцать девять и тридцать суток, а год состоял из 354 дней. Жрецы еще не знали точно, сколько времени продолжается год, но должны были догадаться, что их календарь слишком короток: новогодний праздник, первое число нисану, уже прошел, а вода в Тигре еще не начала прибывать.

Природа не слушалась Сина и не подчинялась лунному календарю. Как тут быть? Скрепя сердце жрецы стали время от времени добавлять еще один, тринадцатый месяц, лишь бы подогнать начало года к разливу рек. Путаница получалась неизбежная: очень трудно было упорядочить календарь.

Это удалось сделать вавилонским астрономам, и то не сразу, да и не очень точно.

Врата бога

Ничем особенным не отличалось небольшое селение почти посередине Месопотамии, разве только своим гордым названием — Ба́били (Вавилон), что значит «врата бога» Мардука. Когда поблизости были проложены сухопутные дороги, а по рекам стали переправлять все больше товаров, Бабили оказался на перекрестке важнейших торговых путей к югу от развалин Аккада. [6] Теперь в этом месте находится небольшой иракский городок Хилле.

На могучее Аккадо-Шумерское государство, созданное Саргоном и его преемниками, словно гибельная лавина, обрушились орды «горных драконов». Так называли шумерийцы полудикие племена гутиев, вторгшихся с востока.

Только немногие города, как Лагаш и Ур, сохранили свою независимость и в XXII веке до нашей эры даже возродили былое могущество государства, но и оно просуществовало немногим больше ста лет.

Велика была ненависть трудового населения к царям-богам, крупнейшим рабовладельцам-жрецам и разбогатевшим тамкарам-ростовщикам. Все труднее было сдерживать копившееся веками возмущение народа.

Этим воспользовались воинственные соседи — эламиты и амореи. Покоренный ими Шумер теперь уже навсегда утратил свою самостоятельность. Вымер и шумерийский язык, только жрецы сохраняли его в молитвах и заклинаниях, бережно скрывая в тайниках храмов глиняные таблички с древними письменами.

В Южной Месопотамии возникло Эламское государство, а на севере — несколько аморейских царств. И неприметный раньше поселок Бабили вырос в огромный город — столицу новой великой державы, созданной при царе Хаммурапи (1792–1750 до н. э.). Победив врагов, он объединил аморейские государства и покорил почти всю Месопотамию.

Жрецы назвали его царем царей, братом бога Солнца и справедливости Шамаша. От имени всесильного божественного повелителя и жрецам легче было властвовать над народом.

Хаммурапи приказал записать на глиняных табличках законы, полученные им от самого Шамаша. Этот кодекс законов из 282 статей был высечен на каменном столбе-обелиске, украшенном сверху изображением Шамаша и его божественного брата-царя.

«Я начертал свои драгоценные слова, чтобы сияла справедливость в стране, чтобы исчезло зло и сильный не притеснял слабого» — так восхвалял себя Хаммурапи. Но, как и полагается царю, он новыми законами укреплял старые права и власть рабовладельцев.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: