Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Название:Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР

- Год:1963

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Цингер - Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных краткое содержание

В данной книге школьник и юный натуралист найдут материал для внеклассного чтения, а также дополнительный и справочный материал к учебнику зоологии.

Отдельные очерки не связаны между собой, поэтому не обязательно читать всю книгу подряд.

Книга знакомит читателя с разнообразием животного мира СССР и зарубежных стран. Попутно приводятся сведения о значении животных в природе, хозяйственной деятельности человека.

Часть материала изложена в форме вопросов и ответов. Раздел «Рассказы о насекомых» написан кандидатом биологических наук Ю. М. Залесским.

В третьем издании текст местами изменён и дополнен; внесены необходимые исправления, добавлено несколько новых рисунков. Глава «Зоология в вопросах и ответах» дополнена новыми вопросами; порядок их распределения изменён в соответствии с зоологической системой.

Я. Цингер

Занимательная зоология. Очерки и рассказы о животных - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Южная часть советского Дальнего Востока, Приморье и Приамурье, по богатству и разнообразию природы — одно из самых замечательных мест нашей Родины.

Всё здесь особенное и неповторимое: и ландшафт, и климат, и растительность, и животный мир.

Горные хребты, поросшие лесами, пересекаются обширными равнинами. С оголённых вершин гор (гольцов) видно, как далеко во все стороны простираются по сопкам кедровые, лиственничные и широколиственные леса, а ещё дальше, на горизонте, сверкает синяя полоса моря.

Продолжительное, тёплое и влажное лето, вызывающее бурный рост трав, кустарников и деревьев, сменяется суровой, сухой, солнечной и малоснежной зимой.

Натуралиста и любителя природы на Дальнем Востоке поражает прежде всего удивительное сочетание южных растений и животных с таёжными, северными.

В Приморье встречаются места, где маньчжурский орех уживается рядом с кедром и пихтой, а лоза дикого винограда обвивается вокруг ели. Знакомые нам осины и липы перемежаются с пробковым деревом и даурской лиственницей. Последняя — самое распространённое дерево Дальнего Востока — отличается исключительной прочностью. Встречаются заросли маньчжурской яблони, абрикоса, уссурийской вишни.

Деревья и кустарники перевиты амурским виноградом, сладкой, душистой актинидией, пахучим лимонником и прочими вьющимися растениями.

Вся растительность Дальнего Востока приспособлена к резким сменам суровой зимы и жаркого лета. Эта особенность с большой проницательностью была использована И. В. Мичуриным в его работах по выведению новых пород плодово-ягодных культур, в которых высокая урожайность, морозоустойчивость и жизнестойкость дикого уссурийского растения сочетаются с ценными качествами нежных культурных плодовых растений южных стран.

Только здесь, на Дальнем Востоке, в области Сихотэ-Алиня отмечен знаменательный в зоогеографии факт совместного обитания и тигра и таёжных животных: соболя, северного оленя . Типичная кошка северных лесов, рысь , живёт в Уссурийском крае наряду с кровожадным хищником тропиков — леопардом и самым крупным видом дикой кошки — дальневосточным лесным котом .

Кроме бурого медведя, здесь встречается глянцевито-чёрный, с белым пятном на груди чёрный , или гималайский медведь — обитатель горных лесов Южной Азии.

В Уссурийском крае численность его выше, чем бурого. Он больше, чем бурый медведь, приспособлен к лазанью по деревьям, где охотно кормится черёмухой, желудями, маньчжурским орехом, дикими плодами.

В отличие от бурого медведя, залегающего в берлогу на земле, чёрный устраивает свою берлогу в дуплах деревьев, куда иногда забираются несколько зверей. Входное отверстие в дупло помещается иногда довольно высоко в 10–20 метрах от поверхности земли.

Бурый и гималайский медведи.

Наряду с нашим обычным волком в глухих горных районах рыщут небольшими стаями красные волки , отличающиеся несколько меньшими размерами тела, рыжим мехом и пушистым, как у лисицы, хвостом [5] Строение черепа красного волка отлично и от лисы и от обыкновенного волка.

. Красный волк — коренной житель гор Центральной и Южной Азии. Образ жизни этого своеобразного животного почти совсем не изучен.

Грациозный, свойственный только Дальнему Востоку пятнистый олень обитает здесь наряду с великаном северных лесов — лосем .

Пятнистый олень имеет важное промысловое значение из-за пантов — молодых, неокостеневших рогов, из которых добывается пантокрин, ценное лекарственное вещество. Оно резко повышает жизнедеятельность организма и издавна употребляется в китайской и тибетской медицине, а в последнее время применяется и в советской медицине. Ещё в дореволюционное время на Дальнем Востоке существовало несколько частновладельческих хозяйств, где содержались пятнистые олени. В послеоктябрьский период там же были организованы крупные оленеводческие совхозы. Кроме того, за последние 15–20 лет пятнистые олени были завезены в различные места Европейской части РСФСР и акклиматизированы в Окском, Ильменском, Хопёрском, Мордовском, Башкирском и Тебердинском заповедниках, а также в Лосиноостровской базе бывшего пушно-мехового института под Москвой.

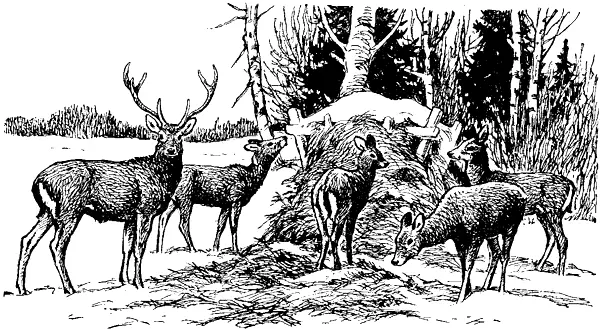

Акклиматизированные пятнистые олени в Мордовском заповеднике (пятна на зимней шерсти незаметны).

Другой типичный зверь Дальнего Востока — енотовидная собака , или уссурийский «енот», начиная с 1934 года был завезён и расселён во многих областях Европейской части Союза, а также на Кавказе, в Средней Азии, на Алтае и в юго-западной Сибири. Во многих местах этот плодовитый пушной зверь прекрасно акклиматизировался и размножился; в отдельных областях он уже прочно вошёл в состав промысловой фауны.

Однако необходимо отметить, что не везде енотовидная собака оказалась желанным гостем. В ряде мест зоологи и промысловые охотники считают этого зверя виновным в оскудении запасов водоплавающей и боровой дичи, поскольку енотовидная собака уничтожает яйца, птенцов, а иной раз и насиживающих на земле птиц: уток, тетеревов, рябчиков.

Наряду с соболем и колонком в дальневосточной тайге живёт выходец из Южного Китая и Индии, крупная куница-харза . Но если колонок и в особенности соболь являются ценнейшими пушными зверями, то харза не представляет промысловой ценности, так как мех у неё грубый. Кроме того, она наносит вред охотничьему хозяйству, уничтожая ценных промысловых животных: соболя, кабаргу, телят марала и пятнистого оленя.

Куница-харза преследует кабаргу.

Необходимо отметить, что некоторые из упомянутых выше зверей хотя и типичны для Дальнего Востока, но крайне немногочисленны и встречаются далеко не всюду; даже бывалым охотникам и опытным натуралистам редко удастся встретить в природе тигра, леопарда, красного волка и пятнистого оленя.

Самыми многочисленными млекопитающими Дальнего Востока являются мелкие грызуны: полёвки, мыши, хомячки, крыса-карако; грызун, ведущий подземный образ жизни, — маньчжурский цокор и др. Все эти грызуны наряду с землеройками (отряд насекомоядных) встречаются в таком обилии, что составляют важнейший фон населения млекопитающих Дальнего Востока.

Не менее своеобразны и птицы Дальнего Востока. Сине-зелёный с красным клювом восточный широкорот , подстерегает насекомых на верхушках деревьев. За летающими насекомыми днём охотится иглохвостый стриж , а ночью — индийский козодой — обладатель громадного рта, отороченного щетинками.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)